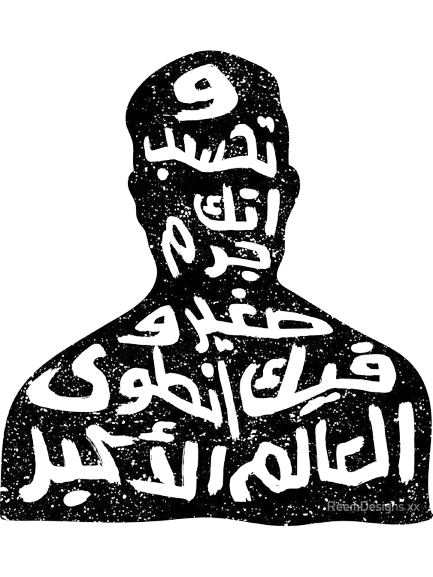

وَتَـحْـسَبُ أَنَّـكَ جِـرْمٌ صَـغِـيرٌ وَفيكَ انطَوى العالَمُ الأَكبَر

من التشتت إلى الثقافة: سلسلة متكاملة لاستعادة التركيز، فهم الوقت، وبناء الذات المثقفة (الخاتمة)

إعلم يا عزيزي أن هذا العالم بكل ما فيه من تفاصيل دقيقة واتساعات هائلة، قد سُخّر لأجلك. نعم، لأجلكَ أنت. ولهذا قيل: "وفيك انطوى العالم الأكبر". فكل ما حولك ليس عبثًا، ولا أنت نقطة هامشية في هذا الوجود، بل إن في داخلك إنعكاس للكون بأسره، عقلك امتداد للسماء، وقلبك امتداد للأرض. سُخّرت الأنعام لتغذّي جسدك، وسُخرت الأرض لتكون لك بساطاً، وسُخرت الطبيعة بأشجارها وهوائها ومياهها لتنعش رئتيك، وتبهج ناظريك، وتذكّرك في كل لحظة أنك لست ضيفًا غريبًا هنا، بل خُلقت لتكون جزءًا حيًا من هذا النسق العظيم، مسؤولًا عنه كما هو مسؤول عنك.

وحين تدرك هذه الحقيقة، يتغير منظورك ونظرتك للعالم وإخوتك في البشرية بالكامل، فلا تعد ترى نفسك ككائن تائه في زحام العالم، بل ككائن واعٍ قادر على أن يعيد ترتيب هذا الزحام بداخله. وحين تُوقن أن هذا العالم خُلق في خدمتك وليس في صراع معك كما يتصور الكثير، تبدأ رحلتك الحقيقية، رحلة إعادة اكتشاف نفسك والغاية منك. فهنا، تبدأ الثقافة ويبدأ العِلم كطريقة عيش أكثر من كونه طريق ترف معرفي. ويصبح السؤال الأعظم كيف أكون على قدر هذا الشرف العظيم؟ كيف أُفعّل هذا العالم الأكبر الذي في داخلي بدل أن أعيشه مُعطّلًا؟ من هنا ننطلق ياعزيزي.

ولذلك إن من أشكال تسخير هذا العالم لك أن تكون على قدر كافٍ من الوعي. وفي المراتب العليا من الوعي لا يعود الإنسان محاكاةً لما حوله، بل يصبح مرجعًا لما ينبغي أن يكون، لا يُزعزعه رفض، ولا يُغريه مديح؛ بل على العكس تماماً، يكاد أن يرى أن المديح بمثابة نقصٍ له اذ لم يراجع نفسه كما ينبغي. رُوي في كتب السلف عن أحد الفقهاء المعروفين بعلمهم وورعهم، أنه مع مكانته بين أهل العلم، لم يكن يؤمّ الناس في الصلاة. وفي أول مرة طُلب منه أن يكون إمامًا، اجتمع الناس من كل حدبٍ وصوب، يثنون عليه ويغمرونه بالثناء قبل أن يكبّر للصلاة. فلما وقف بين يدي الله يؤم الناس، وقال "استووا واستقيموا"، سقط مغشيًا عليه ولم يُكمل الصلاة. فلما أفاق، سأله من حوله: "ما الذي حدث؟"

فقال، وقد اغرورقت عيناه: "حين قلتُ: استقيموا، سمعت هاتفًا في قلبي يقول وهل استقمتَ أنتَ أولًا؟" ثم تمتم كأنه يناجي نفسه "ما أصعب أن تدعو الناس إلى شيءٍ لم تبلغه بعد، وما أرهف السمع حين يُوقظك الله بصوت نفسك". ومنذ ذلك اليوم، ما عاد يتصدر لمقام إلا بعد طول خلوة ومراجعة نفس، يستقيم في سره قبل علنه، ويزن الكلمة ألف وزن قبل أن تخرج من فيه. فالاستقامة، كما كان يقول بعدها: "ليست أن تستقيم في أعين الناس، بل أن تستقيم في عين الله وأنت وحدك في الغياب."

وهذا ما يجعل من الوعي نمطًا فريدًا للوجود، فهو أكثر من كونه مقامٌ يتجاوز فيه الإنسان الحاجة إلى التقدير الخارجي، ويتحرر من التماهي مع نظرات الآخرين وأحكامهم، وعندها فقط لا يعود المرء يشعر بأنه إناءٌ ينتظر أن يُملأ بالمديح أو يُفرغ من الألم، بل يدرك تماماً أنه نبعٌ صافٍ، ينبع من الداخل ولا ينتظر أن يملاُ من الخارج، وأنه قادرٌ على العطاء دون أن ينتظر مقابلاً، وعلى التعاطف دون أن يُستنزف ابداً.

وحين يصل إلى هذا المقام، يبدأ يؤثّر في العالم من مقام الاكتفاء، يتوقف عن السعي ليُرى ويسعى فقط ليبصر هو ما لا يراه الآخرون. يأخد بمبدأ "إرتَفِع وإرتقِي لتَرى لا لتُرى" و ذلك هو أبهى صور الوعي حين يتحوّل من كونه معرفةٍ ذهنية إلى حالةٍ وجودية يُقاد بها المرء إلى جوهره الأساسي، هويّته التي لا تُعرّف بما يراه الناس، بل بما يستقرّ في جوفه.

وكما أسلفنا الذِكر في مقال "كيف أنظف ذهني من التعفّن الدماغي", فإن هذا المقال وإن بدا في ظاهره خاتمة لسلسة "كيف نُصبح مثقفين" إلا أنه في صُلبه بداية ، بداية لمرحلة جديدة تمامًا لك يا عزيزي. فمن أيقن أن في داخله "العالَم الأكبر"، لا يعود يستجدي المعرفة من الخارج كما لو كانت منّة، ولا ينتظر أن تُمنح له الثقافة كهوية جاهزة، بل يتحوّل هو ذاته إلى مشروع حيّ مثقفٌ يتعلّم، متعلّمٌ يعي، وواعٍ يُنضج ما تعلّمه.

يمشي على الأرض بثبات من فهم نفسه وحجمه وقدره، بدلاً من إِستعراض ما قَرَأَ وكَتَبَ.

وذلك لأن الثقافة الحقّة لا تنفصل عن مسار التزكية، ولا تنمو إلا في تربةٍ نقّيتها من الداخل أولًا، فما نفع أن تُكدّس المفاهيم في عقلك، وقلبك ما زال مريضًا بالتكلف أو الرغبة في التصفيق؟ هذه بداية لا يُقاس عمقها بعدد المقالات أو حجم الكتب، بل تُقاس بقدرتك على أن ترى ما وراء الكلمات، وتخلع الأقنعة التي كبّلتك عن أن تكون حقيقيًا مع ذاتك أولاً. و من هنا تبدأ المرحلة الأصعب وقد تكون الأجمل لك ياعزيزي، وهي أن تتحوّل من باحث عن العِلم والثقافة إلى تجلٍ لها.

ولكي أضعك ياعزيزي في الصورة بشكل واضح، دعني أُعيد عليك باختصار ما تناولناه في هذه السلسلة حتى الآن، بلغة مبسطة للغاية، حتى يكون ما سنخوض فيه في هذا المقال امتدادًا لما تم ذِكره مؤخراً.

لقد بدأنا كعادتنا أنا وأنت ياعزيزي من نقطة نؤمن بأنها الشرارة الأولى لكل وعيٍ حقيقي وهي أكثر ما نُشجعه ونحث عليه؛ ألا وهو التساؤل. بدأنا بسؤال جوهري أطلق شرارة هذه السلسلة: "كيف يصبح المرء مثقفًا؟"

لكن، كما هو الحال دائمًا مع الأسئلة الكبرى، لم يكن الطريق إلى الجواب مباشرًا، بل قادنا السؤال ذاته إلى سؤالٍ معاكس تمامًا، لا يقل أهمية وهو "ولماذا لا يصبح المرء مثقفًا؟" ومن هنا بدأنا نفتح الملفات، ونتتبع العلل، فوجدنا أن العائق ليس غياب المعرفة فقط، بل تراكم مشكلات أعمق لابد من حلها أولاً حتى نصل الى غايتنا.

أولها: التعفّن الدماغي، وهو ما عرفناه بمفهوم جديد وأوسع تماماً كما ذكرنا أنه بمثابة تعطيل لوظائف الدماغ الأساسية والتي، الذي تظهر أعراضه في التشتت، وضعف التركيز، والنسيان المتكرر، وبطء الاستيعاب وهو ما يؤدي بدوره الى نفس السؤال "لماذا لا يصبح المرء مثقفًا؟" فأصبح لدينا جزء من الإجابة.

وثانيها: سوء فهم الزمن، فالأغلبية لا يدركون القيمة الحقيقية للوقت، ولا يعرفون كيف يُدار، على خلاف علماء العصور الذهبية الذين استطاعوا الجمع بين الفقه، والفلسفة، والرياضيات، واللغة في عقلٍ واحد، لأنهم كانوا يديرون وقتهم كما يُدار مشروع حضاري وليس كروتين يومي ممل كما الحاصل في يومنا الراهن.

وثالثها: مفهوم الثقافة المغلوطة، حيث يُختزل المثقف في صورة المتكلم الدائم، أو القارئ المتفاخر، أو حتى من صادق كوباً من القهوة مع جهاز لوحي او كتاب يحملع معه اينما ذهب، بينما جوهر الثقافة أعمق بكثير من مجرد استهلاك للمعرفة، او مظهر معين يظهر الفرد به.

هذه المشكلات لم تكن نهاية الحديث، بل بدايته لي ولك يا عزيزي. ففي هذا المقال، ننتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة البناء، ولأننا كنا معًا في هذه الرحلة، يفترض بنا الآن أننا قد تعرفنا على المشكلات وتعاملنا معها. فهمنا كيف ننظف أذهاننا من التعفن الدماغي، وأدركنا أن التشتت والنسيان وبطء الاستيعاب ليست مجرد عوارض، بل نتائج حتمية لتراكمات ذهنية تحتاج إلى معالجة دقيقة جذرية.

كما تعلّمنا أيضاً أن وحدة قياس الوقت في التصور الإسلامي لا تُختزل في الساعات، بل في "النَفَس" الذي يخرج من صدورنا، مما جعلنا نعيد النظر في قيمة الزمن، ونرسم خريطة ذهنية حقيقية لكيفية تنظيم يومنا، سواء كنا ندرس أو نعمل أو حتى في إجازة. فإننا في هذا المقال، نضع أيدينا على جوهر المرحلة الأخيرة وهي تفعيل ما تعلّمناه، وترسيخ ما نطمح إليه لأطول مدى زمني ممكن، حتى تتحوّل هذه المبادئ والمفاهيم إلى عادات راسخة، لا تهتز بتغيّر الظروف، ولا تتبدّل بتقلّب المزاج.

غايتنا الآن ليست مجرد الفهم كما كانت في البداية، بل التثبيت؛ أن نُعيد ترتيب يومنا، ووعينا، وتصرّفاتنا، بحيث تصبح الثقافة، والتنظيم، والانضباط، والوعي الذاتي، جزءًا أصيلًا من شخصيتنا، بدلاً من أن تكون فترة مؤقتة سرعان ما تخبو وتحتاج الى جهدًا خارجيًا نُجاهد فيه أنفسنا كل مرة. نريد لهذا النهج أن يندمج فينا حتى يصير طبيعة أكثر من كونه تكلّفًا ومن ثم يُصبح جوهرًا فينا. وهنا تكمن المعركة الحقيقية؛ كيف نحمي ما بنيناه من التآكل؟ كيف نجعل مما اكتسبناه نمطًا لا يتآكل مع الوقت؟ الجواب يبدأ من هذا المقال، ويمتدّ معك في كل لحظة بعدها. ولكي نُجيب على هذا السؤال المحوري، لا بد أن نعود إلى عنوان هذا المقال والغاية التي كُتب من أجلها. فهذا العنوان هو بوابة الدخول إلى هذا العالم.

وكعادتنا سويًا يا عزيزي، هذا المقال كما ذكرنا في مقدمته والذي ينطلق من عنوان "و فيك انطوى العالم الأكبر" دعوة مني لك للتساؤل، وللتحول. والسؤال الذي يقودنا إليه طبيعي بل وضروري: كيف أفعّل هذا "العالَم الأكبر" الكامن بداخلي؟ كيف أعيشه حقيقيًا بدل أن أُبقيه خامدًا، معطّلًا، غائبًا عن الفعل؟

وكإجابة مبسطة، يتم تفعيل هذا العالم الداخلي بثلاثة مفاتيح رئيسة:

أولاً: عبادة الله كما يحبّ، لا كما اعتدنا.

وهي المفتاح الأكبر، أصل كل حركة، وبداية كل تحول حقيقي وهي أن تسلك سلوك من يطلب رضا الله في كل ما يقول ويفعل، أن تعبده بقلبٍ حاضر، ونية صادقة، وتوجه دائم نحو التقويم والتحسين. فكلما ازداد وعيك به، ازداد وعيك بنفسك.

ثانياً: أن تتفرد كما خُلقت متفرداً.

فالله خلقك مختلفاً عن غيرك، لا يشبهك أحد في بصمة يديك، ولا في موروثك الجيني، ولا في تجربتك الشعورية، ولا حتى في طريقة فهمك للأشياء، ولذا هذا التفرد هدية قيمة لك. فمن الحكمة أن تصونه ولا تبدده بالتشبه بهذا وذاك، أن تُنمّيه وليس أن تذوّبه وسط القطيع.

ثالثاً: أن تنشغل بالعلم والثقافة لا طلباً للوجاهة، بل لتحسين نفسك أولاً.

العلم الحقيقي هو ما يجعلك ترى نفسك أوضح، وترى عيوبك بلا مواربة، فتُصلحها، وتتدرج في تهذيب نفسك، وليست غايتك في أن تكون "أفضل من غيرك"، بل أن تكون "أقرب إلى ما يحبك الله عليه". وهنا تعود الحلقة لتبدأ من جديد: تحسينك لنفسك هو جزء من عبوديتك، وهو استجابة عميقة لدعاء جامع قاله النبي ﷺ:

"اللَّهُمَّ ارزُقني حُبَّكَ، وحُبَّ مَنْ يَنْفَعُني حُبُّهُ عندَك، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَني مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ مَا زَوَيْتَ عَنِّي مِمَّا أُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغاً لِي فِيمَا تُحِبُّ."

فأنت بين رزق يؤيدك، وحرمان يُفرّغ لك الطريق، وبين حبٍّ تشتاقه، وحبٍّ ينفعك عند الله. وبين هذا وذاك، تُصاغ نفسك الجديدة.

وكإجابة مُفصلة فينبغي معرفة الآتي:

إن امتلاكك لهذا العالَم ليس ميزةً مجانية، بل أمانة ومسؤولية عليك، فقد سُخرت لك الأرض بكل ما فيها لتبقيك حيًا، لتكون لك مأوى وغذاءً ومسارًا، وهي لا تحتضن المرء فقط و هو حي، بل تحتضنه حتى في بعد الممات، كما لو أنها تقول: "منّي كنت، وإليّ تعود". وبهذا الشكل ندرك أن الارتباط بين الإنسان والأرض ليس إرتباط بيولوجي أو بقاء مادي، بل اندماج وجودي جسيم. الجسد من ترابها، والنَفَس يعيش فوقها، حتى يصبح الإنسان والأرض كيانًا واحدًا، كأنها تقول للمرء "أنا سُخرت لك ووفيت فأطعمتك بقدرة الله من خير الله، ومهدت لك الطريق بحول الله لكي تسير بين خلق الله كما أراد الله، وعند مماتك إحتضنتك كما شاء الله فهل أنت وفيت لما خُلقت لأجله؟

حتى الممات يُصبح إحتضانا لما سُخر لك، تحتضن الأرض الجسم من ولائها لك فيندمج المرء مع الأرض التي سُخرت له فيصبحا كائن واحد كما فسرها أحد كتّاب المسرح الإنجليز القدماء حين قال، بمعناه الضمني: "هذه الأرض ليست مجرد تراب، بل هي مكوّنة من أجساد الناس الذين سبقونا، ويمشي فوقها أناس آخرون، كأننا نسير فوق بعضنا دون أن ندرك."

حين نفهم هذه العلاقة، ندرك أن الارتباط بين الإنسان والعالم إرتباط روحي لغاية روحية أساسية، وما نحن إلا امتداد لهذا الموكب الصامت الذي بدأ قبلك وسيستمر بعدك. فإن كنت تدرك أن الأرض التي تحملك اليوم قد احتضنت من يشبهك بالأمس، فهل ستعيش عليها يومك كغد كقبله كسائر الأيام ؟ بلا وعي؟ بلا أثر؟ بلا مسؤولية؟ ولهذا فالوعي الحقيقي يبدأ من فهم العلاقة بينك وبين ما سُخّر لك، ومن إدراكك أن كل ما يحيط بك ليس حياديًا، بل له معنى، وله رسالة، وله حق، وله حق عليك.

ولكي تُفعّل هذا العالم الداخلي الكامن فيك، لا بد أولاً أن تُصبح فريدًا، متمايزًا عن غيرك، ومن هنا، يتجلى أحد أهم المبادئ التي ذكرناها مرارًا، بل هو من أعظم مفاتيح الوعي والثقافة الحقيقية أن تتفرد عن القطيع. أن تكون صاحب بصمة واضحة، وهوية لا تذوب. أن أراك بين عشرة أشخاص، فأعرفك فورًا لأنك تختلف عنهم في نظرتك، في شكلك، في فهمك، في انضباطك الداخلي قبل الخارجي، في ترتيب أولوياتك، وفي طريقتك في التعامل مع نفسك ومع العالم من حولك. لا ترى الكون كما يراه غيرك، بل أن تراه من زاويتك الخاصة، بعد أن تمرره من خلال عقلك المصقول بعناية.

ولا بدّ أن يكون اختلافك اختلافًا على بصيرة، اختلافًا يحمل الحق والخير والجمال، لا أن تنسلخ عنهم لتصبح نسخة أكثر ضياعًا أو تشوّهًا. فليس كل اختلاف فضيلة، وليس كل خروج عن المألوف بطولة. ذلك لأن عالمنا اليوم يُفرغ الناس من فرادتهم، ويتعامل معهم كنسخ مكررة من كائنٍ واحد، يسوقهم إلى الإعجاب بذات الشيء، وكره ذات الشيء، حتى بات الذوق الجمعي مبرمجًا، والمشاعر مُعلبة، والانبهار جماعيًا ينبع من عدوى جماهيرية بحتة.

فالخطر ليس فقط في أن تُشبه الآخرين، بل في أن تختلف عنهم دون وعي، فتظن نفسك حُرًّا وأنت مُقيد، وتظن أنك متفرّد وأنت مجرد رد فعل. أما الاختلاف الحقيقي، فهو الذي يولد من فهم حر، ووعي متجذر، وقيم تسكن داخلك لا تتبدل كلما تغيّر المزاج العام.

أن تُفعّل هذا العالَم الداخلي الكامن فيك، يعني أن تبدأ من داخلك، أن تُراقب أفكارك بدل أن تنجرف معها، وأن ترفض أن تكون ريشةً في مهبّ أي تيار. أن تتوقف دائماً وتسأل: هل هذا الذي أفكر به فعلاً فكري؟ أم أفعل مايفعلون ؟ لا والله ما لهذا خُلقنا ياعزيزي.

انظر حولك في أي مكان عام ترى الجميع يُشبه بعضه، نفس اللباس، بنفس الطريقة، نفس التسريحات، نفس المواضيع التي تُعاد وتُستهلك حتى تفقد معناها، نفس المشروبات وكأنها توقيع ثقافي لا يُمس أبد الدهر، نفس ردود الأفعال، نفس الضحكات، نفس العقليات المُستنسخة. بل الأسوأ، أن تراهم بعد سنوات طويلة في نفس أماكنهم، بنفس التفاصيل، لم يتحرك شيء سوى الزمن، أما هم فكأن الساعة قد توقفت في داخلهم. وكلّهم، أو معظمهم، يطمح لأن يكون ذا قيمة علمية أو فكرية أو ثقافية عالية. ثمة خيطٌ رفيع جداً، يكاد لا يُرى، يفصل بين الوهم والطموح. الوهم يُسكرك بالآمال دون أن يمنحك قدمًا تمشي بها، أما الطموح فيمنحك جناحين، لكنه لا يعفيك من السير على الأرض. الوهم يعدك دون عمل بل ويزين لك نفسك وعقلك، أما الطموح فيشحذك للعمل دون وعود. فاحذر أن تُضيّع عمرك بين المرايا المُشوَّشة، وتُسمّيها رؤى.

لكن السؤال كيف؟ كيف تصل إلى شيءٍ عظيم بينما تفكّر كما يفكّر الجميع؟ كيف تبني وعيًا متفردًا وأنت تذوب في وعي القطيع؟ كيف تختلف في النتائج وأنت لا تختلف في الأدوات، في السؤال، في السلوك، في التوجه؟ وهنا، يبرز الفرق الحقيقي بينك وبينهم، يا عزيزي. أنت لا تطمح لأن تكون مميزًا من باب التفوق فقط، بل لأنك تؤمن أن ما بداخلك يستحق الظهور، أن لك صوت مختلفة في هذا الضجيج الفارغ المفوه، ورؤية خاصة وفريدة في هذا العمى الجماعي. أنك لا تكتفي بالمرور، بل تُريد أن تترك أثرًا بطريقة عيشك وفهمك للوجود. وهذا هو أول مفاتيح تفعيل العالَم الأكبر الذي في داخلك أن تجرؤ على أن تكون أنت، نسخة فريدة من نفسك حتى وإن كان العالم لا يريد منك إلا أن تكون نسخة مطابقة لما قبلك. وهنا يا عزيزي، نبدأ التحول من المثقف المستهلك للمعرفة، إلى الإنسان المنتج للمعنى.

ولهذا، فإننا أنا وأنت نضع اليوم لأنفسنا هدفًا واضحًا نعمل على تحقيقه كل يوم وهو أن نتعلم أكثر، وأن نرتقي بثقافتنا من أجل إنتاج معنى جديد ومختلف كلياً. فالمعرفة الحقيقية لا ينبغي أن تقف عند حدود التلقي، بل تتجاوزها نحو الخَلق وإعادة التوليد.

على سبيل المثال، في المقال الذي ناقشنا فيه مفهوم "التعفن الدماغي"، لم نكتفِ بعرض فكرة مألوفة، بل عملنا معًا على توليد تصور مختلف، واسع الأفق، غير مسبوق في الكتب أو الأبحاث أو المقالات السائدة. هذا المعنى الجديد لم ينبثق من فراغ، بل جاء نتيجة تفاعل مع ما حاولنا فهمه عبر التجربة النظرية مع تجاربنا الذاتية، وهذا هو جوهر التعلم أن تُعيد قراءة الواقع بعين جديدة.

وهذا بالضبط ما نطمح إليه، يا عزيزي، أن تكون لنا فلسفتنا الخاصة في الحياة، وعي يُنتج تصورًا مختلفًا للعالم. لتبسيط الفكرة أكثر، تخيل المسار الأكاديمي بثلاث مراحل كبرى: البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه. فمرحلة البكالوريوس هي مدخل عام إلى المجال، والماجستير هو تعمق أكبر فيه، أما الدكتوراه فهي في جوهرها إنتاج معنى جديد في ذات المجال. ولهذا يُطلق عليها بالإنجليزية Doctor of Philosophy، أي "دكتور في الفلسفة في مجال معين"، لأن حاملها لا يُتوقع منه حفظ المعرفة فحسب، بل أن يُنتج فلسفة خاصة ضمن تخصصه، أي أن يخلق من هذا العلم رؤية جديدة ومفهوماً مختلفاً.

وهذا هو الطموح الذي يجدر بنا أن نحمله في كل علمٍ نخوضه، وفي كل فكرة نناقشها أن لا نكون عابرين على المعارف، بل أفضل من ذلك وهو أن نكون مولِّدين لها، صانعين لفهم جديد ينبع منّا، ويعبّر عن وعينا وتجربتنا الفريدة. وهذا يسهم أيما إسهام في تنمية الذات و تحررها من التكرار والتقليد، وهو السبيل الحقيقي لأن نصبح أفرادًا أرقى، ومجتمعات أذكى وأفضل، بدلاً من أن تكون الغاية الإستعراض أمام الآخرين، أو لكسب إعجاب جمهور ما.

وهذا ما يقودنا بدوره إلى سؤالٍ أكثر أهمية وإلحاحًا وهو أول سؤالٍ طرحناه في بداية المقالة، ألا وهو كيف نحمي ما بنيناه من التآكل؟ كيف نحافظ على ما اكتسبناه من وعي ومعرفة وجهد، ونحوله إلى نمطٍ لا يذبل مع الوقت، بل ينمو ويترسّخ؟ بصيغة أخرى، كيف نضمن أن ما بدأناه من نمطٍ جديد ليومنا من تنظيمٍ واعٍ، وتخطيطٍ لما ندرجه في يومنا من قراءات وتعلّم وتوسيع أفق لا يتحوّل إلى مجرّد حماسٍ عابر، بل يصبح عادةً متأصّلة فينا، لا تفتر، ولا تخبو، بل ترافقنا كجزءٍ من هويتنا؟

اسمح لي يا عزيزي أن أوضح لك لماذا طرحنا سؤالًا كهذا.

لأن كثيرًا من الناس يملكون رغبة حقيقية في تطوير ذواتهم، فيندفعون نحو كتب التنمية الذاتية، يبدؤون القراءة بشغف، وتغمرهم موجة من الحماس في اليوم الأول، وربما يرافقهم هذا الحماس حتى الصفحة الأخيرة. لكن ما إن يُغلق الكتاب، حتى يبدأ الحماس في التآكل. وتدريجيًا، تنطفئ شرارة التغيير، ويُنسى كل ما خُطّ من خطط وأهداف وكأنها لم تكن، ويعود الشخص إلى نقطة الصفر وكأن شيئًا لم يحدث. هذه الظاهرة لا تقتصر على القراءة فقط، بل تمتد إلى محاولات بناء العادات الجديدة أو الإقلاع عن العادات القديمة أيضًا.

والسبب الحقيقي وراء هذا هو أن التغيير الحقيقي لا يأتي من دفقة حماسة مؤقتة وسريعة، ولا من تخيّلك لنفسك بطلاً خارقًا كما تصوره كتب التنمية الذاتية. فالغالبية العظمى من هذه الكتب ليست سوى موجة رائجة، مصمّمة بعناية لجذب المبيعات وتحريك عجلة الاقتصاد، لا أكثر. بل إن كثيرًا منها يُنتج في بلدان رأسمالية، بُنيت رفاهيتها على ظهور شعوبٍ أُخرى، ونهض اقتصادها على استنزاف موارد دول غيرها. كتب كُتبت بعقلية السوق لأن الكاتب غالباً ما يعرف مشاكل العالم الحالية، وتُروَّج على أنها وصفات سحرية للتغيير، لكنها في الواقع لا تُقدّم أكثر من شعارات منمقة، ومثاليات قد لا تصمد أمام أول احتكاك مع واقعك الخاص.

إسمح لي الآن يا عزيزي، وبعد أن أوضحت لك سبب طرحنا لهذا السؤال، أن نعود إلى أصل القضية؛ كيف نحمي ما بنيناه من التآكل؟ كيف نحافظ على التقدّم الذي حققناه، ولو كان بسيطًا، من أن يتآكله النسيان أو يُطفئه التراخي والملل؟ وذلك لأن الاستمرارية أثمن من البداية، وأن الحفاظ على الشيء أصعب من بنائه ولأن لأن الحماسة قد تُشعل الشرارة، لكن ما يُبقي النار مشتعلة هو الانضباط، العادة، والمراجعة، وأصل كل هذا الذكاء في فهم عمل آلية دماغك.

والإجابة هنا ليست في إضافة مزيد من البنود إلى الجدول اليومي، بل في تحويل الفكرة إلى قناعة راسخة، ومن ثم إلى عادة. ولكي تتجذر أي عادة فينا وتتحول من مجرّد سلوك مؤقت إلى جزءٍ من كياننا، لا بد أن نحبّ هذه العادة أولًا. فالحب هو ما يمنح السلوك جذوره، وهو ما يحمله خلال فترات الفتور والتراخي. لكن السؤال الثاني هنا؛ كيف نحب عادة لم نعتدها بعد؟ وهنا يأتي المفتاح الذهبي: اربط العادة بالمعنى، لا بالواجب.

لنأخذ مثالًا بسيطًا لتقريب الفكرة ، لنفترض أن هناك شخصًا لا يطيق القراءة وهذا أمرٌ مفهوم، فليست كل العقول تتغذى بالطريقة نفسها، والقراءة، رغم أهميتها، ليست الطريق الوحيد نحو الثقافة، لكنها تبقى من أعمق المسارات وأغزرها أثرًا. هذا الشخص يدرك بأن القراءة مفيدة، بل ويتمنى أن يحبها، لكنه لا يحتمل الجلوس أمام كتاب أكثر من دقائق معدودة، وسرعان ما يسأم ويتركه جانبًا. فالسؤال هنا هو كيف نُحبّب هذا الشخص في القراءة؟

الجواب في رأيي المتواضع لا يبدأ بفرض المزيد من الكتب عليه أبداً، بل يبدأ بـ تفكيك الفكرة التقليدية عن القراءة. من قال إن القراءة يجب أن تكون طويلة، أكاديمية، أو "عميقة" منذ البداية؟ لماذا لا نبدأ بما يُشبهه هو، لا بما يشبه صورة "القارئ النموذجي" في أذهاننا؟ لنفترض أن هذا الشخص يعشق الألعاب الإلكترونية أو يتابع أفلام الأبطال الخارقين بشغف، فبدل أن أبدأ معه برواية ثقيلة أو كتاب فلسفي، أقدّم له شيئًا يلامس اهتماماته بشكل مباشر، مثل القصص المصورة أو ما يُعرف بالـComics.

في هذه المرحلة، لا نبحث عن "الكتاب المثالي"، بل عن "البوابة المناسبة". الرسومات ستجذبه بصريًا، والقصص المرتبطة بشخصيات يعرفها ستثير حماسه، والأسلوب السردي الخفيف سيجعله يشعر أنه يفهم ويستمتع، لا يُختبر أو يُقيّم. وبمجرد أن يعتاد النظر في صفحات تحمل كلمات، ويختبر متعة تتبع الأحداث، سيتولد بداخله فضول طبيعي يدفعه نحو أنواع أخرى من الكتب. لن يظل محصورًا في القصص المصورة، بل سيتجاوزها تلقائيًا، باحثًا عن مزيد من الفائدة أو التوسع، لأنه ببساطة تعرّف على متعة القراءة دون أن يشعر أنها عبء.

أما الصورة الذهنية التي يملكها البعض عن القراءة بأنها تتطلب ساعات طويلة من الانعزال والهدوء التام فهي تصور غير واقعي وغير ضروري. ما نحتاجه في البداية لا يتعدى عشرين دقيقة يوميًا، عشرون دقيقة كفيلة بزرع عادة قوية. ومع الاستمرارية، يتحول هذا القارئ تدريجيًا إلى شخص لا يكتفي بدقائق قليلة، بل يبدأ هو بنفسه بتمديد وقت القراءة لأنه وجد فيها ما يرضيه. في النهاية، لم نُجبره على شيء، بل قدّمنا له البداية الذكية، وتركناه يقع في حب القراءة بطريقته الخاصة.

مفتاح آخر مهم يساعد أي شخص على حب عادة جديدة، هو ربط هذه العادة ذهنيًا بعدة عناصر حسّية ونفسية تعزّز التجربة وتُثبّتها في العقل. لنأخذ مثال القراءة مرة أخرى (مع التأكيد أنها مجرد نموذج لأي عادة مفيدة أخرى). حين يقرر شخص ما أن يُحب القراءة، فلا يكفي أن يحمل كتابًا ويجلس، بل من الذكاء أن يربط هذا الفعل بشيء يُغذّي حواسه ويربط المتعة بالعادة.

مثلاً، يمكن ربطها بما أسميه "القوقعة الخاصة" وهي مساحة صغيرة، شخصية، لها طابع مميز يُبهج العين.

مكان مخصص للقراءة فقط، مزين بإضاءة او ورق لاصق، أرفف مرتبة، وربما شمعة لها رائحة معينة. الهدف هنا أن ترتبط القراءة بعنصر بصري محبّب؛ مكان يشتهي العقل أن يعود إليه لأنه يشعر فيه بالراحة والانتماء. وليس هذا فحسب، بل يمكن تعزيز الربط عبر مغذيات مادية أيضًا، كوب من مشروب معين، مشروب دافئ، قطعة شوكولاتة، أو وجبة خفيفة تُصبح طقسًا مرافقًا للعزلة اليومية. بهذا الشكل، نحن نقول لأدمغتنا أن تُحول العادة من مجرد "نشاط ذهني" إلى تجربة حسية متكاملة، يشتاق لها الجسد كما يشتاق لها العقل. ولا ننسى كذلك أن من أعظم المغذيات ما هو نفسي، شعور الإنجاز بعد القراءة، التدوين السريع للأفكار، أو مشاركة ما قرأه مع صديق مقرّب. كل هذه عناصر تُغذّي الجانب العاطفي المرتبط بالعادة، وتجعل منها تجربة لا تُنسى.

ولذلك، إن أردت أن تزرع عادة تدوم، فلا تزرعها في تربة الإرغام، بل ازرعها في بيئة مشبعة بالمعنى والجمال والذكاء. اجعل من كل عادة طقسًا مصممًا خصيصًا لك، وامنحها تفاصيلك الخاصة، وستجد نفسك يومًا ما تتوق إليها كما يشتاق المرء لملاذه.

هل كل ما ذكرناه يضمن بالضرورة أن يصبح العلم والثقافة عادة متجذّرة فينا؟ بالطبع لا.

هذه مفاتيح مساعدة، لكنها ليست الضمانة الكبرى. هناك مفتاح جوهري يُهمل كثيرًا، وهو ببساطة: أن يجلس المرء في منزله أطول فترة ممكنة. أعلم تماماً أنه قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى، لكن الواقع أن كثيرًا من الناس لا يجد وقتًا لا ليقرأ، ولا ليفكّر، ولا حتى ليستمع إلى صوته الداخلي، لأنه ببساطة دائم الخروج، دائم الانشغال، دائم الهروب من نفسه.

لكي لا يختلط عليك الأمر ياعزيزي، إسمح لي أن أوضح لك مقصدي، كِلا الانطوائي المفرط والإجتماعي المفرط يعانيان من اختلال في التوازن. فالانطوائيون منشغلون بأنفسهم إلى حدٍّ يكاد يكون كليًا؛ إذ يصبحون هم مركز الجاذبية في عالمهم الخاص. وبسبب انغماسهم في ذواتهم، ينصرف انتباههم عن العالم الخارجي الواسع. أما عن الإجتماعيون المفرطون، فعلى النقيض تمامًا؛ يبددون أنفسهم، وينتقلون من مُلهٍ خارجي إلى آخر. حياتهم تفتقر إلى الركود والتأمل، وبالتالي لا يختبرون معنىً داخليًا حقيقيًا. وهو ما يتوافق تماماً مع مقولة سقراط: "الحياة التي لا يُتأمَّل فيها لا تستحق أن تُعاش". لذا، فإن أول شرط للنمو هو التوازن؛ توازن بين الداخل والخارج، بين التأمل والانخراط.

إذًا، مقصدي أن الإنسان إن ظلّ يخرج كل يوم، يتنقّل من مقهى إلى آخر، يلتقي هذا الصديق ويجالس ذاك، يملأ وقته بلقاءات لا تنتهي، فلن يجد لحظات صادقة يخلو فيها بنفسه، يتأمل، يتعلم. سيمرّ الوقت مزدحمًا بالحركة، لكنه فارغ من المعنى الأساسي. وفي المقابل، إن انعزل تمامًا، ولزم بيته على الدوام دون أن يختلط بأحد، دون حوار أو تفاعل، فإن وحدته تلك ستنقلب عليه يومًا، فيضعف فهمه للناس، وتبهت قدرته على التواصل، وقد يجد نفسه عرضة للعزلة النفسية و الجسدية وهذا سيصاحبه كثيرٌ من العلل كالضيق، والرهاب، والتقوقع المفرط.

ما أريد أن أصل إليه هو أن الميزان هنا دقيق جدًا؛ الإفراط في الخروج لغير سبب أساسي يُبددك، والإفراط في الانعزال يُغلقك. وما نحتاجه فعلاً هو توازن حقيقي. أن نخصص أوقاتًا نكون فيها مع أنفسنا، نقرأ، نكتب، نُنمّي أفكارنا، نُعالج ذواتنا، وأوقاتًا أخرى نكون فيها مع الناس، نتفاعل، نتعلم منهم، ونختبر ما اكتسبناه من وعي في ساحة الحياة، حينها تُصبح العلاقات أكثر من كونها مجرد وسيلة للترفيه، تُصبح فرصة للفهم والتوسّع. ومن يتقن التنقل بين العزلة المنتجة والاجتماعية الواعية، يملك مفتاحًا ثمينًا لتثبيت أي عادة، وبناء عقلٍ متزن، لا تتخلله الغفلة، ولا تبتلعه الوحدة.

و إعلم ياعزيزي أن الوعي هو نتيجة حتمية لكل إنسان شغله العلم، واراد أن يُصبح مثقفاً، ولأننا بدأنا هذه السلسلة من المقالات بتشخيص أسباب غياب الوعي الثقافي، ووضعنا طرقًا للخروج من حالة الادعاء المعرفي، فكان لزامًا علينا أن نُنوّه إلى أمرٍ جوهري وهو أن أوسع أبواب العلم، وأعمق مفاتيحه، هو تزكية النفس أولًا، وليس تكديس المعرفة ولا استعراضها. فالرغبة العارمة لأن يصبح الإنسان مثقفًا لا يجب أن تكون لأجل ثناء الناس ومدحهم وإطرائهم عليك، فهذا حتى إن وصل له المرء وأصبح متعلماً ومثقفاً بحق، فقد فقد نفسه في المقام الأول وقد جعل من عِلمِه حجةٌ عليه لا له، لأن من يطلب العلم لأجل المديح، سيظل أسير صورته في أعين الناس، وإن قرأ ألف كتاب. ومن امتلأ بالمعرفة دون تهذيب، صار علمه وبالًا عليه، وحُجةً تُدينه أكثر فأكثر.

ختامًا يا عزيزي وهذه كلمتي الأخيرة إليك في نهاية هذه السلسلة لا تجعل من أي شيء في هذه الدنيا مقياسًا نهائيًا لنجاحك سوى رضا الله، ثم شعورك الصادق بأنك تمضي في طريق تحسين نفسك ايضاً لترضي الله. وأَعلم تماماً أن النجاح كلمة فضفاضة، متقلّبة، تتغيّر مع الزمان والمكان، ومعاييرها لم تعُد ثابتة كما يُروَّج في زماننا هذا إذ غدت أشبه بظلٍ يركض أمامك، كلما اقتربت منه ابتعد.

هناك من يظن أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال الوظيفة المرموقة، أو الراتب العالي، أو تسلّق السلم المهني، وكأن الإنسان يُختصر في بطاقة عمل. وهناك من يرى أن الدراسة هي معيار النجاح الأوحد، فإن تفوّق كان ناجحًا، وإن تعثر في امتحان شعر بأنه فاشل، رغم أن الحياة لا تضع درجات، بل دروسًا. وآخرون يرون النجاح في عدد الإنجازات الظاهرة، أو عدد المصفقين، أو عدد المرات التي صفق فيها المجتمع لهم، وهنام من يختزل النجاح في الشهرة والمال وغيرها الكثير من المقاييس. وكل هذا يجعل الإنسان صغيراً في عين نفسه.

أُقنع الإنسان بل أُجبر أحيانًا أن يظن نفسه شيئًا صغيرًا، لا يُرى إلا من خلال عدسة النجاح الخارجي. فكأن الإنسان لم يُخلق إلا لينجح عبر طريقة ما، وكأن كل همه الذي فُرض عليه هو أن يتسابق تسابقٌ لا ينتهي، يُقاس بالأرقام وبالمظاهر.

و الحقيقة أن النجاح ليس قالبًا واحدًا، ولا يجب أن يكون كذلك. فنجاحك قد يكون في قدرتك على النجاة من ألمٍ ما دون أن تفقد إنسانيتك، أو في محافظتك على أخلاقك وسط ضجيج الانهيارات من حولك، أو في سيرك وحدك في طريق تؤمن به، حتى وإن لم يفهمه الآخرون، فلا تسجن نفسك في مقاييس الآخرين. لا تركض خلف نجاح لا يُشبه أصلك الحقيقية. و الحقيقة التي تغيب عن هذا الوعي المُستهلك، أن الوجود الحقيقي لا يُقاس بما نملك، بل بما نحن عليه.

ذلك هو الإنسان؛ ليس مشروعًا رأسماليًا ولا منتجًا تسويقيًا، بل كائن يحمل عالماً بأسره في داخله من النور والظل، من الألم والرجاء، من التجربة التي تُنضج، وكل هذا هو سبيل واحد إلى نهاية واحدة فأجعل النهاية تليق بما سُخر لك من نِعم الله عليك، كل ما يتم ترويجه عن النجاح هو في أصله كأي شيء يُروج له اليوم، بلا قيمة حقيقية، وإن ما نبحث عنه في الخارج، كان دائمًا في الداخل لكن لم نراه لضعف البصيرة، ولذلك إجعل طريقك للعلم والثافة غايته هو تحسين نفسك لترضي خالقك فقط، وإن بلغت هذا الشأن فاعلم أن الدنيا بأكملها سترضخ لك رغماً عن أنفها.

كن أنت فإن أرضيت خالقك، وارتضيت طريقك، فقد بلغت النجاح الذي لا يتآكل، ولا ينكسر مع الزمن.

بحمد الله وتوفيقه وبفضل الله ثم إقتراحاتكم، تم افتتاح قناتنا على منصة يوتيوب، وقريبًا بإذن الله سيتم نشر أول مقطع فيديو. وإن كنت من المهتمين بهذا النوع من المحتوى، فستجد هناك طرحًا أكبر ونقاشات مستفيضة حول القضايا ذاتها التي نشاركها هنا، لكن بصيغة مرئية ومباشرة تفتح الباب للحوار والتفاعل بشكل أوسع. وفي المستقبل ربما نتوسع لنتحدث عن الكتب والتحليل وربما حتى اللغات.

أُحب أن أؤكد أن هذه الخطوة لن تكون على حساب المقالات، بل هي امتدادٌ لها، وسعيٌ لتوسيع دائرة النفع وتقديم الفائدة بأكثر من وسيلة. فغايتنا، كما كانت دائمًا، هي نشر الوعي والمعرفة في كل مساحة ممكنة.

رابط القناة ستجدونه مرفقًا هنا، كما يمكنكم الوصول إليه من الصفحة الرئيسية في قسم الروابط. نتطلّع إلى لقائكم هناك، وإلى تفاعلكم الذي يُثري، ويساعدنا على التطوير المستمر. كما يسعدني أن أفتح باب المشاركة أمامكم؛ فإن كان هناك موضوعٌ معين ترغبون في رؤيته مطروحًا إما في مقال مكتوب أو على هيئة مقطع فيديو، فلا تترددوا في مشاركتي آراءكم واقتراحاتكم بكل أريحية.

دواؤك فيـك ومــا تشعـر وداؤك منـك ومـا تبـصـر وتحسب انك جرم صغيـر وفيك انطوى العالم الأكبر

منسوبة لأمير المؤمنين علي ابن أبي طالب و لهاتكملة

كثر الله من أمثالك يا أشرف، لا أعلم كيف يمكن لمقال أن يُشعرني وكأنني خرجت من جلسة طويلة مع نفسي، كأنه صوت داخلي لم أكن أعرف كيف أكتبه، فكتبته أنت عني. مقالاتك دائمًا مميزة، ممتعة، وتستوقف الإنتباه لما فيها من صدق و واقعية. سلسلة ثرية جدًا استمتعت بقراءتها كثيرًا، فكل الشكر و التقدير لمجهودك، وشكرًا من القلب على هذا المقال الأكثر من رائع.

أؤمن تمامًا أن الواعي هو من يتقبل ذاته و يتصالح مع نفسه ويصادقها، بدلاً من أن يلومها و يؤنبها، و يرى نفسه منجزًا و متفوق حين يخطو خطوة صادقة تجاه ما يحب لا حين يصفق له الآخرون أو يسعى لإرضائهم، و قوله تعالى: "بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ". يختصر المعنى كله، فهو وحده الأدرى بذاته، فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه و لا ينفعه أي مادح أو مصفق إن لم يكن يرى قيمته بعينيه هو. و من الضروري أن ندرك أيضًا أن تميز و تفوق غيرنا لا يُنقصنا أبدًا، بل يكشف لنا كيف نطور أنفسنا. فقبول هذه الفكرة تسهل حياتنا و تجعلنا ننمي ذواتنا دون إنهاك أرواحنا بالمقارنة. و فعليًا كل أحد فينا يحمل ما يميّزه عن غيره و كل منا له هواية و سر داخلي، حتى وإن لم يكتشفه بعد. وكما تفضلت و قلت العزلة مهمة جدًا لإكتشاف أنفسنا و هي المفتاح الحقيقي لذلك..بورك قلمك و جهدك.

ومبارك لك انطلاقتك الجميلة على اليوتيوب، الله يكتب لك التوفيق فيها، و متشوقة لكل ما ستقدمه هناك. بانتظار مقالاتك دائما، و ممتنة لك كثيرًا🤍