كيف أنظّف ذهني من التعفن الدماغي؟

كيف نُصبح مثقفين: سلسلة متكاملة لاستعادة التركيز، فهم الوقت، وبناء الذات المثقفة (الجزء الأول)

بالرغم من أننا نعيش في زمنٍ تتوفر فيه أدوات التعلُّم والثقافة بكبسة زر، إلا أننا لازلنا من أكثر الأمم معاناةً من التشتت، وقلة التركيز، والانغماس في مشاكل تُعيق العقل عن ممارسة مهماته الأسمى الا وهي الفهم، والتفكير، والنمو. إعلم ياعزيزي أننا كنا قد ناقشنا في المقال السابق، الموسوم بـ"كََيْفَ نُُصّبِحُ مُثَقَفِينْ"، أن الإنسان كثيرًا ما يقف عقبةً في طريقه نحو التعلُّم الحقيقي، والثقافة الراسخة، وأن ثمّة عوائق نفسية، وعادات ذهنية، وظروف بيئية، وعادات مكتسبة إرتقت إلى ان تصبح عادات جبرية وبدأت تُشكل جدارًا بين الإنسان وبين الوعي الذي ينشده.

وكان ذلك المقال بمثابة تمهيد لسلسلة مقالات أطلقنا عليها اسم: "كيف". وفي هذا المقال، نتابع الحديث عن العقبات التي تحول بين الإنسان وبين الصورة التي يطمح أن يكون عليها إنسانًا مثقفًا، واعيًا، ثابتًا في زمن تزداد سرعته يوماً بعد يوم، قادرًا على الفرز، والتفكير، والاختيار وسط كثرة الضجيج المعرفي المتزايد الذي نشهده. ونُسلط الضوء على سُبل تجاوز تلك العقبات من خلال خطوات عملية واقعية قابلة للتطبيق.

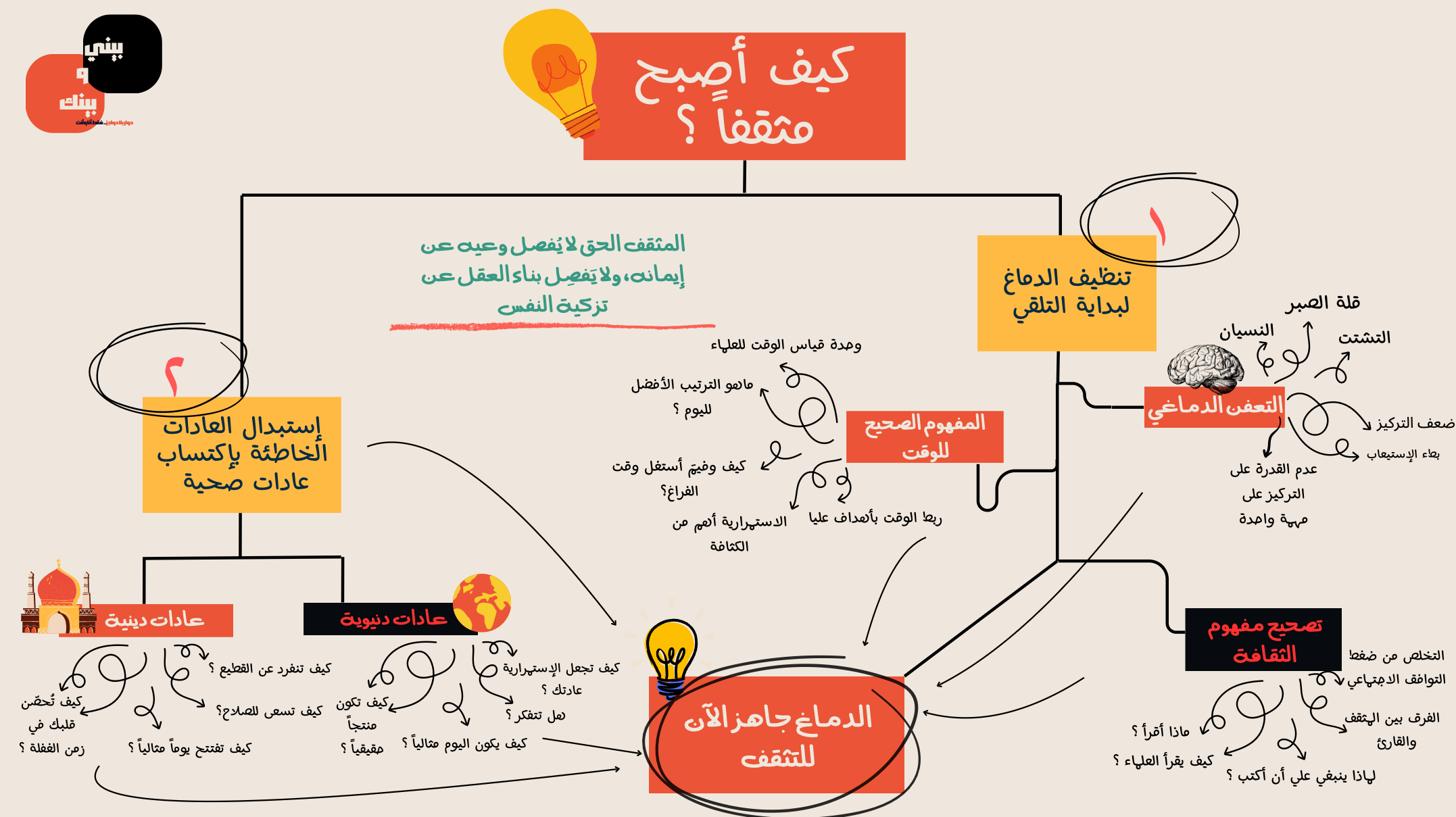

لكن، وقبل أن نخوض في التفاصيل، إسمح لي يا عزيزي إن أضع بين يديك ملامح هذه السلسلة من المقالات، التي تبدأ بسؤالٍ يبدو بسيطًا في ظاهره، لكنها ما تلبث أن تقودنا إلى أعمق نقطة في داخلنا: حيث يُعاد تشكيل الذات من جديد. فغايتنا لا تقف عند حدود الثقافة كمظهر، أو المعرفة كرصيد، بل تتجاوز ذلك إلى ما هو أسمى و أنبل، أن يُصبح الإنسان إنسانًا، بكل ما تحمله الكلمة من وعي، ونُبل، وعمق. وفيما يلي خريطتنا الذهنية التي توضح الطريق بإيجاز، بالطبع يمكنك مشاركتها مع من تُحب:

"كيف نصبح مثقفين؟" وهو المقال التمهيدي الذي استعرضنا فيه مفهوم الثقافة والعوائق التي تحُول دونها.

"كيف أنظّف ذهني من التعفن الدماغي؟" وهو مقالنا الحالي الذي نستعرض فيه (تنظيف الدماغ لبداية التلقّي) نناقش فيه أشكال وأعراض "التعفن الدماغي" مثل التشتت، قلة الصبر، ضعف التركيز، وكيفية التخلص منها.

"كيف يُقاس الوقت؟" (المفهوم الصحيح للوقت كما عرفه الإسلام والعلماء) نناقش فيه ترتيب الأولويات، جدولة اليوم، ما الذي ينبغي أن يدرج في يومنا، فهم قيمة اللحظة، وربط الوقت بالأهداف طويلة المدى.

"كيف أصحح مفهومي عن الثقافة؟" (التعامل مع الضغط النفسي، وَهْم المثقف، الفرق بين المعرفة والثقافة) المقال الذي يضبط البوصلة: ما الثقافة؟ ولماذا نريد أن نصبح مثقفين؟ كيف نقرأ؟ ماذا نقرأ من الأساس؟ ولماذا نكتب؟ والكثير من المواضيع.

هنا تبدأ المرحلة المفصلية، الدماغ بات الآن مستعدًا للتثقف. وقد آن الأوان للانتقال من التراكمات السابقة إلى البناء الجديد. ما ينبغي علينا فعله في هذه المرحلة هو تفكيك العادات القديمة التي تسببت في كل ما ناقشناه من مشاكل، كالشتت، وضعف التركيز، والتسويف، ثم استبدالها بعادات صحية ومدروسة، لا تُغيّر تفاصيل يومك فقط، بل تُعيد تشكيل العقل، والسلوك، والوعي بمرور الوقت، من يومٍ يتغير، إلى أسبوعٍ يتنظّم، إلى شهرٍ يثمر، حتى تتكوّن ملامح شخصية مثقفٍ حقيقيّ من الداخل، ليس مظهرٍ فقط.

ومن ثم المقال الذي نختم به هذه السلسلة، حيث نراجع فيه ما بنيناه ونضع خريطة وعي تليق بإنسان هذا العصر، إذا أراد أن يكون إنسانًا حقًا، يحمل المقال عنوانًا مستلهمًا من جوهر الوجود: "وتحسبُ أنك جرمٌ صغير، وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ" وتحت هذا العنوان نضع عنوانًا فرعيًا “كيف نصنع عاداتنا قبل أن تصنعنا” وهو ليس خاتمة، بل يمكن إعتباره كبداية لمرحلة جديدة. فمن أيقن أن في داخله "العالم الأكبر"، لا يعود يطلب الثقافة من الخارج، بل يُصبح هو بذاته مشروعًا مثقفًا يمشي على الأرض، وفيه نناقش عددًا من المحاور المفصلية، منها:

كيف تُشكّل العادة هوية الإنسان دون أن يشعر؟

هل نحن من نختار عاداتنا فعلًا أم نرثها؟

كيف يمكن للعادات الصغيرة أن تغيّر المسار الكامل للفرد؟

ما العلاقة بين الإيمان، والعقل، والعادة في صناعة الذات؟

الإنتقال من مرحلة "محاولة التغيير" إلى "العيش بعادة جديدة"؟

كيف أبدأ يومي؟ (بعادات دنيوية ودينية: صباحي المثقف، كيف أستثمر طاقتي؟) هنا، نتحدث عن فتح اليوم بنيةٍ واضحة، وعن أولويات الصباح، وعادات "الانطلاق" التي تحدد نبرة اليوم كاملًا. والتي بدورها تؤدي إلى جزئية الإرتقاء بالنفس، (بعادات دينية ودنيوية مثل السعي للصلاح، التفرد عن القطيع، نتحدث فيها عن العادات التي تُزكّي النفس، وتُنقي القلب، وتمنحك تميّزًا أخلاقيًا وفكريًا يجعلك تقف وحدك، بثبات، في وجه تيارات الزائفة.

والآن، وبعد أن رسمنا معًا خارطة طريقنا، دعنا نُبحر في أعماق هذا المقال، لنكشف معًا عن جوهر المشكلة التي نسميها "التعفّن الدماغي"، ذلك الفساد الخفي الذي يلبس ثوب الجاذبية، فيخدع الوعي ويجعل العقل هشًا، رغم فيضان المعلومات، ومرتبكًا وسط بحر الخيارات المتعددة.

إعلم، يا عزيزي، أن أفقر الناس في يومنا هذا، لو قورن بمن عاشوا في الأزمنة الماضية، لعُدّ من أبناء الطبقة المتوسطة، بل وربما من المترفين والطبقة المخملية. ومع ذلك، فإن التقدّم المادي لم يورثنا طمأنينةً، بل زاد منسوب الكآبة والضياع. فالسؤال الذي يُفرض علينا فرضًا، لماذا؟ لماذا، على الرغم من قلة موارد القدماء، وندرة المعرفة المتاحة لهم، وبدائيتهم في وسائل العيش، كانوا أكثر صلابةً وأقل شكوى؟ لماذا لم تنتشر بينهم حالات اليأس والانهيار النفسي كما نراها اليوم تتفشى بين الناس كعدوى؟

نعم، الأغلبية اليوم يشعرون أن هذا العالم باهت، مجوّف، لا يُطعم الروح ولا يروي القلب. نملك المال، نملك الوسائل، نملك الوصول إلى كل شيء تقريبًا، ومع ذلك، نحيا في فراغٍ مرعب، وكأن التقدّم أرهقنا مع أنه من المفترض أن ينهض بنا. وما زلت أتساءل، هل كانت تلك البساطة وقودًا لمعنى الحياة سابقاً؟ هل افتقدنا العلاقة العضوية بين الإنسان والطبيعة ؟ هل خسرنا الطريق فعلاً حين قررنا أن نركض بدل أن نسير على مهلٍ، أن نستهلك بدل أن نعيش، أن نعرف كل شيء لكن لا نفهم شيئًا البتة؟

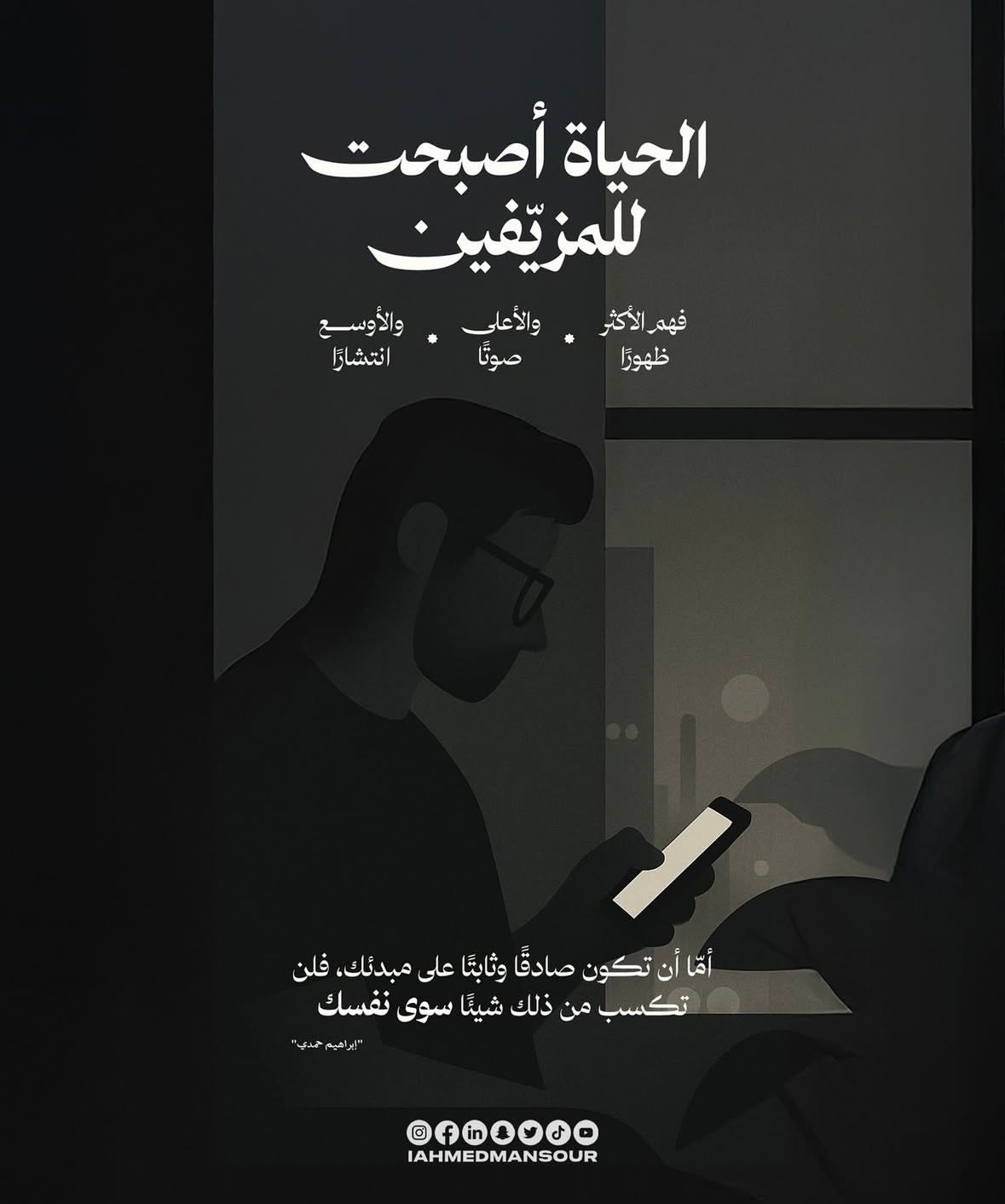

الجواب يا عزيزي، يكمن في الحداثة نفسها، التي جاءت بوعودٍ كثيرة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى دوامة. ففي هذا العصر صار الشتت حالة سائدة، وهي نتيجة طبيعية بالمناسبة لعرض جانبي للحداثة. أصبحنا لا نعاني من نقص في المعرفة، بل من فائضٍ خانقٍ منها، حتى باتت تغمرنا من كل مكان، لا نملك حياله زورقَ وعيٍ يقودنا إلى برّ الفهم. كل نافذة رقمية صارت مثل الصورة المشروخة تعكس عالمًا منمقًا، فتغريك بالمقارنة، وتطعن رضاك طعنة جوهرية في عمق العقل، وما اقصده ياعزيزي هو ان المحتوى الرقمي يزرع فينا مفاهيم كثيرة حتى نألف عليها فتصبح صورة نمطية في ادمغتنا. ترى غيرك يسافر، ينجز، يتعلّم، يحب، يحقّق ذاته بينما تقف أنت على الرصيف، تتساءل، لماذا أنا لست كذلك ؟ فتبدأ الشروع في رحلتك ولكن ليس نحو النضج، بل نحو الاستنزاف، إستنزاف نفسك قبل أي شيء.

وهنا، تبدأ الكارثة، يُزرع فيك الرغبة أن تكون مثاليًا في كل شيء، والأهم من ذلك في وقتٍ قياسي، دون فسحة للخطأ أو السقوط، فيتحوّل الضغط إلى شعورٍ بالعجز، والعجز إلى حزن، والحزن إلى اكتئاب مقنّع خلف ابتسامات رقمية مصفوفة. ويجعلك تُقلب المقاطع القصيرة، وتُقلب، وتُقلب، حتى تفقد الإحساس بالزمن. تمرّ الصور والمقاطع والأفكار كالشلال، وكلما غُصت أعمق، ظننت أنك تزداد وعيًا، بينما الحقيقة أنك تنزلق بهدوء تام نحو تآكل داخلي لا يُرى بالعين المجرّدة.

إسمح لي أن افاجئك ياعزيزي بأن أُخبرك أن حتى المحتوى القصير المفيد الذي تظنه تغذية فكرية لك، في كثير من الأحيان، ليس إلا تسميمًا بطيئًا. تُقدَّم لك الآراء مغلّفة كالهدايا، بعبارات رنّانة، وألوان جذابة، وكأنها من قلبٍ مُحبّ، لكنها تُدخل إلى ذهنك أسلوباً جديداً في التعامل مع العالم. والكارثة الأكبر يا عزيزي، تكمن في الخوارزميات التي لا تكتفي بتتبعك، بل تعيد برمجة دماغك ليصبح مستهلكًا لا يكلّ ولا يملّ. تغذّيه بما تحب، ثم بما يشبه ما تحب، ثم بما يُقارب ما يُشبه ما تحب، حتى تُفقدك القدرة على التمييز بين رغبتك الحقيقية وما تم زرعه فيك دون وعي من الأساس. الخوارزميات لا تهتم بما يُفيدك، بل بما يُبقيك حاضرًا، مستمرًا، مهووسًا.

تراقب كل نقرة، كل وقفة، كل إعادة مشاهدة، ثم تصنع لك واقعًا مُفصّلاً على مقاس هواجسك، شهواتك، ونقاط ضعفك. فتصبح سجين دائرة مغلقة، تشاهد لأنك مهتم، ثم تهتم لأنك شاهدت، ثم تُعيد الكرة حتى تتيبّس قدرتك على التفكير الحر.

إسمح لي يا عزيزي أن أطرح عليك سؤالًا، لا أبتغي منه الإجابة ، بل لتدع الفكرة تستقر في ذهنك وتتفكّر فيها مليًا. لو قلت لك إنني سأهديك "هامستر" صغيرًا، يدور في قفصه على تلك العجلة الدوّارة، ولففت لك هذه الهدية بأجمل غلاف، ثم قلت لك "كل ما أطلبه منك أن تجلس وتشاهده وهو يركض لمدة خمس عشرة دقيقة فقط."

فهل ستفعل؟

هل ستجلس تراقب ذلك الدوران الرتيب بلا هدف؟

هل ستكمل المشاهدة دون أن تتململ أو تشعر بالضيق؟

أنا لم أطلب منك ساعة، ولا نصف يوم، فقط خمس عشرة دقيقة. ومع ذلك، على الأرجح ستجد نفسك تفكّر،

ما هذا الهراء؟ لماذا أضيع وقتي على شيء لا جديد فيه؟ نفس المشهد يتكرر، نفس الحركات، لا بداية ولا نهاية، فقط حركة بلا معنى.

وهنا مربط الفرس.

ما تراه سخيفًا حين يكون في قفص، هو تمامًا ما تفعله حين تتنقّل بين المقاطع بلا جدوى. كل فيديو يدور في نفس الدائرة إثارة لحظية، لا تغني ولا تسمن من فكر، تستهلكك دون أن تضيف إليك شيئًا. والذي في القفص ليس هامستر بل هو في الحقيقة أدمغتنا ياعزيزي. بل وحتى الإثارة اللحظية الطبيعية يا عزيزي، لها أثرٌ يبقى، يُحرّك فيك شيئًا ويترك بصمة في الذاكرة. هاك مثلًا وجبتك المفضّلة، حين تأكلها، تستنفر حواسك كلّها التذوق، والشم، وحتى اللمس والنظر. وقد تمرّ عليك سنوات، ومع ذلك تتذكّر تمامًا ذلك اليوم، المذاق، الجو، وربما من كان معك بالرغم من انها كلها لحظة عابرة، لكنها حقيقية، كاملة، ذات أثر. لكن قُل لي، هل المحتوى القصير يفعل ذلك؟ هل بعد خمس دقائق من إغلاق الهاتف، تتذكّر ما شاهدت ولو مقطعاً واحداً؟ هل شعرت فعلًا بشيءٍ يلامس أعماقك؟ أم أنه عود دماغك على النسيان المستمر ؟

لذلك، في حقيقة الأمر أنت لا تُشاهد شيئًا مفيدًا بل تُراقب "هامستر رقمي" يدور، وتدور معه دون أن تشعر.

لكن الفرق؟ أن الهامستر لا يشتكي ولا يُرجى منه شيء، بينما أنت تخرج من الجلسة أكثر تعبًا، أقل تركيزًا، مشوش الذهن، قابلاً للنسيان أكثر فأكثر، ضائعًا بين ما كنت عليه وما صِرت. فهل رأيت الآن كيف نستهلك أنفسنا باسم الترفيه؟ كيف ندور على عجلة صنعتها لنا الخوارزميات، بينما نُقنع أنفسنا أننا أحرار؟

أراهنك يا عزيزي، أن حتى من إخترع المحتوى القصير نفسه لا يجلس ليُشاهد ما اخترعه كما يفعل المتلقّي. ولو فعَل، لما استطاع أن يُنتجه بهذا الشكل المُتسارع، المُتكرّر، المُفرغ من أي عمق. لأنه في الحقيقة، من يُدرك الأثر النفسي لهذا السيل السريع من المشاهد، لن يرضى أن يكون جزءًا من هذه العجلة التي تطحن العقول وتُلهي الأرواح. ففي نهاية المطاف، هو كطعامٍ بلا نكهة، يُملأ به الجوف دون أن يغذّي، و كَسَفَرٍ دون وجهة، تُنفق فيه الوقت ولكنك لا تصل أبداً بل تتوه أكثر.

هذا ياعزيزي ما أُطلِقَ عليه "التعفن الدماغي او الذهني إن صح القول"، وما نحن بحاجة إليه، في زمن الاندفاع هذا، هو أن نُعيد تذوّق الحياة بما تمنحه لنا من أثرٍ وبما يجب علينا فعله، حتى لو كان لحظيًّا ولكن شرط أن يكون حقيقيًا. تتعدّد المفاهيم والتعريفات لما يمكن تسميته بـ "التعفّن الدماغي"، لكني أميل إلى وصفٍ أكثر اتساعًا، أكثر فضفاضية، لأنه لا ينحصر فقط في المقاطع القصيرة كما قد يقول الجميع، وهذه، ربما، المفاجأة.

إسمح لي أن اشاركك ياعزيزي مفهومي عن التعفن الدماغي كما أراه وهو في جوهره، كلّ ما يعتاد عليه العقل فيُصيبه بالخمول، ويُعطّل وظائفه الأساسية على المثال وليس الحصر التفكير، التحليل، التذكّر، ولو للحظات معدودة.

إحذر أن تراه سُباتًا تامًا، بل على العكس تماماً، هو انحدارٌ تدريجي، يُرى ويُلاحظ في جلوسك الطويل أمام المحتوى المتكرر، في ردودك السطحية التي لم تعد تمرّ بعقلك أولًا، في فقدانك للدهشة، وللأسئلة، وللروابط بين الأشياء.

لماذا سمي بالعفن؟ لأنه لا يظهر فجأة، بل يبدأ كنقطة صغيرة لا تُرى، ثم ما تلبث أن تتمدّد وتلتهم الداخل دون أن تغيّر شكل السطح. وهنا تكمن خطورته، أنك لا تراه قادمًا، ولا تشعر بحدوثه، حتى يأتي يوم وتكتشف أنك لم تعد تفكر كما كنت، هذا إن إكتشفت ! أن ذاكرتك تضعف، وتركيزك يتبخر، وأنك صرت تستهلك أكثر مما تُنتج تسمع كثيرًا وتفهم قليلًا،بل حتى حين تتخذ قرارًا لحظيًّا بالاستماع إلى إذاعة رقمية، أو ما يُعرف اليوم بـ "البودكاست"، تظنّ أنك تقوم بشيء مفيد، تُرضي به ضميرك وتوهم نفسك أنك تطوّر من ذاتك. لكن الحقيقة؟

عيناك تحدّقان في الشاشة، وأذناك تلتقطان الصوت بينما دماغك شاردٌ في عالمٍ آخر تمامًا. شرودٌ لا يُشبه التأمّل، بل تشتّت متكرر، تارة تفكّر في الرسائل غير المقروءة، وتارة في تغريدة أزعجتك، وأحيانًا تنسى حتى أنك تستمع لشيء.

وهنا ياعزيزي، نكتشف شكلًا جديدًا من الاستهلاك الذهني الكاذب، تُمارس فعل "الاستماع" دون أن تسمع، وتُمارس فعل "المشاهدة" دون أن ترى، فتُخدَع بأنك حاضر بينما حضورك مجرّد ظل. او كما يُقال بالعامية "حضورك كعدمه". وهذا، يا عزيزي، أخطر أنواع التعفّن الدماغي، أن يشتغل كل شيء فيك إلا العقل.

أن تبدو نشطًا، بينما داخلك في سبات. أن تستهلك محتوى عميقًا، وأنت تسبح على سطحه دون أن تبلّل ذهنك. ولأننا أصبحنا نعيش في ثقافة الاستماع العابر و"الاطّلاع السريع"، او حتى "مُلخص" لكل شيء

فقد بتنا نرتدي المعرفة كإكسسوار، نذكر أسماء الكتب التي لم نقرأها، ونقتبس من الحلقات التي لم نفهمها،

ونتباهى بما استهلكناه، لا بما أثّر فينا فعلاً.

فضلاً عن الأعراض التي ذكرناها لما يمكن تسميته بـ"التعفّن الدماغي"، من التشتت، وضعف التركيز، وبطء الاستيعاب، وتزايد النسيان، وانطفاء الدهشة، وفقدان القدرة على الاستمتاع باللحظة، يبرز عرضٌ أخطر وأكثر خبثًا، العجز عن التركيز على مهمة واحدة فقط. الأمر يا عزيزي، أشبه تمامًا بتلك الصفحات أو التطبيقات التي تعمل في خلفية الجهاز؛ لا تراها، لكنك تشعر بثقلها على الهاتف. تسحبها واحدةً تلو الأخرى لتغلقها، لأنك تستخدمها فعليًا، بل لأنها تستهلك من البطارية وتُبطئ الأداء دون فائدة. وهكذا العقل في زمننا مفتوح على مئة فكرة، منشغل بمئات التفاصيل، منشطر بين ألف نافذة لم تُغلق. تبدو "هادئًا" ياعزيزي من الخارج، لكن في داخلك تدور محركات لا تهدأ، رسائل لم تُردّ عليها، مقاطع لم تُكملها، أفكار عالقة، صور، مقارنات، توقّعات، وإشعارات تنتظرك لتقتحم وعيك من جديد. نحيا بعقول تعمل دومًا في الخلفية، تستنزف طاقتنا، وتستهلك صفاءنا، وتمنعنا من التركيز الحقيقي، حتى ولو كنا جالسين أمام مهمة واحدة فقط.

نحن نريد أن نقرأ ألف كتاب، وأن نخوض في ألف عنوان؛ كل مجال يغرينا، وكل موضوع يشدّنا، فنفتح هذا ونشتري ذاك، ونحمّل العشرات من القوائم والمراجع والملخصات، وفي النهاية؟ لا نكمل كتابًا واحدًا. لماذا؟

لأن المهام تكاثرت فوق قدرتنا، والرغبات تفرّعت أكثر مما تحتمله طاقتنا. فتبعثر تركيزنا، وتحوّل الشغف بالمعرفة إلى عبءٍ من التشتت. العقل يا عزيزي، لا يزدهر بكثرة النوافذ المفتوحة، بل بالتركيز على واحدة فقط حتى تكتمل. وما يحدث فينا هو أننا نحاول أن نكون موسوعيين في وقتٍ نكاد لا نملك فيه خمس دقائق من التركيز المستمر. نغترّ بتعدد الخيارات، ونظن أن كثرتها قوة، بينما هي في الحقيقة نوعٌ جديد من العجز، عجز عن البدء، وعجز عن الاستمرار، وعجز عن الإنجاز.

أعلمُ جيدًا، يا عزيزي، أنك تتساءل الآن، ما هي أشكال "التعفّن الدماغي"؟ أو بصيغة أوضح، ما الذي يفعله الإنسان دون أن ينتبه فيسقط في قفص هذا التآكل البطيء؟ ما هي تلك العادات أو الأنماط التي، إن لم يُحكم السيطرة عليها، تتحوّل من سلوك لحظي وعابر إلى فخٍ دائم ينهك العقل ويُفقده صفاءه ووظائفة الفطرية؟

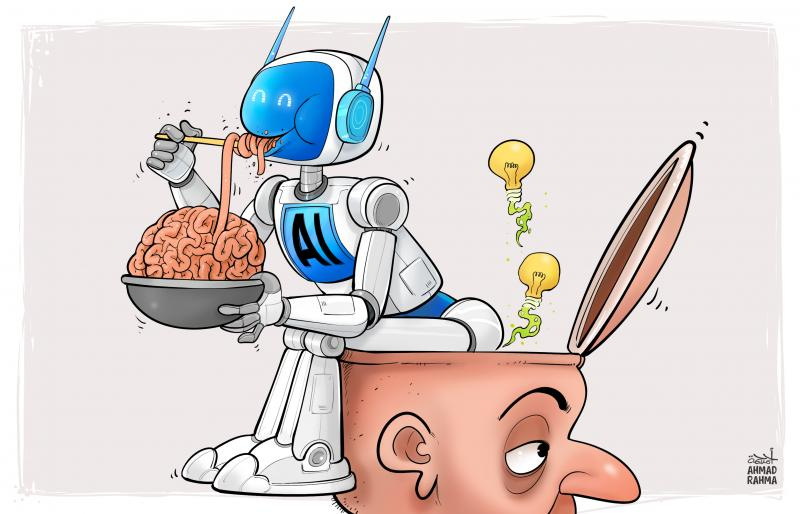

اسمح لي أن أقولها لك بصراحة، ودون مجاملة، التعفّن الدماغي لا يبدأ من الكوارث الكبرى كما تظن، بل من التفاصيل الصغيرة التي نمرّ بها مرور الكرام ونقول في أنفسنا: "لا بأس، لن تضر." لكنها تضر، وببطءٍ ماكر. قد تراني أُبالغ بعض الشيء، أعلمُ هذا ولكني لا أفعل، دعني أضرب لك مثالًا شائعًا، يفعله الكثيرون اليوم، وأرجو منك، يا عزيزي، أن تنتبه له وتحاول تقليله قدر المستطاع، بل أن تمنعه تمامًا ما استطعت، الاستخدام المفرط بل أحيانًا الغريب لأدوات الذكاء الاصطناعي.

أنا لا أُهاجم التقنية، ولا أُشكّك في فائدتها، بل أُحذّرك من الاعتماد الكلي عليها حتى في أبسط المهام التي يفترض أن تقوم بها أنت. أن تسأل الذكاء الاصطناعي عن كل شيء، وتطلب منه أن يفكر نيابة عنك، ويكتب بدلاً منك، ويختار ويحلل ويتأمل وأنت تُراقب فقط، والحقيقة أن حتى كثيرًا من التعليقات التي نراها اليوم ليست سوى ردود آلية صُنعت بواسطة الذكاء الصناعي، لماذا يحدث هذا؟ لن يهاجمك أو ينتقدك اي أحد إذا كان تعليقك عاديًا، غير مميز، لا يثير جدلًا أو إثارة. فالخوف من الرفض أو النقد يدفع البعض إلى الاكتفاء بالتكرار الآلي، والتعليقات الجافة التي لا تعبّر عن رأي حقيقي، ولا تُشعل نقاشًا. التعليق الحقيقي، ولو كان بسيطًا، يحمل بصمة صاحبه، له نكهة فكرية، وروح إنسانية.

إعلم، يا عزيزي، أن كل قفزة يحققها الذكاء الاصطناعي ليست إلا خطوة إلى الوراء للذكاء البشري، لأن هذا التقدّم قائم كليًا على تغذيتك أنت، على أفكارك، ومجهودك، وإبداعك. إنه وهم التقدّم الذي يخفي خلفه فقدانًا تدريجيًا لروح الإنسان التي تميّزه عن الآلة. فكلما جنحت لتُسلّم زمام التفكير له، كلما أضعفت في نفسك القدرة على الابتكار والتأمل والاستقلالية الذهنية. فإياك أن تمنح هذا الذكاء الاصطناعي أكثر من حقّه، إياك أن تتركه يتحكّم في طرق تفكيرك وأساليبك، وإياك أن تنسخ أو تعيد إنتاج ما يقدّمه دون أن تضيف إليه بصمتك الخاصة. أنا أحذرك، تحذير المحب، لا تدع نفسك تُصبح آلةً بلا وعي، ولا تُفوّت على ذاتك فرصة أن تتألّق، أن تُبدع، أن تُفكّر، أن تحلم. فهذا ليس استثمارًا ذكيًا، بل إلغاء تدريجي لدورك كمفكّر ومبدع وإنسان فاعل.

أرجو ألا تختلط عليك الأمور يا عزيزي، فأنا لا أقول لك "لا تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي"، بل أقول لك استخدمها أنت، ولا تدعها تستخدمك. وجّهها كما تريد، لا تجعلها هي من يوجّهك. لا تسلّم لها دفّة عقلك، ولا تفتح لها صدرك ولا أسرارك، فهي ليست صديقًا، ولا حبيبًا، ولا مستشارًا حكيمًا، إنها مجرد أداة، ولا ينبغي للأداة أن تُفكر عنك أو تُشكّلك. اجعل منها معينًا عند الحاجة القصوى، لا بديلًا عند الكسل، ولا ملاذًا عند التردد. استعن بها في حدود، واضبط استخدامها بعقلك. لأنك إن بدأت تترك لها مهمة التفكير، والكتابة، والتأمل، وصياغة مشاعرك، فسيفقد عقلك لياقته، ويبهت وعيك، ويغيب صوتك الخاص. واعلم، يا رفيق العقل، أن من يجعل من الآلة موجهًا لفكره، سيستيقظ يومًا ليجد أن أفكاره لم تعد أفكاره، وأنه لم يعد يعرف من هو، ولا ماذا يريد، بل صار مجرد انعكاس لما زُرع داخله، لا ما اختاره بنفسه. فاحفظ على عقلك هيبته، وعلى فكرك استقلاله، واستعن بالأدوات بوعي، بدلاً من الرغبة في الهروب من الجهد. فالذكاء الحقيقي يبدأ من أن تظل أنت القائد، لا المقاد.

وشكلٌ آخر من أشكال "التعفّن الدماغي" الذي يمرُّ على كثيرين دون أن يلحظوه، ما أحب أن أُسميه بـ "متلازمة الحفظ اللانهائي Save". وهي ببساطة أن تقع على مقطع، أو مقال، أو حتى محتوى معرفي من أي نوع، فلا تقرأه ولا تتفاعل معه، بل تحفظه فقط لتعود إليه لاحقًا. ولكن هذا "لاحقًا" هو في معظم الأحوال وهمٌ، يتنكر في هيئة اهتمام معرفي، بينما هو في الحقيقة شكلٌ مستتر من أشكال التعطيل العقلي. إذ يُخدّر هذه الوظائف الذهنية الجوهرية مثل التركيز، الحضور، والاطّلاع الفعلي. والخطير في هذه المتلازمة أنها لا تُصنّف تحت التسويف الصريح، بل تظهر وكأنها تنظيمٌ معرفي أو حرصٌ على الاستزادة، بينما هي تكديسٌ زائفٌ يراكم دون أن يفعّل. تُقنع نفسك بأنك تمتلك المعرفة لأنك جمّعت مصادرها، بينما أنت في الحقيقة تكدّس أدوات لم تستخدمها قط.

ومع الوقت، يتحوّل هذا الفعل إلى عادة، تحفظ آلاف المقالات، وتحمل على جهازك مئات الكتب، وتشترك في كل دورة تدريبية تجدها أمامك، وكل هذا لأنك "قد تحتاجها لاحقًا". لكن لاحقًا لا يأتي، لأنه في وعيك أصبح صندوق الأمان فيخطر على ذهنك "أوه لا بأس، لقد خزّنتها. أستطيع الرجوع إليها في أي وقت."

وتلك الطمأنينة المزيّفة هي السمّ الذي يُسكّن العقل، ويجعله يرضى بالاكتفاء بالاحتمال بدلاً من الفعل المباشر او حتى في المستقبل القريب. إنها حالة أشبه ما يكون بـ أن تملأ بيتك بأدوات النجارة دون أن تصنع بها شيئًا، وتظل تُحدّث نفسك أنك "مستعد"، بينما الوقت يمضي، والخشب يتعفّن. والمفارقة أن هذا الشكل من التعفّن المعرفي، يُلبس نفسه ثوب الباحث، بينما هو في حقيقته المرة تراكم بلا تَحوُّل، وحفظ بلا حياة، وتأجيل مستمر يُقوّض أعصابك دون أن تدري.

فإن لم تنتبه له، ستستيقظ يومًا لتجد أنك تملك كل شيء إلا أن تستخدمه.

لذلك يا عزيزي، يمكننا القول إن من أبرز ملامح التعفّن الدماغي في هذا العصر هو ليس الانغماس المفرط في المحتوى القصير فقط، كالمقاطع المتتابعة التي لا تكاد تكتمل حتى تبدأ أخرى، فلا تترك للعقل فرصة للتفكير ولا للنفس مساحة لرؤية المعنى. ولكن يزداد الأمر سوءًا حين يُضاف إلى ذلك الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي كمفكّر بديل، كأنك تُودِع عقلك في خزنة إلكترونية وتكتفي بالجلوس على الهامش، تستهلك بدلاً من أن تُنتج، وتعيد تدوير ما يُقدَّم لك دون أن تسأل نفسك: "أين أنا من كل هذا؟" ويضاف اليه ايضاً متلازمة الحفظ اللانهائي التتي من شأنها تدريب عقلك على التسويف المستمر.

نصل الآن يا عزيزي، إلى الشق الأهم وهو طرق العلاج. وأرجوك أن تسمح لي أن أكون صريحًا معك منذ البداية؛ ما سأشاركه لم أقرأه في كتاب ولا التقطته من مقاطع مسجلة، بل هو خلاصة تجربة شخصية عشتها بكل تفاصيلها، ثم نقلتها لعائلتي وأصدقائي، والنتيجة؟ بلا مبالغة، جميعهم اليوم تقريبًا حذفوا كل تطبيقات التواصل الاجتماعي من هواتفهم، وهذا هو السبب الرئيسي وراء غيابنا عن تلك المنصات لفترات طويلة.

أنشأت حسابي على منصة "إكس" مؤخرًا فقط لمتابعة بعض أساتذتي السابقين وإنجازاتهم العلمية، ولم أحمّل تطبيق "تيك توك" يومًا، ولا أستخدم "سناب شات" إطلاقًا، أما "فيسبوك" فأدخله فقط للمكالمات مع أصدقائي في الخارج، و"إنستغرام" لا يحتوي على أي منشورات تخصني، وأتصفحه بين الحين والآخر لنفس الغرض وهو التواصل مع اصدقائي في الخارج. لا أقول لك هذا لأدعوك لتقليدي، فربما يكون ما فعلته صوابًا وربما فيه شيء من المغالاة، لكن ما أستطيع أن أؤكده لك بصدق هو أنك إذا أردت أن تتخلّص من "التعفّن الدماغي" فعليك أن تعيد ضبط علاقتك بهذه التطبيقات، لا تحرم نفسك منها، بل أن تُخضعها لسيطرتك أنت. لا تجعلها هي من توجهك، ولا تسمح لها أن تستنزفك. استخدمها كأداة عند الحاجة، ليس كرفيق دائم يحيا معك. إن سيطرتك على وعيك تبدأ من هذه النقطة، وأعدك أن التغيير لا يحتاج معجزة، بل قرارًا صغيرًا في البداية. وفيما يلي سأقترح عليك طرق العلاج المُجربة:

أولًا يا عزيزي، إذا أردنا القضاء على "التعفّن الدماغي"، فعلينا أن نفهم آلية عمله، لأن فهم طريقة التفعيل هو أول خطوة نحو إيقافه. لقد أشرنا سابقًا إلى أن لهذا التعفّن سمات مفضّلة يتغذى عليها أبرزها رفع مستوى الدوبامين اللحظي، أي ذلك الاندفاع القصير نحو الشعور السريع بالمتعة، والذي غالبًا ما يتحقّق من خلال "مطاوعة النفس فيما تهوى" دون تفكير أو مقاومة. أما السمة الثانية، فهي ضعف الصبر والنفور من أي شيء يتطلّب وقتًا أو تركيزًا، سواء كان فكرة طويلة، أو كتابًا، أو حوارًا عميقًا، أو حتى مجرد لحظة تفكُر. هذان العاملان معًا، السعي وراء المتعة السريعة، وفقدان الصبر، يشكّلان الوقود الحقيقي لهذا التآكل في الدماغ. وبالتالي، فإن الحل لا يكمن فقط في المنع أو الامتناع، بل في الاستبدال الصحيح وهو أن تُعيد برمجة نفسك على بدائل تُشبعك وتُشبع دماغك، وتُعيد تشكيل ذوقك العقلي من جديد.

فإن كنت ممن يتابعون المحتوى القصير مثل المقاطع السريعة التي لا تتجاوز ثوانٍ، فلا أقول لك "اقطعها فورًا"، بل ابدأ باستبدالها شيئًا فشيئًا بمقاطع أطول بقليل، ثم بمحاضرات قصيرة، ثم بمحتوى معرفي ممتع. وهكذا، تعيد تدريب دماغك على الصبر، والتركيز، وتذوّق المعنى، بدلاً من مجرد الجري وراء الإثارة اللحظية.

قد تقول يا عزيزي، إن المقاطع الطويلة كثيرة، وإن المحتوى المفيد موجود بكثرة، لكنك لا تعرف من أين تبدأ ولا ماذا تختار وأنا لا ألومك على ذلك. بالفعل، المحتوى الجاد والمفيد غالبًا ما يكون طويلاً، ومجرّد التفكير في متابعته قد يشعر الإنسان بالثقل أو الملل. فمثلاً، إن كنت من محبّي الأدب العربي، فابدأ بمقطع ممتع يتناول نشأة الشعر العربي، أو تطور القصيدة من العصر الجاهلي إلى العباسي، أو حتى مواقف طريفة من مجالس الأدباء، شيء يلامسك، ويُحفّز فضولك، ويمنحك متعة معرفية في الوقت نفسه. وإن كنت تهتم بالتاريخ الإسلامي، فاختر محتوى يدمج بين الشعر وبدايات العصور الإسلامية؛ صدقني، هذه الموضوعات شيّقة جدًا حين تُقدَّم بروح راوية لا بأسلوب محاضر.

وإن كنت لا تُحب القراءة كثيرًا، أو لم تقرأ سوى كتاب واحد فقط من قبل، ككتاب ماجدولين للمنفلوطي أو غيره من الكتب الرائجة، فابدأ من هناك، شاهد تحليلًا أدبيًا للكتاب، استمع لنقاش يدور حول شخصياته وأفكاره، دع تجربتك الأولى تُثمر. الفكرة ليست أن تقفز مباشرة إلى أعقد الموضوعات، بل أن تخلق علاقة جديدة مع المعرفة، مبنية على المتعة قبل الجهد، وعلى الفضول قبل الواجب. ما نريده هو إثارة فضولك فقط، والفضول يجعلك تتسائل والسؤال هو طريق العلم. وحين تبدأ بما تحب، ستندهش كيف يتحوّل المحتوى الطويل من عبء إلى رحلة ممتعة. رحلة تُعيد فيها تدريب ذاكرتك، توسيع أفقك، والأهم، استعادة ملكية وعيك من بين أيدي المحتوى القصير، الذي سرق منك أكثر مما أعطاك. و اسمح لي أن أُبسطها لك أكثر:

ابدأ بما يُمتعك، بما يلامس اهتماماتك أولًا، لا بما يُملى عليك من قوائم "الأفضل والمفيد".

لاحظ يا عزيزي، أن هدفنا الأسمى من هذه الرحلة ليس مجرد ترك عادة أو استبدال محتوى، بل أن نصل في نهاية الطريق إلى عقل جديد، عقلٍ أكثر انفتاحًا، أشد وعيًا، قادر على استقبال المعلومة وتحليلها، عقل يُعيد تشكيلك ليجعلك إنسانًا مثقفًا بحق، ليس مجرد مستهلك لما يُلقى أمامه. لكن دعني أكون واقعيًا معك، إن أجبرت نفسك على الإقلاع الفوري عن العادات الذهنية التي أدمنتها، فغالبًا ما ستنتكس سريعًا وتعود إليها. ليس لأنك ضعيف، بل لأن النفس تحتاج إلى تدرّج، وهو أفضل من أن تصدمها، إن لاحظت معي فحتى بداية التعفن كان تدريجياً لك لذلك تعودت عليه.

لهذا، فالبداية لا يجب أن تكون مثالية بل ذكية. لا مانع في المرحلة الأولى من أن تتابع محتوى تافهًا من حيث المعنى بشرط أن يكون طويلًا نسبيًا. لماذا؟ لأن الطول في ذاته يُدرّب عقلك على الصبر والتركيز، ولو بشكل غير مباشر. هدفنا في المرحلة الحالية هو تدريب الدماغ على المحتوى الطويل للتخلص من التعفن ليس الثقافة ولا التعلم، ومع الوقت، ستبدأ تملّ من التفاهة ذات المحتوى الفارغ، وتحنّ إلى شيء أعمق، فيه فائدة، وفيه طاقة فكرية تغذيك بدل أن تستهلك وقتك. والأفضل بطبيعة الحال أن تبدأ منذ البداية بمحتوى مفيد وممتع معًا، شيء خفيف لكنه يُثريك، يُشعل فضولك دون أن يُرهقك، وهذا هو الجوهر، أن تعتاد على المفيد كما كنت تعتاد سابقًا على التافه، حتى يصبح هو الخيار التلقائي الذي تشتاق إليه.

لنعد صياغة ما قلناه بصيغة افضل ياعزيزي كي لا تتراكم عليك الأمور، أمامك طريقان، ولك أن تختار منهما ما يناسبك حسب قدرتك النفسية ومزاجك العقلي، جميع الطريقان نهايتهما رِبح وفائدة بإذن الله.

الطريق الأول، أن تبدأ بمحتوى يشدّ انتباهك حتى لو لم يُضف شيئًا حقيقيًا إلى عقلك، مثل مقاطع الأكل، أو الألعاب الإلكترونية، أو أي محتوى ترفيهي لا يحمل قيمة معرفية واضحة. هذا لا بأس به في البداية، بشرطٍ واحد: أن يكون المحتوى طويلًا نسبيًا، لا من نوع المقاطع القصيرة السريعة. فقط بهذا الشرط نبدأ بإعادة تدريب الدماغ على الصبر والتركيز، ومع الوقت، وهذا ما أعدك به، ستبدأ بالملل من هذا النوع، ستشعر أنه مكرّر، سطحي، بلا روح، وهنا تبدأ نفسك تلقائيًا بالبحث عن محتوى أفضل، أكثر فائدة، يثير عقلك فعلاً.

أما الطريق الثاني، فهو لمن أراد أن يبدأ من القمة، أن تختار منذ البداية محتوى مفيدًا وطويلًا يناسب اهتماماتك، سواء كان علميًا، أدبيًا، تاريخيًا أو حتى تحليليًا لكتاب تحبه.

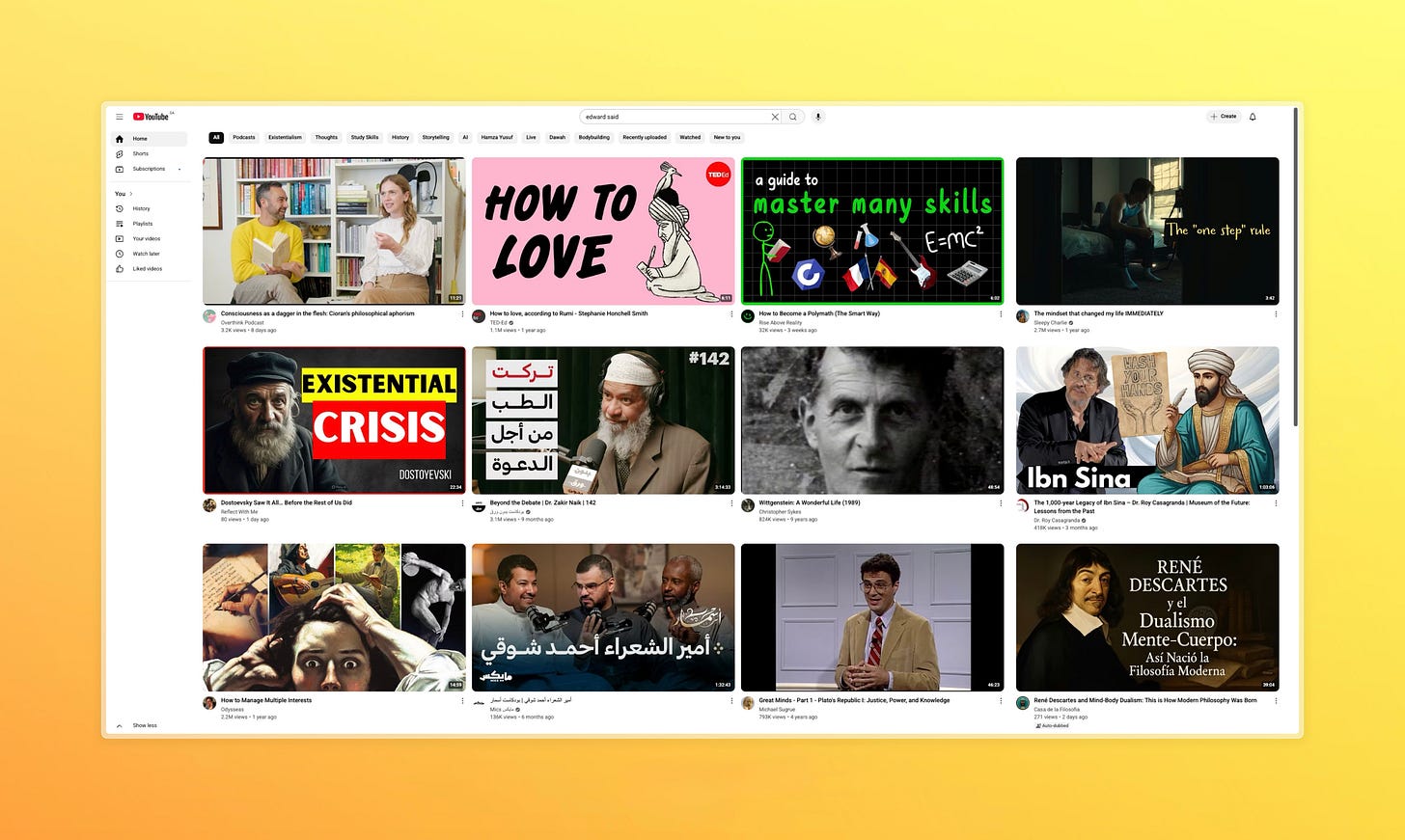

وهنا دعني أقدّم لك طريقة ثمينة لطالما رأيتها الأذكى، وهي في نظري مفتاح فعّال لتجنّب الانزلاق المتكرر نحو المحتوى الفارغ، طريقة بسيطة لكنها تحدث فرقًا حقيقيًا. كما تعلم ياعزيزي، أغلب المقاطع الطويلة والمثرية تجدها على منصة واحدة وهي اليوتيوب، وهي بدورها كسائر المنصات، تُدار بخوارزميات دقيقة تُغذّي المستخدم بما يتماشى مع اهتماماته وما يُشبه مشاهداته السابقة.

فلنفرض مثلاً أنك مهتم بالأدب، التاريخ، الفلسفة، والمحتوى الديني، ولكنك أيضًا تميل أحيانًا لمحتوى المأكولات أو الكوميديا الارتجالية أو مقاطع لا تضيف لك شيئًا ذا قيمة. هذه تركيبة شائعة، والخلط بينها هو ما يجعل الخوارزميات تُربكك دائمًا وتضعك في حلقة مشتتة من الترفيه والمعرفة.

نصيحتي هنا يا عزيزي، هي أن تُنشئ حسابًا ثانيًا على يوتيوب. نعم، اجعل حسابك الحالي هو "العام" أو "الشخصي"، يشمل كل ما تشاهده على اختلافه، أما الحساب الجديد فاجعله "حسابك العقلي"، إن صح التعبير. ابدأ أول مشاهدة فيه بمقطع ذو قيمة حقيقية، كفيديو عن نظرية في علم النفس أو وثائقي عن نشأة الفلسفة الأفلاطونية. ثم بعده، شاهد مقطعًا آخر له صلة بواحد من اهتماماتك العميقة الأخرى، تاريخ الأندلس، تطور الشعر الجاهلي، أو تحليل كتاب مؤثر في حياتك. ستلاحظ شيئًا مدهشًا بعد يوم أو يومين فقط: الخوارزميات ستبدأ بترشيح محتوى معرفي فقط، محتوى عميق، متصل بما تحب وتطمح إليه فقط.

لن ترى تلك السخافات التي تقفز فجأة لتشتتك، ولن تُحاط بسيل من المقاطع السطحية التي تأخذ منك وقتك وتركيزك دون مقابل. وبهذا، كلما أردت أن تغذّي عقلك، تفتح ذلك الحساب الخاص، وإن رغبت بمشاهدة أي شيء خفيف أو ترفيهي، فارجع لحسابك الشخصي. بهذه الطريقة، أنت لا تحرم نفسك من الترفيه، ولا تدّعي الزهد في كل شيء، لكنك أيضًا لا تسمح بأن تختلط عليك الطرق، ولا تترك خوارزميات المنصة تقرر عنك ماذا تشاهد. باختصار، أنت من يوجه البوصلة، ليست الشاشة ولا الخاورزميات.

هاك بعض المحتوى الذي يظهرلي في كل مرة أدخل فيها اليوتيوب:

لقد أنهينا المرحلة الأولى يا عزيزي، وهي تعويد الدماغ على المحتوى الطويل، وكسر ذلك الإدمان المَرِن للمقاطع السريعة والمشتتات اللحظية. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي الأهم في رحلتنا، التخلّص من المخلّفات العميقة التي تركها "التعفن الدماغي" في وعينا، وأبرزها: النسيان، التشتت، ضعف التركيز، وبطء الاستيعاب.

ولنبدأ من أول هذه الأعراض: النسيان.

لكي نتخلص من النسيان، لا بد أولًا أن نفهم كيف أصابنا؟ ما الذي فعله بنا هذا النمط السريع والسطحي من استهلاك المعلومات حتى أصبحنا ننسى بسرعة؟ أو لنطرح السؤال بشكل أوضح، ما العلاقة بين التعفن الدماغي والنسيان؟

العلاقة، يا صديقي، عميقة ومباشرة. التعفن الدماغي لا يُضعف ذاكرتك لأنك مشغول فقط، بل لأنه يدرّب عقلك، دون أن تشعر، على نمطٍ سطحي من المعالجة السريعة، حيث لا حاجة للتأمل أو التثبيت أو حتى الاحتفاظ بالمعلومة. هاك مثلًا تصفحك للمحتوى القصير، أنت تعرف مسبقًا أن ما تشاهده ليس مهمًا بما يكفي لتتذكره، بل هو للترفيه اللحظي، فترفع يدك عن مسؤولية الحفظ تلقائيًا. وهنا مكمن الخطر، حين يتعوّد العقل على استهلاك المحتوى دون نية للفهم أو الاستيعاب، يُصبح غير قادر على حفظ حتى ما هو مهم لاحقًا.

المحتوى القصير، يا عزيزي، يشبه الشرارة؛ تلمع فجأة وتختفي. تفتح مقطعًا، تغلقه، تنتقل لآخر، ثم لثالث ورابع، وكل ذلك دون أن تمنح نفسك لحظة واحدة للربط، أو التحليل، أو حتى التساؤل، او الحفظ، فينشأ معك تشتت وعدم تركيز ونسيان. لأن الذاكرة الحقيقية لا تعمل بهذه الطريقة؛ فهي لا تحفظ إلا ما تُعطيه من وقتك، مما يلامس وجدانك أو يثير فيك تفكيرًا أعمق. وحتى في الحالات التي يبدو فيها أن الذاكرة خانتك، فإن عقلك الباطن يظل يتذكر فقط بطرق لا تدركها أنت بسهولة.

سأروي لك الآن مثالًا واقعيًا سيجعلك تُدرك مدى عمق هذه العلاقة:

قرأتُ ذات يوم في أحد المراجع الكبرى في علم النفس قصة حالة فريدة لامرأة فقدت تمامًا حاسة الشم.

جميع الفحوصات الطبية، سواء للجيوب الأنفية أو الدماغ، كانت سليمة تمامًا، دون أي خلل عضوي يبرر ما تعانيه. فوجّهها الأطباء إلى التحليل النفسي بحثًا عن سبب نفسي غير مرئي. وفي كل الأحوال هي لا تتذكر اي حادثة حصلت لها منذ طفولتها مما جعل المعالج النفسي يلجأ للتنويم المغناطيسي، وعند تنويمها مغناطيسيًا، اكتشف المعالج النفسي أن هذه المرأة فقدت حاسة الشم حين شمّت رائحة طبخ والدتها، التي توفيت أمام عينيها في المطبخ وهي طفلة. رائحة الأكل كانت آنذاك مشحونة بمشاعر قوية، لدرجة أنها ارتبطت في دماغها بالصدمة، وظلت تلك اللحظة حبيسة اللاوعي. بالرغم من أنها لا تتذكّر الحدث أبدًا، لكن دماغها يتذكّره جيدًا، ويحمله كندبة مخفية تحت السطح.

ما المغزى؟

أن الدماغ لا ينسى ما يُسجَّل بشكل مؤثر او عميق، ولا يحتفظ بما يُمرّر بسطحية. فإذا أردت لذاكرتك أن تعود، فعليك أن تُعيد تدريبها على التركيز، على التفاعل، على الإنصات. وإن أردت أن تُقاوم التعفن الدماغي، فعليك أن تُعيد برمجة عقلك ليعيش مع المعلومة، بدلاً من أن يمرّ بها كمن يمر على أرصفة متسخة بعجلة لا تترك أثرًا. فكلما زادت السرعة، قلّ العمق، وكلما قلّ العمق، ضاعت الذاكرة. فلا تتفاجأ إن نسيت أسماء أشخاص، أو أفكار كتب قرأتها للتو، أو حتى لماذا فتحت الهاتف قبل لحظات! فغالبية الناس اليوم يفتحون الهاتف ويغلقونه بدون معرفة لماذا فتحوه من الأساس.

لعلاج النسيان الناتج عن التعفّن الدماغي، يا عزيزي، فإن من أنجع الوسائل التي جرّبتها بنفسي وأوصي بها بقوة هما، التكرار الواعي، والتدوين الذكي.

كل مقطع مفيد تشاهده، لا تكتفِ بمرة واحدة. اجعل له على الأقل مشاهدتين، ولكن ليست مشاهدتين عبثيتين. في المرة الأولى، شاهد بعين الذي سيُمتحن بعد إنتهاء المقطع في كل نقطة تم ذكرها في المقطع، لا تبدأ بالتدوين فالتدوين سيفقدك كثيراً من المعلومات بينما أنت تدون لذلك لا تكتب شيئًا. فقط ركّز، وادخل إلى عمق المقطع، واستعد لأن تُسأل: ما النقاط التي طُرحت؟ هل فهمت حقًا ما قيل؟ هذه المرحلة الأولى هدفها ترسيخ المعلومة، دون تشويش القلم أو إغراء التلخيص.

ثم، في المشاهدة الثانية، ستفاجأ بكمية التفاصيل التي لم تنتبه لها في المرة الأولى. الآن وقد أصبح لديك سياق عام، ستبدأ الروابط في التشكل، وستكون أكثر انتباهًا للنقاط الدقيقة. وهنا تبدأ الفائدة الحقيقية.

بعد الانتهاء من المشاهدة الثانية، ابدأ التدوين. وهنا أيضًا، لدي لك نصيحة ذهبية:

إن كنت تستخدم التدوين الورقي، فخصّص دفترًا مستقلًا لهذا النوع من التعلّم المرئي. في أعلى كل صفحة، دوّن عنوان المقطع وتاريخه، ثم استخرج أهم الأفكار التي ناقشها المحاضر، لا تُفرغ المقطع حرفيًا، بل استخرج ما يستحق أن يبقى في ذاكرتك. فأنت لا تسعى للتوثيق، بل لصناعة ذاكرة، لن يطلع على مدونتك أحد سواك، فلا داعي للمثالية المفرطة. والأهم من ذلك: اجعل تدوينك حيًا. لا تكن مجرد ناقل، بل مُتفاعل.

اكتب ملاحظاتك، أسئلتك، وربطك الشخصي بما قيل.

فلو قال المحاضر مثلًا إن شكسبير في مسرحية هاملت قدّم شخصية تعاني من صراع داخلي وجودي، لا تكتفِ بهذه المعلومة فقط. اسأل نفسك: هل مررت بشعور مشابه؟ هل ترى "هاملت" ضحية فلسفته أم ضحية مجتمعه؟ أكتب كل هذا في مدونتك، السؤال والإجابة والملاحظات. بهذه الطريقة، تحوّل التعلّم من حفظ إلى تفكير، ومن استهلاك إلى تفاعل.

أكرر لك يا عزيزي، أن هذا الجهد الذي تبذله الآن ليس إلا بداية الطريق، فلا تُثقل على نفسك وتظن أن كل مشاهدة مفيدة ستتطلب منك دومًا تكرارًا وتدوينًا وأسئلة وتحليلاً. لا، الأمر ليس كذلك. ما تفعله الآن هو مرحلة تدريبية، إعادة تأهيل لذاكرة أُنهكت، وتركيز تآكل بفعل السطحية والتشتت. ومثل أي عضلة ضعيفة، تحتاج فقط إلى القليل من الالتزام في البداية، لا إلى معجزة.

ومع مرور الوقت، ستُدهشك النتائج. ستلاحظ أنك تستوعب من أول مرة، وأن تركيزك لا يتبعثر بسهولة، وأنك بدأت تتذكر محتوى المقطع وتفاصيله الدقيقة حتى دون الحاجة إلى تدوين. ما كان في الأمس يحتاج إلى جهد، سيصبح غدًا عادة تلقائية. وساعتها، لن يكون العلم عبئًا، بل متعة، ولن يكون التعلّم تحديًا، بل طبيعة فيك

وقد وصلت حينها إلى أولى درجات الخلاص من آثار التعفن الدماغي، واستعدت سيطرتك على عقلك من جديد.

وبطبيعة الحال يا عزيزي، كلّما خفَّ النسيان الناتج عن التعفّن الدماغي، وازداد اعتمادك على المحتوى الطويل بدلاً من المقاطع السريعة المشتّتة، كلّما بدأ التشتت بالتلاشي تدريجيًا حتى يختفي تمامًا. فالعقل الذي يتغذّى على الفائدة لا يعود يرضى بالسطحية، ومع كل لحظة تركيز تمنحها للمحتوى الذي تتابعه، تُعيد بناء عضلات الاستيعاب لديك، ويبدأ بطء الفهم بالتراجع خطوةً بعد خطوة.

لكن لا تكتفي بالمشاهدة والتدوين فقط. الخطوة الأخيرة، وهي ما أختم به هذه المرحلة من العلاج، هي النقاش والمشاركة. المعرفة التي تبقى في رأسك وحدك، قد تتبخر، أما المعرفة التي تُنطقها وتناقشها وتستمع لردود الأفعال حولها، فهي تترسخ وتتجذر في عقلك ووعيك.

فمثلًا، إن شاهدت مقطعًا طويلًا عن الذكاء العاطفي، فلا تكتفِ بفهمه في صمت مطبق، بل ابحث عمّن تتحدث معه حول ما تعلّمته. قد يكون صديقًا، أو أحد أفراد العائلة، أو حتى أصدقاء رقميين من خلال خانة الدردشة للقناة هنا، إذ يمكنك أن تنشئ مجموعة صغيرة خاصة بك، تضم من هم مهتمّون بنفس المجال، تتبادلون فيها المعرفة، تلخّصون المقاطع، تُسجّلون الانطباعات، وتطرحون الأسئلة التي لم تُجب بعد. هذا النقاش لا يُثبّت المعلومة فقط، بل يجعلك ترى زاوية جديدة لما تعلمته سابقاً، ويُدخلك في الحالة الذهنية النشطة التي يحتاجها العقل ليبني روابط معرفية طويلة الأمد.بصيغة أخرى، المعرفة الحقيقية لا تكتمل إلا بالحوار.

ولا تنسَ يا عزيزي، أن من أهم خطوات التعافي من التعفّن الدماغي تقليل الاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. فكلما أسلمت له زمام فكرك، كلما تراخت عضلات عقلك، وضعُف صوتك الفطري، وانطفأت شرارة الفضول فيك. وهو كما ذكرنا سابقاً من أشكال التعفن الدماغي. لذلك، اجعل تعليقك في مواقع التواصل نابعًا من شخصيتك وهو أفضل من أن يكون نابع من خوارزمية، اكتب كما تفكّر، مهما كان تفكيرك أفضل مما يُقترَح عليك. دع كلماتك تُعبّر عنك، بدلاً من ان تكون عن برنامج يجمّل العبارات دون أن يشعر بمعناها من الأساس.

وتذكّر دائمًا، الذكاء الاصطناعي أداة و وسيلة للمساعدة ليس للتمثيل عنك، فإن صار هو مفكّرك، فمن الذي تبقّى لتفكر به؟ استفد منه كخادم، لا تستخدمه كمعلّم، وأبقه دومًا في مكانه الطبيعي: خارج رأسك. لأن العقل الذي يتوقف عن المحاولة، يتوقّف عن الحياة.

أما عن علاج “متلازمة الحفظ اللانهائى"، فليس معقّدًا كما قد يُخيَّل لك. بل هو يبدأ من إعادة تهذيب العقل على قاعدة بسيطة: إذا اضطررتَ لحفظ شيءٍ ما لتعود إليه لاحقًا، فالشرط الأول والأخير هو أن تلتزم بالاطلاع عليه بشكلٍ يومي، وتمنع نفسك من إضافة جديد قبل أن تُنهي القديم. إنها ليست مسألة إدارة وقت فقط كما تظن، بل تربية ذهنية، تقوم على تدريب العقل ألا يعتاد الهروب، وألا يخلط بين "جمع المعرفة" و"عيشها". فكل مرة تحفظ فيها شيئًا ولا تعود إليه، فأنت تُدرّب نفسك على تكديس بلا فعل، وتُرسّخ في ذهنك أن الفعل المؤجل لا بأس به، طالما أنك بنيّت نيةً حسنة. لكن العقل لا يفهم النيّات؛ العقل يتبرمج بالفعل.

فإما أن تُبرمجه على الإنجاز، ولو عبر خطوات صغيرة، وإما أن تُبرمجه على التأجيل، وتُرضيه بالكثرة الوهمية.

الأمر كله تدريب:

تدريب على الإنجاز، أو تدريب على التكديس. ولا تستخفّ بأيٍّ منهما، لأن ما يبدو "تفصيلاً صغيرًا" الآن،

قد يتحوّل لاحقًا إلى منهج حياة، وعادة عقل، وشخصية كاملة. فاختر أي عقلٍ تريد أن تبنيه:

ذلك الذي يُنهي ما بدأ، ولو قلّ، أم ذاك الذي يجمع، ويكدّس، ويخدع نفسه بأنه "يوماً ما" سيبدأ.

يا استاذ أشرف إستمتعت جدا بالمقال وبفضل الله ثم بفضل مقالاتك والحمد لله صرت الآن أقدر أقرأ نصوص طويلة أو كتب كاملة في ظرف قصير واستيعابي زاد وحبيت أشاركك هذا الشيء كنوع من الفرح لأنه بدأت أعمل على نصائحك ولقيت تغيير جميل جدا. وبالمناسبة حذفت مواقع التواصل الاجتماعي كلها وما أحكيلك عن الراحة النفسية اللي تغمرني الآن.

وإن تفضلت علي ممطن تعطيني المصادر اللي تقرأ منها لعلم النفس سواء إنجليزي أو عربي عشان مهتمة فيه وحابة أعرف عنه أكثر ربما في يوم ما أختص فيه.

الله يجزاك الجنة على نفعك للأمة ولك تحية من بلد المليون ونصف مليون شهيد، نتطلع للمزيد من الأعمال🤍🤍🤍

جميل جدًا يا أشرف ماشاءالله، مقال كلمة “عظيم” قليلة عليه و قليلة في حقك كمان. كل مقالاتك ملهمة، شكرًا انك بتكتب الحاجات اللي ليها تأثير حقيقي و اللي محتاجين نسمعها و نتغير بيها، و انا فعلياً بدأت أحس بتغير في نظرتي لحاجات كتير، و دا بفضلك و ممتنة جدًا لوجود كتاباتك و فكرك في وقت زي دا، فـ شكرًا على كل الجمال اللي بتقدمه. و دا حقيقي من أمتع و أحلى و أعمق المقالات اللي قريتها. بيخلي العقل يتنفس و بيخلي القارىء ياخد نفس كدا، و يكمل و يراجع نفسه بجد. و فعلا لما الواحد يبعد عن وسائل التواصل بيحس براحة رهيبة و عن تجربة، وبيندم على كل لحظة ضاعت في محتوى تافه. إزاي التكنولوجيا اللي المفروض تساعدنا بقت تسرق مننا أبسط النعم من التأمل، و الإستمتاع باللحظة؟ وكمان الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي هيقضي على العقل البديهي تماما و بيموت الإبداع و التفكير حتى في أبسط المواقف و هيعجز انه يلاقي حل ليها، و مع الوقت هنوصل لخمول إدراكي و نلاقي نفسنا بنتآكل في صمت. بجد كل نقطة في المقال كانت ضربة وعي. محتاجين نستعيد توازن العقل برسم بطيء لحياة متأنية، و نسأل نفسنا ايه اللي بيغذي روحنا و عقلنا بجد؟ شكرًا على الإفادة و العلاج الممتع الأكثر من رائع، رهيب يا أشرف ماشاءالله. و حتى اختيارك للصور دايمًا مميز و جميل! و تصميمك للخريطة راائعة. تسلم إيدك وقلبك و عقلك ووقتك ومجهودك على العظمة دي. استمر، فمثلك قليل في هذا الزمن، و وجودك ملهم و مهم جدًا❤️❤️