كيف يُقاس الوقت الصحيح؟

كيف نُصبح مثقفين: سلسلة متكاملة لاستعادة التركيز، فهم الوقت، وبناء الذات المثقفة (الجزء الثاني)

لطالما راودني الفضول عن كيفية استطاعة العلماء في العصور الماضية أن يلمّوا بشتى صنوف المعرفة في آنٍ واحد، إذ لم يكونوا أسرى لتخصصٍ واحد فقط، بل كانوا يُبحرون في الفلسفة، ويغوصون في الطب، ويُبدعون في الفلك، ويُحلّقون في الشعر واللغة، وكأن العقل آنذاك كان أكثر رحابة، أو لعل الهمّة كانت أعلى، والنفس أكثر شغفًا بطلب الحقيقة حيثما وُجدت.

أما اليوم، فالمشهد مغايرٌ تمامًا. لم أعد أتحدث عن عالِمٍ يُجيد علمين أو أكثر، بل أقول قلّما نجد من يستطيع الخوض في حديثين من مجالين مختلفين؛ كأن ينتقل من مناقشةٍ أدبية إلى رؤيةٍ اقتصادية، أو من تأملٍ في النفس الإنسانية إلى تحليلٍ في التكنولوجيا، دون أن يتعثر أو يلوذ بالصمت او حتى يتكلم بما لايعرفه. الأدهى من ذلك أن بعض الأساسيات التي يُفترض أن تكون من البديهيات في حياتنا اليومية باتت مغيَّبة عن وعي كثير من الناس. هاك مثلاً الذكاء العاطفي؛ فقد كان في الأزمنة الماضية يُعدّ من لوازم الفطنة وسداد الرأي، بل كان يُدرج ضمن ما يُعرف بـ"الفراسة"، تلك الملكة التي يُميز بها الإنسان طبائع الناس من ملامحهم وسلوكهم، فيقرأهم كما يقرأ كتاباً مفتوحاً وبغير سوء ظن وهنا يكمن الفن، وفي العصور الإسلامية، لم يكن الذكاء العاطفي يُعدّ ترفاً معرفياً، بل كان جزءاً من المنظومة الأخلاقية والاجتماعية، يُمارس بالفطرة ويُتداول ضمن التربية والسلوك، وفي ذلك الشأن رُوي عن سيدنا عمر بن الخطاب قوله: "لستُ بالخِبّ، ولا الخِبّ يخدعني"، وهي مقولة تُجسد قمة الوعي بالذات والآخر، وتُدلل على اتزان النفس، وقراءة المواقف والعقول التي امامك، وضبط الانفعال، وهي أركان من أركان الذكاء العاطفي.

والمعنى الضمني لمقولة سيدنا عمر بن الخطاب " أنا لا ألجأ إلى الخديعة في تعاملي مع الناس، فأنا نزيه وصريح، لكنني أيضًا لست ساذجًا أو غافلًا، بل إنني أُدرك الخدع وأتفاداها، وأقرأ ما بين السطور دون أن أفقد صفاء قلبي ودون سوء ظن، وهذا هو فن الذكاء العاطفي بمعناه الحقيقي، وهو أن تجمع بين طيبة القلب وحِدّة البصيرة. أما ما شاع اليوم، فهو خلطٌ بين الطيبة والسذاجة، حتى بات بعضهم يظن أن النُبل لا يكتمل إلا حين يكون صاحبه فريسة سهلة للخداع، وهذا قلبٌ للحقيقة ولنا مقال بمشيئة الله في هذا الشأن بالتفصيل.

وكأن التخصص رغم ضرورته قد تحول إلى قيد، من شأنه عَزَلنا عن بقية أبواب الفكر، بل وجعل من المعرفة الكليّة ترفًا نادرًا، لا يطيقه الذهن المُنهك بتفاصيل العصر، ولا تسمح به الوتيرة المتسارعة لحياتنا. والمصيبة الأعظم إن جاز التعبير أنّ كثيرًا من الناس اليوم يمضون سنوات طويلة في دراسة تخصصٍ واحد، ومع ذلك لا يحيطون به علمًا، ولا يُتقنونه حتى بعد التخرج والانخراط في وظائف تنتمي إليه مباشرة. وهذا في حقيقته غفلة كبيرة، كأنّ التعليم أصبح طقسًا شكليًا، بدلاً من كونه اكتشافًا لمعنى ما ندرسه، فتُحشى العقول بالمعلومات، دون أن تُمنح أدوات الفهم، أو يُغذى فيها فضول السؤال.

وهذه، في الحقيقة، ليست أزمة نخبةٍ قليلة أو أفرادٍ معدودين، بل لعلها صارت سمة الأغلبية. معظم الناس اليوم يسيرون في مساراتٍ تعليمية ومهنية ضيقة، لأن نظام الكون نفسه لا يشجّع على التوسّع، ولا يمنح الفرص للغوص في العمق أو التفرّع بحرية، ومع ذلك، فالأمر لا يدعو لليأس. لكل هذا علاج، بل وقد تبدأ من الفرد نفسه، ليس من المؤسسات. ولذلك، حين يستعيد الإنسان فضوله الحقيقي، ويكفّ عن التعامل مع المعرفة كواجب أو شهادة، ويتعامل معها كامتداد لفهمه لذاته والعالم، تبدأ التحولات الحقيقية الفعالة.

وربما كان السؤال الأهم، السؤال الذي تقع في جوابه مفاتيح هذه الأزمة برمتها، هل ضاقت العقول فعلًا، أم أن التشعبات هي التي اتسعت إلى حدٍّ أربكنا؟ وهل الموسوعية قد ضاعت من بين أيدينا قهرًا، أم أننا نحن من تنازلنا عنها، طوعًا أو كرهًا، ورضينا بأن نكون أبناء الاختصاص الواحد، والخط الفكري الواحد، والتصور الأوحد للحياة؟ على سبيل المثال، نحن اليوم أمام فيضان معرفي غير مسبوق، ملايين الكتب، وعناوين لا تُعدّ ولا تُحصى من المدونات الصوتية او ما يعرف بالتعريب "بودكاست" مثيرة، وملايين الفيديوهات التعليمية، ناهيك عن المقالات، والدورات، والمنصات الرقمية. وهذا ما سنناقشه في مقالنا الأخير في السلسلة بعنوان "وتحسبُ أنك جِرمٌ صغير، وفيك انطوى العالمُ الأكبرُ" والذي يناقش كيف ننتقي ما يجب علينا فعلاً قرائته ومعرفته بشكل عام.

فهل يعني هذا أن وفرة المصادر تُربك أذهاننا وتُشتت تركيزنا، فنلجأ إلى إلغائها أو الانسحاب منها تمامًا؟ "والسؤال الأهم هنا، لو توفرت كل هذه الوسائل المعرفية في العصور الإسلامية المبكرة وحتى الوسطى من كتب رقمية، وبودكاستات، وفيديوهات تعليمية هل كان أسلافنا سيستخدمونها كما نفعل نحن اليوم؟ أم أن نظرتهم للعلم وطريقتهم في التعلّم نفسه كانت ستقودهم إلى استخدام أكثر وعيًا واكثر حكمةً؟

إعلم يا عزيزي، أننا نعيش في أكثر العصور يُسرًا للوصول إلى أي معلومة. المعرفة اليوم لا تقبع في الكتب وحدها، ولا تحتاج إلى سفرٍ ولا أستاذٍ ملازم، بل هي على بُعد نقرة، تُفتح بها أبوابٌ من العلوم والفنون والفكر لم تكن يومًا بهذا القرب ولا هذا التيسير. ومع ذلك، نحن مترفون بشيئين جوهريين، وهما على غرابتهما سبب رئيس في عجزنا عن الإلمام، لا بمجالات متعددة فحسب، بل حتى بتخصصنا الأصلي الذي نُفترض أننا درسناه وأعددنا له السنين.

أما هذان الشيئان فهما: المفهوم الخاطئ للوقت، والمفهوم الوهمي للفراغ.

فالوقت كما نعيشه لم يعد يُرى ككنز يجب استثماره، بل صار أشبه بوعاءً يُملأ بما لا قيمة له. نتعامل معه كأنه ممتدّ بلا نهاية، نهدره في التصفح، ونغرقه في التفاصيل، ونؤجل فيه ما يجب أن يُنجز الآن. وأما الفراغ، فهو ليس فراغًا حقيقيًا كما نراه، بل هو اشد من ذلك، هو ليس اقل من امتلاءٌ بالضجيج، بالتشتت، بالانشغال الدائم بما لا يُثري. في الأساس أنت لا تعاني من الفراغ، انت تعاني من عدم ملء هذا الفراغ بما هو قيم، قد تتابع محتوى تعليمي، ولكن ليس لأنه تعليمي فقط فهذا يعني بالضرورة انه سينفعك! لذلك صار العقل مشغولًا دومًا بكثرة من الملهيات التي تستهلك ولا تُضيف. وكما تحدثنا بإيجاز في المقال السابق بعنوان "كيف نُصبح مثقفين"، بالإضافة الى الجزء الأول من السلسلة والتي تتحدث عن التعفن الدماغي وطرق علاجه، فإن هذا المقال يُعدّ الجزء الثاني من سلسلة "كيف"، وهو مخصص لتناول جانبين محوريّين يُهمل الحديث عنهما كثيرًا رغم تأثيرهما العميق في مسار التثقيف الذاتي وهو مفهوم الوقت الصحيح والفراغ.

فبين وهم الوقت وضياع الفراغ، تتبعثر فرص النمو العقلي والتراكم المعرفي، دون أن نشعر. ولذلك، فإن هذا الجزء ليس مجرد استكمال، بل نحسبه كتوسيع للرؤية، وتفكيك لعقبتين جوهريتين تقفان بين الإنسان وبين أن يكون قارئًا، باحثًا، مثقفًا حقًا، لا متلقيًا سلبيًا لمعلومة عابرة لحظية. واليوم، نُكمل خيط هذه الرحلة الفكرية، لنناقش أهمية "الوقت الصحيح" ليس كزمنٍ تقليدي فحسب، بل كمعيارٍ أكبر لتحديد متى نفعل الشيء، ولماذا في تلك اللحظة دون غيرها. فالوعي بالوقت هو بمثابة إعادة تشكيل للفكر، يُعيد ترتيب الأولويات، ويجعل الفرد يعيش أكثر مما يركض بل ويجعله ينتقِ ما يركض خلفه. سنتناول أثره على حياة الإنسان اليومية، الشهرية، وحتى على تكوين منظومته الفكرية، لأن من لا يُتقن توقيت قراراته، سيظل يخلط بين ما يجب فعله الآن وما كان يجب أن يُفعل منذ زمن.

بدايةً، يا عزيزي، أود أن أطرح عليك سؤالًا، ليس مقصدي منه الإجابة، بل لأضع بين يديك مفتاحًا للتفكّر كعادتنا سوياً، كيف كان يُحسب الوقت "الصحيح" عند ظهور الإسلام؟ بصيغة أخرى: كيف كان الصحابة أو السلف يرون الوقت؟ وبصيغة أصح، ما هي وحدة قياس الوقت من المنظور الإسلامي؟

إعلم ياعزيزي أن الوقت في الإسلام ليس مجرد حركة عقارب أو دورة شمس وقمر، بل كان يُقاس بشيء أرقّ وأدقّ: بالنَفَس. نعم، كل نَفَسٍ يخرج من صدر الإنسان كان يُعدّ وحدةً زمنية قائمة بذاتها، لها وزنها، وقدرها، ومحاسبتها. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا﴾ وقد فُسّرت هذه الآية، عند بعض السلف، تفسيرًا مدهشًا إذ قالوا: "آخر العَدّ خروج نَفَسِك." أي أنّ الله سبحانه وتعالى يعدّ عليك أنفاسك لا ساعاتك، ولا أيامك، بل هي لحظات لا نشعر بها، ولكنها تذهب من رصيدك الأبدي.

فالتصور الإسلامي للوقت لم يكن ميكانيكيًا، بل في كان في أكثره وجوديًا. والمقصد من هذا أن الوقت ليس مجرد حين من الدهر بل هو أمانة في رقابنا، وفرصة، ومحلّ اختبار. كل نَفَس تتنفسه هو لحظة تستطيع فيها أن تتوب، أو تطلب علمًا، أو تصل رحمًا، أو تكف أذى، أو تذكر الله. هذه مهمات أساسية لنا في هذه الحياة، لذلك، حين كان السلف يتحدثون عن الوقت، لم يتحدثوا عن "تنظيم المهام" بل عن نجاة النفس. وكانوا يقولون: "ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومٌ، ذهب بعضك." قال ابن القيم في كتابه “مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، "إن الأوقات تُعد بالأنفاس"، ومن مواعظ ابن الجوزي انه قال “العمر أنفاس تسير بل تطير “ ووصى ابن الجوزي ابنه قائلاً " "واعلم يا بُني أن الأيام تُبسط ساعات والساعات تبسط أنفاسًا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم، وانظر كل ساعة من ساعاتك بماذا تذهب، فلا تودعها إلا إلى أشرف ما يمكن، ولاتهمل نفسك، وعودها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه".

لذلك، كثيرٌ من العادات السيئة لا تولد صدفة، بل تنبت في تربة الفراغ، وتسقى من وقتٍ مهدر لا يُستثمر. ولهذا، كان من هدي الإسلام التربوي الحرص على ملء الفراغ بما ينفع، وتحذيرًا واضحًا من ترك النفس بلا شغل، لأن النفس إن لم تُشغل بالنفع، شغلت صاحبها بالباطل، وكل فراغ هو اساسه باطل، لأنه وقت فارغ لم ينفعك بأي شيء.

وقد يأخذنا هذا، يا عزيزي، إلى سؤال جوهري آخر: لماذا كان "النَفَس" هو وحدة القياس؟ لماذا لم تكن "الدقائق" حتى لو لم تكن معروفةً بمفهومها الزمني الحديث أو حتى الفترات الطبيعية لليوم كالشروق، والضحى، والزوال، والغروب؟

اسمح لي أن أجيبك يا عزيزي، بأن النَّفَس هو أدقّ ما يملكه الإنسان من الزمن، بل هو وحدته الوجودية الأصيلة، التي ترافقه في كل لحظة، وتشهد عليه دون أن يشعر أو ينتبه. لا يحتاج إلى ساعةٍ لتعدّه، ولا إلى جدولٍ لتذكّره، فهو حاضرٌ فيك، يهمس لك بأن العمر يمضي، وإن ظننت أنك ساكن. وما هو أكبر من ذلك أن اتخاذ النَفَس وحدةً للزمن يُنتج انضباطًا داخليًا صارمًا؛ لأنه يضيق الهوة بين اللحظة والعمل، بين النية والفعل. فحين تقيس حياتك بالشهيق والزفير، لا يبقى في ذهنك متّسع للتسويف. أما حين تُقاس الأمور بالدقائق والساعات، فإننا نميل ويتم تحفيزنا على التهاون، "سأفعل ذلك بعد قليل"، "غدًا أبدأ"، "الشهر القادم ألتزم"، وهكذا تتسرب الأيام من بين أيدينا كما يتسرب الماء من الأصابع.

تأمل فقط، كم كتابًا أجّلت قراءته؟ كم مرة نويت فعل شيء نافع، وقلت لنفسك: "لاحقًا، ليس الآن"؟ وكم "لاحقًا" تلك تحوّلت إلى أبدًا؟ لأن وحدة قياسك في ذهنك كانت فضفاضة "الوقت موجود"، "العمر طويل"، "الدقيقة لا تعني شيئًا"، حتى أدركت أو لم تدرك أن الوقت لا ينتظرك، بل يسحب من رصيدك لاشعورياً. لكن حين تعود إلى وحدة القياس الصحيحة الا وهي النَفَس، تدرك أن كل لحظة تصلح أن تكون لحظة بداية، وأن التأجيل لا يُناسب من يعرف أن عمره يُعد بأنفاسه، لا بتقاويمه. وهنا يكمن سرّ الصالحين والعقلاء والعلماء، لم يكونوا يملكون ساعات أكثر، بل كانوا أشد وعيًا بقيمة النَفَس الواحد فعملوا على إشغال أنفسهم بالعلم وبكل الطرق التي تنفع صاحبها.

أعلمُ جيداً أنه قد يتبادر إلى ذهنك يا عزيزي أن هذا الحديث عن "النَّفَس" ودقّته قد يبدو مثاليًّا أو حتى معقّدًا بلا مبرر. فقد تسأل مستغربًا: "ومن ذا الذي يحصي أنفاسه؟! ومن يقول: لقد أضعتُ نَفَسًا؟" وهذا سؤال مشروع، بل متوقع. لكن أسمح لي أن أشاركك رأيي المتواضع، في عصرنا الحالي، صارت أبسط الأمور أعقدها، وصار التفريط في الوقت والنية والمشاعر أمورًا عادية، بل مبررة أحيانًا بحجج الحداثة والضغوط اليومية.

ومع ذلك، أرجوك لا تغفل عن أن الإسلام في جوهره جاء ليزرع فينا الدقة، وليس العشوائية، والمثالية في السلوك في كافة الأمور. إنه دين يُؤسِّس الإنسان على مبدأ الإحسان: "أن تعبد الله كأنك تراه"، وهو إحسان يشمل أدق تفاصيل الحياة، لا الشعائر وحدها. سأضرب لك عدة أمثلة من الإسلام تدل على أن الدين الإسلامي بالفعل يسعى لترقية الإنسان الى الإنسان الذي يسعى للمثالية دائماً حتى وإن يقن أنها أمر مستحيل، على سبيل المثال، تأمل مثلًا هذا التوجيه النبوي الرقيق: نهى رسول الله ﷺ أن يطرق الرجل أهله ليلًا، فقال: "لا تَطرُقوا النساءَ ليلًا، ولا تَدخلوا عليهنّ بغتةً، يتخوّنهن أو يلتمس عثراتهن". أي أن النبي ﷺ نهى الزوج المسافر أن يفاجئ أهله بالدخول عليهم في ساعات الليل؛ لأن في ذلك سوء ظن، وتفتيشًا في ما لا يُنبغي، وكأن الزوج يتحسّس خيانةً أو يتلمّس زلّة لزوجته.

أرأيت هذا المستوى من مراعاة المشاعر؟! إن النبي ﷺ أراد أن يصون مشاعر الزوجة، ويحمي كرامة الزوج من الشك والريبة، وأن يبني علاقة تقوم على الثقة، بدلاً من الشك والغيرة القاتلة. وليس هذا المثال إلا غيضًا من فيض تلك المثالية العملية التي رسّخها الإسلام في تعاملاتنا. هاك مثلًا حق الجار: في أكثر من أربعين حديثًا نبويًّا، نُهي المسلم عن أذية جاره، حتى قال النبي ﷺ: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جارُه بوائقَه أي:شره”.

فأنت مهما بلغ تدينك، فإن أذيت جارك، فإيمانك ناقص، بل مهدد بالهلاك. هاك مثالاً اخر للرحمة بالأبناء: جاء الأقرع بن حابس للنبي ﷺ فرآه يقبّل الحسن، فقال الأقرع: "إن لي عشرة من الولد ما قبّلتُ أحدًا منهم". فرد عليه النبي ﷺ بحدة تربوية رائعة: "أوَ أملِكُ أن نزعَ اللهُ الرحمةَ من قلبك؟!" وفي موقف آخر، قال ﷺ: "مَن لا يَرحم لا يُرحم". أي انه ربط ﷺ تقبيل الأبناء برحمة القلب، هاك مثالاً آخر حتى في التخفيف على الناس في الصلاة: قال ﷺ: "إذا صلّى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. وإذا صلّى لنفسه فليطول ما شاء". كل هذه ليست تعاليم فقط، بل نماذج لنظام أخلاقي راقٍ بمعنى الكلمة تتحول فيه العبادة إلى رُقي إنساني، والالتزام إلى ذوق، مما يسهم في رُقي الإنسان لأن يصبح مثالياً.

لذلك يا عزيزي، حين أقول لك إن "النَفَس" ليس تفصيلاً تافهًا، فأنا أعني أن كل لحظة تَحيى فيها، هي أمانة. وليس المقصود أن تعيش مرعوبًا من كل دقيقة، بل أن تعيش واعيًا بقيمتها، وبأثرها، وبنيّتك فيها. ولهذا، أدعوك أن تستغل أوقاتك دائماً فيما ينفعها، وأعلم انك ان اطلت الحال على تضييع الوقت فأنت تتنبأ بمستقبلك في الواقع بل وترسمه بهذا الفراغ، واعلم أن التهاون في استغلال الوقت ليس مجرد عادة سيئة، بل هو فعل يومي يشكّل ملامح مستقبلك شيئًا فشيئًا. فحين تُطيل البقاء في دوائر التسويف والتشتيت، فإنك في الحقيقة تكتب سطورًا باهتة في كتاب عمرك، وتغلق على نفسك احتمالاتٍ كان يمكن لها أن تُزهر. الوقت لا يُعاتب، ولا يعود. وكل لحظة تفلت من بين يديك، تأخذ معها فرصة، وفكرة، وخطوة نحو ما كنت تستطيع أن تكونه. فاحرص على أن يكون لك في كل يوم معنى، وفي كل ساعة غاية، وفي كل نفس نية.

كل هذا يُمهّد بنا الطريق إلى الشقّ الثاني من هذا المقال، والذي يمكن تلخيصه في هذا السؤال الجوهري: إذا كنّا قد أدركنا أن مشكلتنا تبدأ من نظرتنا الخاطئة إلى الوقت، فما هو الدواء بعد هذا الوعي؟ ما السبيل العملي بعد أن عقدنا العزم على أن نملأ وقتنا بما ينفعنا؟ وكيف يبدو شكل "اليوم المثالي" الذي، إن نحن التزمنا به، أثمر فينا بركةً تمتد من الدنيا إلى الآخرة؟

أُقِدر لك سؤال ياعزيزي كما أقدر لك فضولك المعرفي، وسؤالك هذا ليس تنظيريًا، بل مصيري بحت. لأن القرار الذي اتُّخذ يحتاج إلى خُطّة، والخطة لا تُبنى على الأمنيات، بل على معايير واضحة، وتصرّف مدروس.

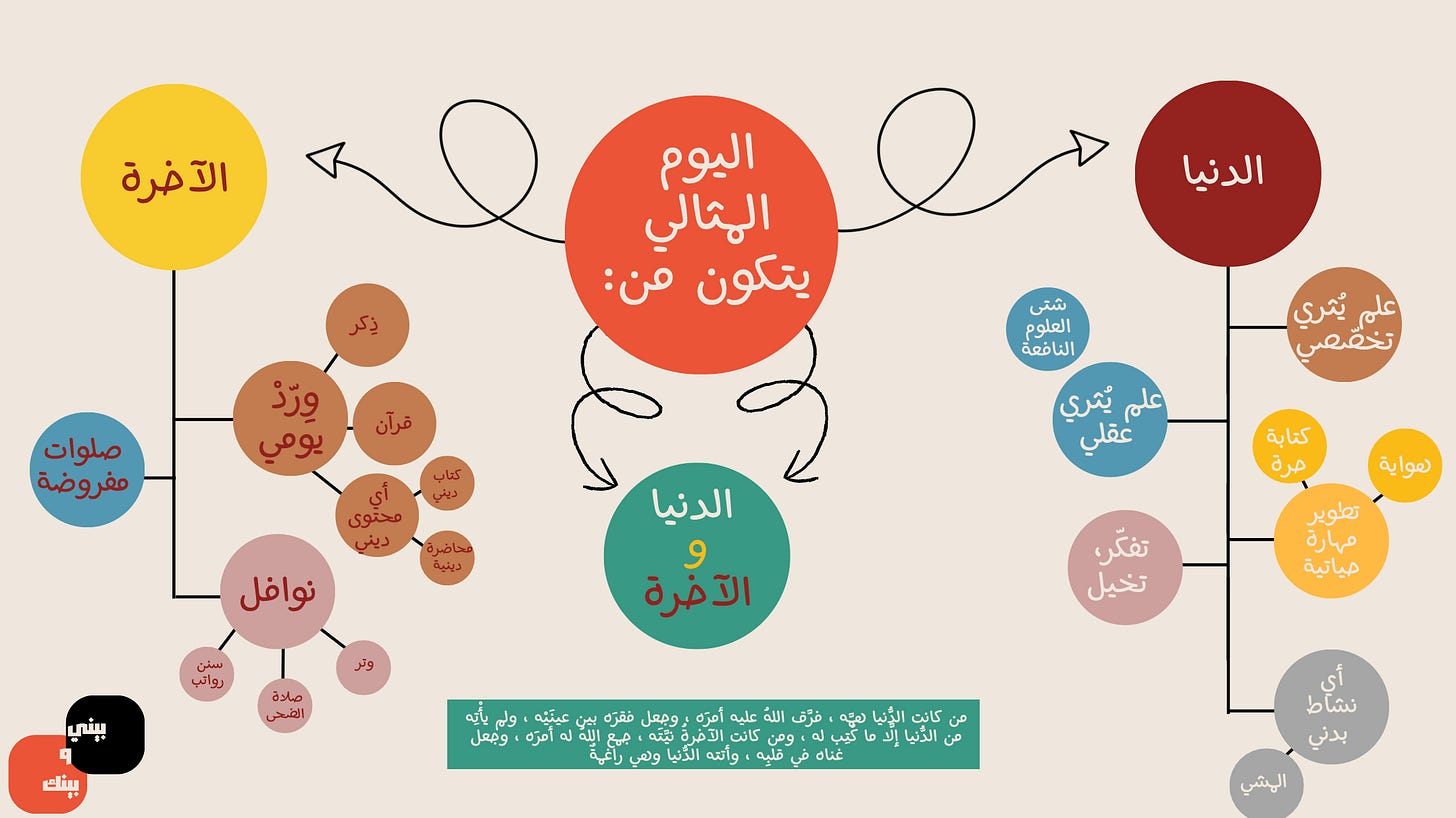

إسمح لي ان اوضح لك أمراً، اليوم المثالي ليس يومًا خاليًا من التعب كما يتصوره البعض، ولا محشوًا بالمهام الكثيرة كأنه سجنٌ زمنيّ، بل هو يوم فيه توازن، دنيوي وأخروي، ويُفتتح بذكر الله، ويُبنى على أولويات: ما ينفع قلبك، ثم عقلك، ثم جسدك، ثم مجتمعك. فيه وقتٌ للعلم، ووقتٌ للعمل، ووقتٌ للتفكر، ووقتٌ للراحة. لا يُستثنى فيه الجانب الروحي، ولا يُهمَل فيه الطموح الدنيوي. يومٌ يحكمه الترتيب أكثر من العشوائية.

وبناءً على ما أسلفنا ذكره، فإننا بحاجة ماسة إلى إعادة هندسة يومنا بطريقة متوازنة، تقوم على ثلاثة أركان متكاملة، ركن دنيوي، وركن أخروي، وركن ثالث يُثمر في كليهما معًا وهو على سبيل المثال الصدقة، فهي تجسيد حيّ لهذا التوازن الثلاثي، أثرها الأخروي واضح في الأجر العظيم، وكونها من أسباب مغفرة الذنوب، بل ووسيلةٌ لإطفاء غضب الرب. أما دنيويًا، فهي كما أخبر النبي ﷺ: "ما نقص مال عبدٍ من صدقة"، بل تُبارك في الرزق وتنمي المال، حتى لو بدا للعين المجردة أنها تنقصه. ثم هناك البُعد المجتمعي، فهي تسهم في تقليص الفقر، وسد حاجة المعوزين، بل وتُعد وقاية للمتصدّق نفسه من الوقوع مستقبلاً في دائرة الفقر، لأن من يَبذل يُبذل له، ومن يعطي اليوم يجد من يعينه غدًا.

لذلك، الحياة الرشيدة لا تقوم على الإفراط في جانبٍ دون الآخر، بل على التوازن بين ما يُصلح دنيانا ويُرضي ربنا. وهكذا، يصبح كل فعل يومي فرصة لبناء الإنسان في أبعاده الثلاثة: النافع له، والمقرّب لربه، والنافع لمجتمعه. وليس المطلوب أن نُقسّم الساعات، بل أن نُعدّل نية الفعل واتجاهه، فنحوّل العادي إلى عبادة، والدنيوي إلى وسيلة أخروية، والمجتمعي إلى امتداد للذات المؤمنة والواعية.

وفيما يلي عرض لخريطة ذهنية توضيحية لتقسيمة اليوم المثالي:

تهدف هذه الخريطة إلى تنظيم الوقت بما يوازن بين النمو المهني، والتغذية الفكرية، والراحة النفسية، والارتباط الروحي.

يمكننا شرح اليوم المثالي على أنه مبني على ركيزتين أساسيتين: جانب ينفعنا في دنيانا التي فيها معاشنا، وجانب ينفعنا في آخرتنا التي إليها معادنا. أما ما يمكن اعتباره جانبًا ثالثًا، فأحب أن أراه كمقياس أكثر من كونه قسمًا مستقلًا؛ إذ إن كل ما ينفعك في آخرتك، فهو ينفعك في دنياك أيضًا، ولو بدا في ظاهره غير ديني. فمثلاً، إذا قرأت كتابًا في العلاقات النفسية، قد يبدو للوهلة الأولى أنه محصور في النفع الدنيوي، لكن إن ساعدك هذا الكتاب على التعامل مع الناس بلطف، وضبط انفعالاتك، وفهم مشاعرك ومشاعر غيرك، فأنت بذلك تكتسب مهارات تعينك في الحياة، لكنها في ذات الوقت تُقرّبك إلى معاني أخلاقية كبرى كالمرؤة، والرفق، والإحسان، وهي سلوكيات لها وزن أخروي عظيم. اليوم المثالي إذن، هو بمثابة وعيٌ بكيفية توجيه نيتك وتوظيف وقتك بما يجعل من كل فعل يومي مهما بدا عاديًا وسيلةً للسمو في الدنيا، ووسيلةً للنجاة والفلاح في الآخرة.

إسمح لي أن أوضح الخريطة بشكل أدق أولًا يا عزيزي، ثم ننتقل بعدها إلى أمثلة دقيقة.

عِلمٌ يُثري تَخصُصي

لكي يُصبح الإنسان مثقفًا بحق وناجحًا في دنياه، لا يكفي أن يلمَّ إلمامًا سطحيًا بشتى المجالات، بل لا بد له، أولًا وقبل كل شيء، أن يتقن مجالًا واحدًا على الأقل، إتقانًا فعلياً يميّزه ويُحدث له فرقًا حقيقيًا. على سبيل المثال واقعنا المعاصر، الغالبية العظمى من الناس اليوم تلتحق بالجامعات وتتخصص في مجال محدد ولنقل إن هذا التخصص هو الطب البشري. لكي لا يبقى هذا التخصص مجرد شهادة مُعلقة على الجدار، يجب على الشخص أن يخصص وقتًا يوميًا للغوص في أعماق هذا المجال، أن يطالع أبحاثًا حديثة، يتعرف على أمراض لم يكن قد سمع بها من قبل، ويتتبع تطورات الطب من حيث الممارسة والمفاهيم. بمعنى آخر: أن يُثري معرفته في تخصصه الأساسي بعقل واستمرارية.

قد تسألني يا عزيزي كيف يمكن لتخصصي، الذي يبدو دنيويًا صرفًا، أن ينفعني في آخرتي؟

اسمح لي أن أجيبك بإجابة مبسطة، إن إتقانك لعملك هو في حد ذاته عبادة، ورفعة لك في الدنيا والآخرة. فقد قال النبي ﷺ: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه". وبناءً عليه، فإن حرصك على تطوير مهاراتك، وسعيك لإتقان تخصصك، لا يُكسبك فقط تميزًا مهنياً، بل أكثر وأسمى من ذلك، يمنحك أيضًا أجرًا أخروياً متى ما اقترن بالإخلاص والنية الطيبة. فبناء عادة يومية للترقي في مجالك هو استثمار مزدوج: يُثمر في معاشك، ويُثقل موازينك في معادك. بل يمكننا القول إن تخصصك أياً كان يمكن أن يتحول إلى طريق للعبادة إذا أحسنت النية فيه، وتعاملت معه كأمانة. فالطبيب، والمعلم، والمهندس، والمترجم، كلهم يمكن أن يكونوا على طريق رضا الله، ما داموا يؤدون أعمالهم بإحسان، وينفعون بها الناس، ويطلبون بها وجه الله، لا مجرد السمعة أو الدخل. فاجعل من عادتك اليومية في التعلّم والإتقان وسيلة للتميز ووسيلة للقرب.

قد تسألني يا عزيزي كم من الوقت مُقدّر لي لأُنجز كل هذا؟ هل يكفي يومي؟ هل سأملك طاقةً كافية لأوازن بين دنياي وآخرتي، بين تخصصي وثقافتي، بين مسؤوليتي ونفسي؟

اسمح لي أن أجيبك يا عزيزي إجابة مبسطة. لقد قرأتُ العديد من الكتب والنظريات التي تتناول كيفية بناء العادات الجيدة، وكلها تقريبًا وقعت في خطأ واحد فادح الا وهو أنها تُضخّم العادة حتى تبدو وكأنها جبل، فتصغُر أنت في مقابلها. وبدل أن تُحفّزك، تُشعرك بالذنب والتقصير، فتفقد حماسك تدريجيًا، ثم تتجاهل تلك العادة التي كنت تتطلع إليها أصلاً، وهذا شأن اغلب كتب التمنية البشرية في الأساس.

هذا المأزق يقود إلى خلاصتين بالغتي الأهمية:

أولًا، ليس كل ما كُتب في كتاب هو بالضرورة صائب أو مناسب لك؛ فالكتاب ليس قرآنًا، وبعض الأفكار قد تكون منقطعة عن واقعك.

وثانيًا، أن مواصلة البحث عن "الصحيح" لا تنتهي بقراءة واحدة أو تجربة واحدة؛ بل هي عملية طويلة وشخصية، تتطلب صبرًا وملاحظة ووعيًا بالذات.ولعل هذا هو ما قادني قبل ثلاث سنوات إلى اكتشاف بحث غيّر نظرتي جذريًا. البحث خلُص إلى نتيجة مذهلة مفادها أن كل ما تحتاجه لتثري معرفتك في تخصص واحد فقط خلال سنة كاملة هو الالتزام بـ ثماني عشرة دقيقة يوميًا لا أكثر. هذه القاعدة تُعرف باسم "قاعدة المئة ساعة سنويًا"، وهي ببساطة تقول: إن التزامك اليومي بهذه المدة الصغيرة كفيل بأن يضعك ضمن أفضل 1٪ من الناس في مجالك خلال عام واحد فقط.

بل دعني أزيدك: هذه الفرضية لم تُبنَ على تمنيات أو نظريات سطحية، بل اختُبرت فعليًا على نخبة من الرياضيين، والعلماء، والمفكرين، والمبدعين في تخصصاتهم. وقد وثّق هذا البحث في كتاب بعنوان Cognitive Skills and Their Acquisition، وتحديدًا في فصل يُدعى Skilled Memory للعالم Anders Ericsson، وهو أحد أبرز من درسوا الأداء البشري المتقن وتكوين المهارات.

إذن، أنت لا تحتاج أن تلتهم اليوم دفعة واحدة، ولا أن تصبح خارقًا بين عشية وضحاها، بل أن تختار مجالك، وتُصمم لحظتك اليومية الصغيرة بإخلاص. ثماني عشرة دقيقة فقط لكن يوميًا تصنع منك ما لن يصنعه الحماس العابر ولا الحِمل الزائد.

عِلمٌ يُثري عقلي

العلوم التي تثري العقل كثيرة ومتنوعة، ولكل إنسان ميولٌ فكرية تنسجم مع قلبه وطبعه، حتى وإن لم تكن مرتبطة بتخصصه الأساسي. فليس شرطًا أن تكون دارسًا للفلسفة لتُحبها، أو طالبًا لعلم النفس لتجد فيه ملاذًا معرفيًا. منا من يجد نفسه منجذبًا للفلسفة، يتأمل بها الوجود والمعنى، ومنا من يغوص في عوالم النفس البشرية، يحلل مشاعرها وتقلباتها، وقد يتفرع به الشغف حتى يصل إلى علم النفس الجنائي، فيفهم السلوك المنحرف وأسبابه. وآخرون يميلون إلى الفنون بمختلف أشكالها: من الرسم إلى المسرح إلى السينما، لأنها تفتح نوافذ جديدة لفهم الإنسان والحياة.

وهذا التعدد في الاهتمامات ليس ترفًا كما يحسبه البعض، بل هو جزء من غنى الإنسان الداخلي، وامتداد لرغبته في اكتشاف العالم من زوايا متعددة. فحتى لو كان تخصصك في مجال علمي دقيق، لا يمنعك ذلك من أن تروي عطشك المعرفي من مجالات أخرى تُنير عقلك وتُغذي روحك. بل إن هذا التنوع قد يصنع منك إنسانًا أكثر اتزانًا ونضجًا، لأنك لا تنظر إلى الأشياء من منظور واحد، بل من فسيفساء فكرية متكاملة، تجعل منك شخصًا أعمق فهمًا، وأغنى رؤية.

إعلم ياعزيزي أنه لا بد أولاً أن تُخصّص لنفسك حصة من العلم الديني، فهو الأساس الذي يضيء لك طريقك ويقوّي عزيمتك. فلا يصح أن تكون عالمًا كبيرًا في أي مجال من مجالات الدنيا، ولا تعرف كيف تُصلّي صلاةً صحيحة تعبّر بها عن ارتباطك بخالقك، أو كيف تستمد من دينك القيم التي تُوجّه سلوكك وتُطهّر قلبك. واعلم أن سعيك المستمر للتعلم في دينك لن يقتصر أثره على الجانب الروحي فقط، بل سيُشعل فيك فضولًا معرفيًا يدفعك لاستكشاف مجالات أخرى بحماس أكبر. فكلما تعمقت في فهم دينك، ازداد شغفك بالمعرفة بشكل عام، وازداد وعيك بأهمية البحث والتعلم في كل ما حولك، مما يجعل رحلتك العلمية شاملة ومتوازنة بين الروحي والعقلي وهذا لأن العلم الديني هو جذر يستمد منه الإنسان قوته الروحية، ويتوازن به بين متطلبات الدنيا ومتطلبات الآخرة. وهذا العلم يرسخ في النفس قيمًا سامية كالصدق، والعدل، والإحسان، والصبر، ويُعلمك كيف تواجه تحديات الحياة بثبات، ويجعل تخصصك ومهاراتك أدوات تخدم بها الإنسانية وتقترب بها إلى الله، بدلاً من أن تكون وسيلة للغرور أو التفاخر. فالارتقاء العلمي الحقيقي يبدأ عندما يتكامل العلم الدنيوي مع العلم الديني، فتكون حينها شخصًا متوازنًا قادرًا على ترك أثر نافع في مجتمعه وفي ذاته، وفي ختام مسيرته.

بعد أن تخصص وقتًا للعلم الشرعي، من الضروري أن تُخصّص أيضًا وقتًا لأي علم يُثري عقلك ويجذب قلبك، فتنويع مصادر المعرفة يثري الفكر ويوسّع الآفاق، لكنه يحتاج إلى حذر ووعي. فلا تغتر بمحاولة تعلم عدة مجالات في آن واحد، لأن هذا قد يُشتت تركيزك ويُضعف حصيلتك في كل منها، فتجد نفسك تائهًا بين عوالم كثيرة دون أن تتقن أيًا منها حقًا. الأفضل أن تختار مجالًا واحدًا إضافيًا إلى جانب تخصصك الرئيسي، وتكرس له وقتًا ثابتًا ومنهجيًا، مما يضمن لك عمقًا في الفهم وتطورًا مستمرًا دون تراجع. هكذا تضمن أن تكون رحلتك العلمية متوازنة ومثمرة، تجمع بين التخصص والاتساع، دون أن يضيع جهدك في تشتت لا طائل منه.

قد يراودك سؤال يا عزيزي، وهو: ماذا إن كنتُ أقرأ يوميًا في مجالات متعددة ومختلفة، مثل علم النفس، والطب، والأدب، والترجمة، وغيرها الكثير؟

اسمح لي أن أجيبك من واقع تجربة شخصية، لا أزعم أنها الصواب المطلق، لكنها الطريقة التي وجدت فيها نفسي، وقد تناسبني وحدي ولا تناسب غيري.

قبل عام من الآن ولمدة اربعة أشهر تحديداً، لقد جرّبتُ هذا النمط من القراءة المتنوعة، وكان له أثرٌ كبير في تغذية فضولي المعرفي، وتوسيع دائرة تفكيري، وربط الأفكار ببعضها من زوايا غير مألوفة. لكنه في ذات الوقت، كان يحتاج إلى تنظيم صارم، حتى لا يتحول هذا التنوّع إلى فوضى معرفية.

ولكي أضعك في الصورة كاملة، دعني أخبرك عن تجربة شخصية مررتُ بها مع ثلاثة من أصدقائي المقربين. كنّا نقرأ في فترة قصيرة لا تتجاوز أربعة أيام أكثر من خمسة، وأحيانًا ستة كتب، ولكل كتاب نُطالع عددًا من الأوراق العلمية المنشورة المرتبطة به، لنفهمه في سياقه الأعمق. ولم نكن نكتفي بالقراءة، بل كنّا نناقش كل كتاب على حدة، ونقدّم عنه عروضًا تحليلية وشرحًا مفصّلًا، لأننا كنا نُدرّسه لبعضنا البعض بإشراف أحد الأساتذة المقربين لقلبي. كانت التجربة مُكثفة وغنية، لكنها لم تكن عشوائية أو مشتتة. رغم تنوع الكتب، إلا أنها جميعًا كانت تقع تحت مظلة واحدة: الأدب. ومن تحت هذه المظلة، تفرّعت فروع معرفية دقيقة: كتب أدبية تتناول قضايا علم النفس، وكتب أدبية تنطلق من أرضية فلسفية، وأخرى تستعرض رؤى دينية بأسلوب أدبي. بهذا الشكل، ظلّ تركيزنا موجّهًا نحو الأدب كحقل رئيسي، لكننا استثمرنا هذا الحقل كعدسة نرى بها تخصصات أخرى. وهذا ما صنع تركيزاً دون تشتت، وتنوعًا دون ضياع.

بعد تلك المرحلة المكثفة من القراءة تحت مظلة معرفية واحدة، قررت أن أجرّب شيئًا مختلفًا تمامًا، أن أتنقّل بين مجالات رئيسية لا يجمع بينها رابط واضح. بدأت أقرأ في العلوم، ثم انتقلت إلى رواية أدبية، ثم سيرة ذاتية، وبعدها كتاب في ميكانيكا الكم أو الفيزياء النظرية. كنت أتوهم أن هذا التنوع سيغذّي ذهني، لكنه في الواقع أصابني بتشوش ذهني حاد، وجدت نفسي غير قادر على إنهاء كتاب واحد حتى، لأن كل مجال كان يسير في اتجاه معرفي مختلف تمامًا عن الآخر، لا من حيث اللغة ولا من حيث المفاهيم ولا حتى طبيعة التركيز الذي يتطلبه. وهنا توصّلت إلى استنتاج مهم عن تجربة وليس عن تنظير وهو أن ذهني يعمل بكفاءة أعلى عندما تكون المجالات التي أقرأ فيها متقاربة وتندرج تحت مظلة معرفية واحدة، حتى وإن تعددت فروعها. فبدل أن أتنقّل عشوائيًا بين التخصصات، أصبحت أُخصّص لكل أسبوع "ثيمة" رئيسية: أسبوع أقرأ فيه عن علم الأديان، فأتنقل بين كتبه ومصادره، وأربط بين رؤاه القديمة والحديثة. ثم في الأسبوع التالي أقرأ عن الأدب الأيرلندي على سبيل المثال، وأتتبع تأثير التاريخ على اللغة والأسلوب والهوية. وفي الأسبوع الذي يليه أغوص في الأحياء الدقيقة، أتنقل بين البكتيريا والفيروسات والكائنات التي لا تُرى لكن من خلال عدسة واحدة طوال الأسبوع.

هكذا أصبحت المعلومات مثل قطع أحجية تُكمل بعضها البعض. كل معلومة صارت ممهّدة للأخرى، وكل كتاب يسند الكتاب الذي يليه. وبدلاً من أن تصبح القراءة عبئًا، أصبحت رحلة لها مسار، وللذهن فيها خرائط وتدرّج وذاكرة طويلة الأمد. فإن كنت ممن يحبون القراءة المتعددة، فابحث عن "المظلة" التي تجمع شغفك، واجعلها نقطة الانطلاق التي تَفرِشُ لك الطريق لا تَبعثِرُك فيه. ولذلك، إن كنت تميل إلى القراءة الحرة والمتعددة، فلا بأس، لكن ضع في حسبانك أمرين:

أولاً، أن تكون لك أرضية ثابتة مجال واحد تُعمّق فيه فهمك وتبني عليه، حتى لا تُصبح كل قراءتك أشبه بجولات سياحية لا أثر لها.

وثانيًا، أن تُدير هذا التعدد بحكمة، وليس بإندفاع، بحيث تعود كل قراءة إلى محور واضح يخدمك على المدى البعيد، لا يُرهقك دون ثمرة.

تطوير مهارة حياتية

من أهم الأمور التي تُغذّي الذهن وتُبقيه في حالة نموّ دائم هي المهارات. فالقراءة وحدها، مهما كانت كثيفة، لا تكفي إن لم تُرافقها ممارسة فعلية تُفعّل ما تقرأه وتحوله إلى تجربة حية. والمهارات بطبيعتها متعددة، ويمكن تصنيفها إلى نوعين رئيسيين:

مهارات حركية، كالرسم، أو حتى الطبخ، وهي مهارات تُفعّل الجسد والعين والعضلات الدقيقة، وتربط بين التركيز الذهني والحركة.

ومهارات ذهنية تفاعلية، مثل تعلّم اللغات، أو حل الألغاز الذهنية، أو البرمجة، وهي مهارات تُحفّز الذاكرة، والانتباه، والقدرة على الربط والاستنتاج.

ومن أبرز هذه المهارات الذهنية على الإطلاق هو تعلّم اللغات. فهي لا تقتصر على حفظ المفردات، بل تفتح أمامك بابًا لفهم ثقافات جديدة، وأنماط تفكير مختلفة، وتُدرّب عقلك على المرونة، والتركيب، والتفكيك.

والجميل في الأمر أن المهارة، مهما كانت، تُنعش الذهن لأنها تضعه في حالة تحدٍ مستمر، وتجعل عقلك في موقع الفاعل لا المتلقي فقط. والإنسان الذي يُمارس مهارة بشكل منتظم، لا يكتفي بالمعرفة النظرية، بل يكتسب ما يُعرف بـ"الحكمة العملية" وهي التي لا تُدوَّن في كتب، بل تُصقل بالتجربة والتكرار والخطأ والصبر.

أرجو أن تصدقني يا عزيزي حين أقول لك إن كل إنسان في داخله موهبة أو هواية فطرية، بل وربما يمتلك قدرة لافتة فيها. لكن المشكلة ليست في وجود الهواية من عدمها، بل في أمرين: إما أنه لم يكتشفها بعد، أو أنه ببساطة لا يرغب في اكتشافها، إما بدافع الكسل، أو لاعتقاده أنها "ترف لا وقت له". والواقع أن كل إنسان يملك هواية، هو إنسان يمتلك هوية. وذلك لأن الهواية ليست تسلية كمت يحسبه الكثير، بل هو أشبه مايكون بامتداد أو إنعكاس داخلي لذوقك ولداخلك، لميولك، لطريقتك في فهم الحياة. وهي لا تأتي وحدها، بل ترافقها مجموعة من السمات النفسية والعاطفية التي تنعكس على الشخصية وتشكل حضورها. هاك على سبيل المثال من يُجيد الرسم، أو أي فن بصري يقع تحت مظلته: ستجده غالبًا أكثر حساسية للمشاعر، أكثر ملاحظة للتفاصيل، وأكثر تعاطفًا مع ما هو إنساني، لأنه درّب عينه وقلبه على إدراك الجمال في الأشياء الصغيرة. هذا الشخص لا يعطي بعقله فقط، بل يعطي من قلبه لأنه ببساطة يرى ما لا يراه غيره، ويشعر بما قد يتجاوزه الآخرون. وهكذا، سواء كانت هوايتك في العزف، أو الكتابة، أو التصوير، أو الزراعة، أو حتى التشكيل باليد فهي تُصقل روحك، وتجعلك إنسانًا لديه هوية فريدة.

وبهذه المناسبة يا عزيزي، اسمح لي أن أشاركك طريقة قد تُعينك على اكتشاف موهبتك أو ربما مواهبك. فغالبًا ما تبدأ كل موهبة، وكل شغف، من محاكاة. نعم، المحاكاة هي أول باب تُطرقه الموهبة قبل أن تُولد. حين أمسكت بالقلم أو الفرشاة أول مرة، لم يكن ما رسمته عبقريًا بالطبع بل كان تقليدًا إما لصورة ارتسمت في خيالك، أو لرسمة شاهدتها فأثارت إعجابك، فحاولت تقليدها. ثم بدا الأمر صعبًا في البداية، لكنك أعدت المحاولة، ثم كرّرتها، إلى أن أتقنتها دون أن تدري. وهكذا، خطوة بخطوة، وتمريرة بعد تمريرة، تحوّل التقليد إلى أسلوب، والأسلوب إلى بصمة، والبصمة إلى موهبة.

لذلك، قد تجهل وجود مواهب كامنة داخلك، فقط لأنك لم تجرّب ما يكفي من الأبواب وهذه نصيحتي لك لإكتشاف موهبتك، إن رأيت شيئا أعجبك بشدة حاول تقليده، إستمر ثم إستمر ثم إستمر فقط وستتقنها تماماً مع الإستمرارية. هناك ايضاً فنون ومواهب وهوايات لم تكن تتخيل أنها قد تكون موجودة، هاك مثالًا من تجربتي الشخصية فأنا لم أكن أعرف شيئًا عن فن الريزن، ولم يخطر ببالي أن أُعجَب به، حتى صادفت لوحات فنية مذهلة صنعت بهذا الفن هنا على هذه المنصة مثل تلك التي تصنعها الأخت

. فهذا نوع من المواهب والفنون الحديثة نسيباً وهو ليس مجرد "صبغة" تُسكب في قالب، بل هو فن يمزج بين الدقة والخيال، بين الصبر وحب التفاصيل.فاختر لنفسك مهارة تُحبها، مهما بدت بسيطة، أو حتى حديثة، وامنحها وقتًا يويماً إن إستطعت أو أسبوعيًا ثابتًا لأنها على المدى البعيد، قد تُحدث فيك تحولًا أعمق من كثير من القراءات المتفرقة.

أما في الجانب الأخروي، وهو الجانب الذي تمتد ثماره لتشمل الدنيا أيضًا، فالإنسان كلما ازداد علمًا، ازداد وعيًا بقدرته وحدوده أمام خالقه. هذا الإدراك يُدفع به إلى استثمار دنياه بطريقة تجعله يستثمرها في الآخرة، فلا يفصل بين الاثنين، بل يجعلهما متكاملين.

وأكرر لك يا عزيزي، مهما كثرت ذنوبك وأخطاؤك، فهذا لا يجب أن يكون حاجزًا يمنعك من السعي نحو الصلاح والاستقامة. للأسف، كثيرًا ما استخف الإعلام ولا يزال بفكرة أن يكون الإنسان مذنبًا في شيء ما، ومع ذلك يحافظ على صلواته وعباداته. إسمح لي ياعزيزي أن أُقدم لك مثالًا حيًا يوضح مقصدي:

ذات مرة، كان هناك مغنٍ مشهور، يُجيد العزف على جميع الآلات الموسيقية، ويملك صوتًا ساحرًا. لكنه في مرحلة ما من حياته قرر الاعتزال، وانقطع عن كل ما يربطه بالموسيقى والغناء. وفي أحد الأيام، صادفه شخص في المسجد وهو يقرأ القرآن. فاستوقفه وسأله: "كيف تستطيع أن تقرأ القرآن وقلبك لا يزال ممتلئًا بالموسيقى؟"

فأجاب الرجل بإجابة تبدو بديهية ولكن ليس له إذ قال:

"إن كثرة تلاوتي للقرآن هي التي جعلتني لا اتقبل الموسيقى."

وهذا بالضبط ما نُحاول قوله في جميع أمور الدنيا والدين، كلما غمرت نفسك في أمر يرفع من قيمتك الروحية، كلما صار من الصعب عليك قبول ما يُعارض ذلك، ويُربك توازنك الداخلي مع الوقت. فلا تحكم على نفسك بقسوة لأنك أخطأت، بل احكم عليها بأنها تملك القدرة على التحول، وأن تجد في العبادة طريقًا لتجديد الذات، مهما بدا الأمر معقدًا.

نعم ياعزيزي، قد ينام الشخص على معصية، ثم ينفض فراشه بدموع الندم، يستمع إلى الأغاني ساعة، ثم يُطيل سجوده في جوف الليل ساعة أخرى. يتقاعس في أداء الفرائض، ثم يُبادر بأداء النوافل كأنها صيحة استغاثة بينه وبين ربه. يعرف في نفسه ما لو علمه الناس لابتعدوا عنه، لكنه لا يزال يرجو رحمة ربه التي لا تنقطع. يعود إلى الذنب، ثم يعود إلى الله. ينكسر، فيعود أكثر صدقًا، أكثر دعاءً، وأكثر تعلقًا. يخاف أن يُغلق الباب، فيترك بينه وبين ربه أبوابًا مفتوحة لعله يدخل من أحدها يومًا ما. وهو ما قال عنه الله تعالى: "وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"

لذلك ياعزيزي، لا يحق للفرد أن يأخذ على نفسه دومًا بمقام "العبد السيء" في كل شيء. فالإنسان بطبيعته مركّب من ضعف وقوة، من نزعة وهداية، وقد يفعل السيئ أحيانًا، لكنه في ذات الوقت قد يُقدِم على الصالح، ويثبت فيه حتى يُرجّح كفّة الخير على ما سواه. ولن يغلب السيئُ الصالحَ إلا إن استسلم الإنسان تمامًا له، لكن طالما أن القلب لا يزال ينبض بندم، والعقل يتذكّر، والروح تبحث عن ضوء، فإن الغلبة ستؤول للصالح في النهاية. بل أقولها لك بثقة ياعزيزي، من ذاق طُهر النية، وصفاء القرب، وطمأنينة العبادة، يستحيل أن يرضى بوحل الذنب طويلًا. من رأى النور حقًا، لن تعجبه العتمة مرة أخرى، حتى إن عاد إليها، لن يشعر فيها بالأمان كما كان من قبل. ذلك أن نور الطاعة يترك أثرًا لا يُمحى، ويخلق في الروح توقًا مستمرًا للرجوع، مهما بعُدت الخطوات أو ثقل الظهر.

إعلم يا عزيزي أن خير الأيام، وأبركها على الإطلاق، هو ذاك الذي يُفتتح بذكر الله. إبدأ يومك باسم ربك، وجاهد نفسك على ذلك، فإن النفس إن لم تُقاد لله، قادها الهوى إلى ما يُفرّقها ويُشتتها. وأعلم أن اليوم مهما تنوّعت مشاغله وتبدلت أوقاته لا يكتمل ولا يصفو إلا إذا ثبتت فيه أركان دينية لا تتغير ولا تُهمل، فهي بمثابة العمود الفقري لليوم. فإن أديت الصلوات المفروضة في أوقاتها دون تأخير، فقد أديت حق الله في اليوم، وأقمت تواصلك معه. وإن خصّصت لنفسك وِردًا يوميًا، ولو قصيرًا، من الأذكار و القرآن، فقد حافظت على غذاء روحك. والأوراد اليومية تأتي بأشكال متعددة، وكل إنسان ينبغي أن يكون له وِردٌ ثابت لا يُهمل، مهما تغيرت ظروفه أو تباينت مشاغله. فمن الناس من يبدأ يومه بأذكار الصباح والمساء، يجعلها مفتاحًا لروحه، وحصنًا له من كل مكروه. ومنهم من يخصص وقتًا محددًا خلال يومه لا يَمسّه بشيء، يجعله خالصًا لوِرده: من الأذكار المأثورة عن النبي ﷺ، والتسبيح، والاستغفار، وقراءة الأدعية التي يأنس بها قلبه. بل إن من الناس من يتعلق بأدعية معينة، يستشعر صدقها ومعناها، فيجعلها دعاءه اليومي الثابت، يردده كمن يشرب من نبع لا يرويه سواه. وهذا من أسمى ما يمكن أن يفعله الإنسان، أن تكون له علاقة خاصة مع ربه. ومن الناس من يذكر الله بأصابعه، يعدّ تسبيحه على كفّه كما كان يفعل النبي ﷺ، ومنهم من يستخدم السبحة الإلكترونية، تسهّل عليه العد وتُعينه على الاستمرار، ومنهم من يستأنس بالسبحة التقليدية، يجد فيها طمأنينةً ومهابة، ومنهم من يذكر الله على لسانه دون أن يُحصي، بل يترك قلبه يهتف ويُردّد بلا عدد، كأن لسانه صار ينبض بالذكر كما ينبض القلب بالحياة.

وكلّهم على خير، ما دام الذكر حاضرًا، والقلب فيه خاشعًا. فالعبرة بالنية ليس بالأداة، والأجمل من ذلك، حين لا يخلو يومك من الدعاء، فالدعاء عبادة بمقامه، وإن دعوت، فابدأ أولًا بالثناء على الله، وتمجيده، فهذا من أسمى آداب الدعاء وأجمل ما يُهيّئ القلب لمناجاة الخالق. وقد علّمنا النبي ﷺ هذا الأدب العظيم، حين قال لمن استعجل الدعاء دون تمجيد: "إذا صلّى أحدكم، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ﷺ، ثم ليدعُ بما شاء."

ومن أمثلة الثناء على الله قبل الدعاء قول" اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، يَا وَدُودُ، يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالُ لِمَا تُرِيدُ، أَسْأَلُكَ أَنْ ( وتسمي حاجتك).

فاذكر الله كيفما شئت بأصابعك، بسبحتك، أو بهمهمة صامتة في طريقك، المهم أن يكون لك وقت تعود فيه إلى الأصل، إلى الله، ولو لبضع دقائق تُعيد لك وزنك الحقيقي في عالمٍ يُشغلك عن نفسك.

ومن الأوراد الدينية التي ينبغي أن تُدرَج في يومك، وتُصبح جزءًا من نمطك الروحي، الاستماع إلى محاضرة دينية أو درس علمي يُنعش القلب ويزيد الفهم. وقد تكون هذه المحاضرة على هيئة إذاعة صوتية (بودكاست) تستمع إليه أثناء تنقلاتك، أو درس مسجَّل تسمعه في وقت راحتك، أو حتى لقاء علمي تحضره حضورًا فعليًا في مسجد أو مجلس علم. كما يمكنك أن تجعل لك وقتًا ثابتًا لقراءة كتاب ديني، ولو صفحة واحدة يوميًا، تستنير بها، وتثري بها فهمك لمسائل العقيدة، أو السيرة، أو الفقه، أو الآداب الشرعية. فالمقصود ليس الكمّ، بل الثبات والاستمرارية، ولو باليسير، لأن القلوب تحيا بالعلم كما تحيا الأجساد بالغذاء. فاجعل هذا الورد الديني سبيلك لنيل حظٍّ من حديث النبي ﷺ: "من يُرد الله به خيرًا، يُفقّهه في الدين." فمن سعى للفهم، فُتح له بابٌ من القرب، ومن تفقّه في دينه، استقامت بصيرته في دنياه وآخرته. واجعل لك نصيبًا ثابتًا من الصلوات غير المفروضة، كالنوافل والوتر، فه من علامات الحب والبركة، تفتح لك أبواب البركة في كل أمر. واعلم أن من أقام صلاته، وحافظ على ذكره، واستفتح يومه بالله، أتته الدنيا راغمة، لا تسكنه الهموم كما تسكن غيره، ولا تتلاعب به التفاصيل كما تفعل بالبعيدين. فالله لا يُخيّب عبدًا بدأ يومه وهو يُفتّش عن رضاه.

وهنا نصل إلى المفتاح الأهم على الإطلاق، ولو سُمح لي أن أختزل كل ما قلت سابقًا في نصيحة واحدة، لجعلتُها هذه،

حين تكون في مهمة، كن فيها بكلك؛ اجعل كامل حواسك حاضرة، وامنح اللحظة حقها كأنها لا تتكرر.

إن دعاك صديق للحديث، فأعطه أذنك وقلبك، لا تُشاركه جسدًا غائبًا وعقلاً مشغولاً بشيء آخر. وإن كنت في عملك، فدع عقلك كله يدور في فلكه؛ لا تستنزف تركيزك في أي مشتتات. وإن كنت في حضرة أهلك، فليكن قلبك بينهم، لا تترك شاشة تُسحبك من أحضانهم، ولا أي شيء غيرهم. ولمن يعرفني حقّ المعرفة، ويعرف حتى أصدقائي المقرّبين، يدرك تمامًا أننا نلتزم بعادة قد يراها البعض صارمة، لكنها بالنسبة لنا قيمة لا مساومة فيها: لكلٍّ منا رقم هاتف مخصص للعمل وبريد إلكتروني مخصص للعمل أيضاً، يُغلق تمامًا بمجرد انتهاء ساعات الدوام، ولا يُعاد تشغيله إلا في اليوم التالي، حين يحين وقت العمل من جديد. لأننا نؤمن أن لكل شيء وقته، ولكل زمان حقه، ومن غير المقبول على الإطلاق أن يُقتحم وقت العائلة، أو الراحة، باتصالٍ أو رسالة، لم يتكرم صاحبها بإرسالها في وقتها الطبيعي، خلال ساعات العمل المحددة. فمن لا يُراعي وقت غيره، لا يُقدّر جهده، ومن لا يعرف حدود التوقيت، سيتعدى لاحقًا حدود الاحترام. المشكلة لا تكمن أبدًا في الرسالة، بل في توقيتها الذي يجرد اللحظة من خصوصيتها. فإن أحسنت تشبيهها بدقة، فهي كمن لم يطرق الباب ليستأذن، بل كسره ودخل دون اعتبار، وكأنّ حقك في العزلة لا وزن له، وكأنك عبد كل وقتك مُسخر له، والعبد عبد الله وحده.

وهنا تتجلى أهمية أن نعيد بناء ثقافة الوعي بالزمن، أن نعلّم أنفسنا والآخرين أن لكل لحظة خصوصيتها وأهميتها، وأن ليس كل من يستطيع الوصول إليك يحق له ذلك في أي وقت. وفي ضوء هذا، ندعو إلى ممارسة يومية واعية نُسمّيها "تقديس اللحظة"، وهي أن تكون حاضرًا بكامل حضورك، دون مقاطعة، دون فوضى، دون أن يُحاصرك الآخرون بعشوائية نواياهم. ليس لأحد أن يسرق منك وقتك، ولو باسم العمل أو الواجب.

وإن كنت في عملك، فليكن عملك شاهدك؛ فأنت لا تؤدي دورك لأجل الرقيب البشري، بل لأجل الذي لا تغيب عنه نواياك، الله وحده يعلم إن كنت تُخلِص أم تُضيّع، إن كنت تنجز حقاً أم فقط تمرر الساعات حتى ينقضي اليوم. واعلم ياعزيزي أن الحياة المتوازنة لا تُبنى على التوفر الدائم، بل على الحدود الواضحة: متى تكون حاضرًا، ولماذا، ولأجل من؟ فأعظم ما تمتلكه هو وقتك ووعيك، وإن لم تحمهما، سيُستباحان من كل جهة، ويضيع عمرك وأنت في مكانك.

لذلك ياعزيزي، اجعل معظم أوقاتك مُثمرة وذات فائدة، فهي الأساس الذي يبني إنسانيتك أولًا، ثم يُشكّل شخصيتك المثقفة والمتعلمة بحق بعد ذلك. فالوقت هو المورد الحقيقي الذي لا يُعوّض، وكيفية استثماره هي التي تحدد مدى تطورك الفكري والإنساني. واعلم أنك عندما تُنمي نفسك بالعلم، وتغذي عقلك بالمعرفة المفيدة، فإنك لا تكتفي بمجرد اكتساب المعلومات، بل تبني رؤية متكاملة للحياة، وتطور وعيك وثقافتك بصورة مفيدة.

فلنحرص إذن على أن نُوزّع أوقاتنا بين التعلم، والتفكر، والعمل، والاستراحة، بحيث يكون لكل لحظة قيمة تضيف إلى كياننا شيئًا ملموسًا. وهكذا يتحول يومنا من مجرد مرور للزمن إلى رحلة متصلة من النمو والتطور الذاتي الحقيقي.

أحسنت وأجدت وأثّرت …

يمكن من الحاجات اللي نفتقدها في مجتمعنا حاليًا هي طريقة توصيل المعلومة ، أو إيجاد أسلوب جديد للتفكّر . ونحن في زمن أصبح كل شي متكرّر وأغلب الناس يقتبسون أفكار بعضهم ويعيدون نفس الطرح ولا بأس في ذلك لكن إن لم يُضف الشخص شيئًا من تأمله أو تجربته، فلن يكون للطرح تأثير فعّال أو روح حقيقية.أما أن يخرج شخص بمفهوم جديد نابع من تجربته وتدبره ويشرحه بانسيابية تجعل القارئ يكتشف أو ينفتح على آفاق جديدة للتفكير ، فهذا النوع من الكتابة لا يتقنه إلا من جمع بين التأمل والصدق ، وهي موهبة عظيمة جدًا ، بارك الله فيك .

وخصوصاً في علاقتنا مع ربنا فان الإنسان دائما يبحث عن ذلك الشخص الذي يقرّبه من الله أكثر ويُعزز فيه هذا الشعور، وهنا أستحضر الرجل الذي صلى خلف رسول الله ﷺ وأنشأ دعاء جديد لم يسمعه الرسول ﷺ من قبل وهو " الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، مبارَكًا عليه، كما يُحِبُّ ربُّنا ويَرضَى" فقال له النبي صلى الله عليه وسلم "لقدْ ابتَدَرها بِضعةٌ وثَلاثون مَلَكًا أيُّهم يَصعَدُ بها"، أي: يتَسارَعون فيها، كلُّهم يُريدُ أن يَصعَدَ بها إلى اللهِ عزَّ وجلَّ .

وكذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سمع رجلًا يدعو: "اللهم اجعلني من عبادك القليل" فقال له: من أين أتيت بهذا الدعاء؟ فقال الرجل: إن الله سبحانه وتعالى يقول: (وقليل من عبادي الشكور)فبكى وقال : كل الناس أفْقَه منك يا عمر ، اللهم اجعلنا من عبادك القليل " .

وهذا من أثر تربية النبي ﷺ للصحابة وتزكيتهم ومتابعتهم لنهجه ، إذ بسّط لهم الفهم، وفتح لهم أبواب التأمل، حتى بلغوا من صفاء القلوب وعمق التدبر ما جعلهم ينشئون أدعية من صدق معايشتهم لله، تتهافت عليها الملائكة لترفعها إلى السماء. وقد لامستُ هذا المعنى في مفهوم ( النَفَسْ ) الذي ذكرته ، أحببته جدًا ولم اكن اعرفه من قبل .

بارك الله في جهودك ونفع بك وبعلمك وكتب لك أجر ما تزرع من وعي وتأمل …

ماشاءالله تبارك الرحمن مقال اخر مبهر.

موضوع الوقت موضوع مهم جدًا يجهله الكثير الله المستعان.

لما صار وقتنا لا ينفعنا؟ لأن الوقت لم يعد لله، بل لأهوائنا وشهواتنا. لأنّ ساعاتنا امتلأت بالغفلة، واستُبدلت صحائفُ أعمالنا بتتبع السراب، حتى صار يومنا يُطوى بلا ذكر، وليالينا تنقضي بلا أثر. نحن في زمان تاهت فيه القلوب والعياذ بالله وتزاحمت فيه الفتن، وتكالبت الدنيا على النفوس، حتى صرنا نعيش في آخر الزمان وهذا الزمن الذي قال عنه النبي ﷺ:

“يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ العِلْمُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الفِتَنُ…” فإن لم نُسابق أوقاتنا بالطاعات، سبقتنا الدنيا بالشهوات، وابتلعنا التيه والغفلة. وإن أعظم ما يسلب الإنسان نفع وقته: أن يُفتن بتفاهة الأشياء، ويُؤسر بعبث الشيطان، فيسوقه من شغل إلى شغل، ومن لهو إلى لهو، حتى يصبح يومه هباءً منثورًا.

قال الحسن البصري رحمه الله: “يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومٌ ذهب بعضُك."

جمله عجيبة لو نتأملها ونضعها امام اعيننا.

ولطالما تعجبت من صلاة النبي ﷺ، وصلاة الصحابة، وصلاة السلف الصالح.

تلك الصلاة التي لم تكن مجرد حركات وسجود، بل مناجاةً تسكب فيها قلوبهم. كانوا يقفون بين يدي الله ساعات، ينسون فيها الدنيا وما فيها، لا يملّون، ولا يستثقلون، بل يجدون فيها راحة لا تضاهيها راحة، وسكينة لا تدانيها سكينة.

كان رضي الله عنه عبد الله بن الزبير إذا قام في الصلاة، كأنه عودٌ من خشية الله، لا يتحرك.

أما اليوم فإن قام أحدنا يُطيل صلاته قليلًا، يُقال عنه متشدد، أو يُتهم بالرياء، أو يُؤذى بعبارات مثل“اخلص علينا خلاص لا تطولها وهي قصيرة ". فيا لله! كيف تحوّلت أطول لحظة قرب إلى لحظة يُستعجل فيها لغرض اللهو والعبث والضياع.

اللهم ارزقنا بركة في الوقت، ونورًا في العمل، وصدقًا في النية،اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

شكرًت لوقتك، واعتذر ان طالت كلماتي واسرفت في البوح 🙏🙏