لماذا يريد المرء أن يصبح مثقفاً؟

كيف نُصبح مثقفين: سلسلة متكاملة لاستعادة التركيز، فهم الوقت، وبناء الذات المثقفة (الجزء الثالث)

الكثير منا يحلمون بأن يكونوا "مثقفين"، لكن تكمن المشكلة الأساسية في أن قليلًا منّا يتوقف ليسأل السؤال الأهم على الإطلاق، لماذا أصلًا نريد أن نصبح كذلك من الأساس؟ وهل نملك تعريفًا واضحًا لهذا الكائن الضبابي المسمّى المثقف؟ أهو القارئ النهم؟ أم المتحدث البارع؟ أهو الكاتب الذي يتلون بين المصطلحات، أم ذاك الذي يلوّن لغته بمفردات أجنبية ليوحي بشيء لا يعرف من أمامه مدى صدقه منه؟ أم أن المثقف الحقيقي ليس في كل ذلك، بل هو شخصٌ أقرب إلى الواعي منه إلى المُلم، يرى الأشياء على حقيقتها دون اي مؤثرات عقلية او تحيُزية، ويمتلك حسًّا أخلاقيًا قبل أن يمتلك مكتبةً مزدحمة؟

لذلك ياعزيزي، ربما آن الأوان أن نكفّ عن ملاحقة صورة المثقف كما تُسوّقها لنا المنصات، ونبدأ في تفكيك المفهوم ذاته. ولربما الثقافة ليست ما نُراكمه من معلومات، بل ما نهضمه منها، وما نمارسه، وما نسمح له بأن يغيّرنا من الداخل.

إعلم يا عزيزي إن كانت هذه هي زيارتك الأولى لهذه المدونة، فأنت تصل في لحظة فارقة. نحن نقترب من ختام سلسلة "كيف؟" وهي سلسلة من المقالات أشبه لأن ترقى لتكون محاولة للعبور من دائرة التوهان إلى فضاء الوعي الثقافي. بدأناها بسؤال مفتاحي، كيف نصبح مثقفين؟ ثم توغلنا في مقالٍ كشف الغبار عن أحد أكبر المعوّقات الذهنية في عصرنا، وهو ما أسميناه "التعفن الدماغي" بعدها انتقلنا إلى إعادة التفكير في الزمن نفسه كقيمة وجودية، كما يقدّمها التصور الإسلامي الأصيل في مقال: "كيف يُقاس القوت الصحيح" أما مقالنا هذا، فهو أشبه بـ بيت القصيد في هذه السلسلة، مقالة تجمع خيوط ما سبق، وتحاول أن تضع اليد على جوهر السؤال: ما الثقافة حقًا؟ ولماذا نتعطش إليها؟ ولماذا، رغم وفرة الكتب والمحتوى والمعرفة الرقمية، نظل تائهين؟ سنضع أيديدنا أيضاً على أسئلة تبدو بسيطة، لكنها جوهرية مثل كيف نقرأ؟

ما الفارق بين أن نعرف، وأن نكون مثقفين؟ وهل الثقافة مسألة تراكم أم تحول داخلي؟

بدايةً يا عزيزي، إسمح لي أن أطرح عليك سؤالًا لا أبتغي منه إجابة لفظية، بل غايتي منه أن تتأمله مليًّا في داخلك. فهو ليس سؤالًا منفصلًا عن حديثنا، بل ينبثق من صميم الموضوع ذاته، ويقودنا نحو جوهر ما نناقشه. هل سبق أن مررت بلحظة شعرت أنها تستحق أن تُخلَّد عن طريق التصوير؟ كأن تكون في احتفالات الأعياد، أو تشاهد عرضًا للألعاب النارية الباهظة، أو تمرّ بلحظة عامة مبهرة، لكنها في الحقيقة لا تُهدى إليك شخصيًا إنما تكون موجهة لعامة الناس، لا شك أنك لاحظت ما لاحظته أنا، العشرات ممن حولك يرفعون هواتفهم لتصوير الحدث، بدلاً من أن يعيشوه بحواسهم. فهل عاشوا اللحظة فعلًا؟ أم اكتفوا بتوثيقها ظنًّا منهم أنهم بذلك يملكونها فيرجعون اليها فيما بعد؟

والآن، إسمح لي أن أسألك السؤال الجوهري، كم من هؤلاء سيعود فعلًا لمشاهدة ما التقطه؟ وكم منهم التقطها لعرضها على الآخرين في نختلف المنصات، رغم يقينه أن لا أحدًا يهتم كثيرًا بما التقطه أو نشره على مختلف المنصات؟ أذكر أنني كنت برفقة صديق في ثالث أيام العيد، وكانت المدينة المنوّرة تزدان بألعابها النارية ومفرقعاتها المبهجة. التفتُّ فوجدت الجميع يُخرج هواتفه كأنها سلاح العصر، يصوّرون ويصوّرون. سألني صديقي بدهشة، لماذا لا تلتقط صورة او حتى تُسجل مقطعاً؟ فقلت له ببساطة لأنني أريد أن أعيش هذه اللحظة بعينيّ وليس بعدسة، بروحي بدلاً من الشاشة. أردت أن أُهديها لنفسي، وليس للآخرين. ففي نهاية المطاف، سيخلد الجميع إلى النوم، وسيُنسى ما التُقط، لكن الذي عشته أنا في لحظتي لن يُنسى من قلبي.

وها هنا، يا عزيزي، أصل إلى لبّ مقصدي. إذا كان الناس يضحّون بأجمل لحظاتهم وينشغلون بتوثيقها أكثر من عيشها، فإن الأمر لا يقف عند الصور والمناسبات، بل يمتد إلى أبعد من ذلك، إلى طبيعة علاقتنا بالمعرفة والثقافة. وهذا يدفعنا لتساؤل أكبر، هل يسعى المرء ليكون مثقفًا من أجل ذاته حقاً، ليتشكّل وعيه ويكبر عقله ويُبصر عيوبه وينتقي رفقته، أم أن الثقافة أصبحت سلاحًا إجتماعيًا يستخدمه في المجالس ليضيف حضورًا أو ليحظى بإعجاب الآخرين؟ يشبه أولئك الذين يُخرجون هواتفهم في لحظة ظنوا أنها ساحرة، وبدلا من أن يحيوها بكل حواسهم، إختاروا أن يوثقوها للغير، ثم يمضون دون أن يشعروا بجمالها. بنفس المنطق، هناك من يُخرج من رأسه معلومة أو اقتباسًا ليزين به صورته، كأن الثقافة زينة تُعلّق وليس غذاء يُؤكل.

والفرق، يا عزيزي، شاسع بين من يقرأ ليضيف إلى روحه نورًا، وبين من يقرأ ليضيف إلى مظهره بريقًا. الأول، كل كتاب يترك أثرًا فيه، يُبدله، يُهذب فيه شيئًا، يُعيد ترتيب أفكاره أو يفتح له أفقًا جديدًا. أما الآخر، فما أن تسأله عن مضمون الكتاب، أو عن خلفية مؤلفه، حتى يتلعثم أو يتحايل، لأنه لم يقرأ ليعرف كل هذا ولا يهتم لهذا ، بل ليُذكر في المجالس. قد يُعجب بأي كتاب، حتى الرديء منها، فقط لأنه قرأه أو لأنه "مذكور في مكان ما"، دون تمييز أو تقييم حقيقي. والخطر هنا ليس فقط في فقدان عمق التجربة القرائية فحسب، بل في تحويل المعرفة بحد ذاتها إلى أداة استعراض بدل أن تكون وسيلة لارتقاء النفس.

أُنظر مثلاً يا عزيزي إلى من يقرأ لا ليُهذّب نفسه أو يوسع مداركه، بل ليستعرض فقط ما قرأه كما تُعرض المقتنيات في واجهات المحلات البراقة. يقتبس عبارات براقة، يُسارع لاقتناص أسماء كتب معقدة ليُسقطها في الأحاديث ليحصل على وهجٍ زائف يلمع أمام الآخرين. والنتيجة يا عزيزي، أن كل هذا التجميل الظاهري سيزول مع نهاية الجلسة، ويُنسى بمجرد أن يخلد المرء إلى نومه، كأن شيئًا لم يكن. نعم، الناس قد لا تصارحك، لكنهم يُميّزون من يقرأ ليحيا بما قرأ، ممن يتظاهر بالعلم دون أثر حقيقي. فالمثقف الحقيقي تُشتمّ منه رائحة الصدق، تلمس أثر العلم في منطقه، في سعة صدره، في تواضعه قبل علمه، بينما الزائف لا يُقنع إلا نفسه، حتى وإن أُعجب الناس بمظهره مؤقتًا، فإن أعينهم ترى، وقلوبهم تفرّق، ولو لم تُعلّق. ولن يُحرجك أحد يا عزيزي، فالأدب يمنعهم من قول الحقيقة بوجهك، لكنهم سيعرفون وسيصمتون. وهذه المعرفة الصامتة، هي أقسى حكم يُمكن أن يُطلق على المرء.

لذلك، يا عزيزي، يتحتم علينا أن نعيد النظر في مفهوم الثقافة الحقيقي، وفي الغرض الأساس من سعي الإنسان ليكون مثقفًا. فإن كان دافعك نابعًا من رغبة في نيل إعجاب الناس أو لفت انتباههم، فاعلم أن مشروعك الثقافي سيتبخر سريعًا، لأن البناء القائم على نية باطلة لا يصمد طويلًا، ولا بيت يُشيّد على أرض رخوة إلا وسرعان ما ينهار. ثم اعلم ياعزيزي، إن كنت ترى مقاطع الفيديو التي تستضيف علماء أو شيوخًا موسوعيين فتأخذك الشهوة لتكون مثلهم في اتساع معارفهم وتنوّع قراءاتهم، فإن هذا الحافز وحده أيضاً لا يكفي. لأن الرغبة وحدها لا تُنشئ علماً، وما لم تتحول تلك الرغبة إلى التزام طويل الأمد، فيه تعب الصبر، وعناء الفهم، ومكابدة النفس، فلن تُغيرك القراءة، ولن تنقلك الثقافة نقلة حقيقية.

لأن الثقافة ليست عدداً من الكتب تُذكر، ولا أسماء يُستشهد بها، بل هي تحول في السلوك، وفي طريقة التفكير، وفي زاوية النظر إلى الحياة. أرأيتَ من لا يتمالك نفسه عند الغضب مثلاً؟ فهذا دليل واضح أنه لم يذق حلاوة العلم أبداً، لأن العلم الحق يُعلِّم الصبر وضبط النفس. أرأيتَ من يتطاول على الناس بعلمه؟ فهذا يعني أنه لم يذق نكهة الحكمة التي تحث على التواضع والرفق، فالعلم بلا خلق لا يثمر إلا الفرقة والغرور. فالذي تعلم حقًا يعرف أن القوة في اللين، وأن الكلمة الطيبة تفتح القلوب أكثر من كل ما هو قاسٍ أو مستبدّ.

وبناءً على ما تقدّم يا عزيزي، يمكننا أن نُشكل مفهوم جديد أكثر اتساقًا لمفهوم الثقافة، وهي بمثابة نظام داخلي متكامل، يشكّل طريقة تفكير الإنسان، ويهذب سلوكه، ويمنحه القدرة على الاستقلال بعقله، بعيدًا عن القطيع، وبفكره الخاص بعيدًا عن التكرار والتقليد. كلما ازداد المرء ثقافة، ازداد وعيًا بعيوبه قبل أن يلتفت لعيوب غيره، لأن الثقافة الحقيقية تغرس فيه حياءً فكريًا يمنعه من الادعاء، وتدفعه إلى البحث بدلاً من التفاخر، وإلى الإصغاء بدلاً من الجدل، وإلى التفكير الحر بدلاً من الاتباع الأعمى. فهي تنحت في داخله مرآة يرى فيها ذاته الحقيقة كما هي، وليس مرآة زائفة تعكس له صور الآخرين ليكررها دون تفكير. وكل عِلم لا يفتح أمامك بابًا على ذاتك، ولا يوقظك من سبات التبعية، فهو ليس علم، بل مجرد معلومات ميتة لا روح فيها. لذا، الثقافة هي ما يصنع إنسانيتك، لا ما يصقل صورتك أمام الآخرين.

إعلم يا عزيزي أن العِلم والثقافة ليسا سوى وجهين لعملة واحدة، كلاهما يعمل على تهذيب الفرد وصقل عقله ليغدو أكثر وعيًا وقدرة على الإبداع. فالموهبة وحدها لا تكفي ما لم تصاحبها إرادة التطوير، ولا أحد مهما بلغ سيبقى دليلًا لك على الدوام، يُملي عليك ماذا تقرأ أو كيف تكتب. ستدرك مع الوقت أن التعليم الذاتي والتدريب المستمر هما الركيزتان الأساسيتان للمضي قدمًا في طريق النضج الفكري. فالمتعلم المثقف حقًا هو من يعرف مواضع الخلل في قدراته، فيجتهد في تقويمها، ويتعامل مع جهله كبداية جديدة تُكمّل ما ينقصه.

ولذلك يا عزيزي، ليس كلُّ من خطَّ بالقلم يُعدُّ عالِمًا. فبعضهم لا يتجاوز كونه جامعًا للنقول، يلتقط من هنا وهناك ليَنسُج من الاقتباسات كتابًا خاليًا من الروح. ولا أقول إن هذا في ذاته مذموم، بل قد يكون محمودًا إذا ما اقترن ببصمة فكرية شخصية واضحة، تُعيد تشكيل المنقول وتمنحه حياة جديدة.

إن كنت تقرأ لشكسبير وقد قال لي أحد أساتذتي يومًا أن "شكسبير كان ناقلًا بارعًا" فبحثت في مدى صحة هذا الإدعاء، إذ يُعدّ شكسبير أحد عمالقة الأدب الإنجليزي، بل هو قمته التي لم تطأها قدمٌ من بعده، ولم يُخلق له نظيرٌ في بلاده حتى يوم الناس هذا. فهو لم يكن مجرد كاتب مسرحي، بل كان شاعرًا بحسٍّ مسرحي، وفيلسوفًا بقلب شاعر، ومؤرخًا بروح إنسانٍ يرى أعماق النفس ويلعب بالنفس ذهاباً وإياباً، فإنك لا تلبث أن تُدرك أنه لم يكن مجرد ناسخٍ للنصوص، بل كان ساحرًا يُحوّل ما يقرأه إلى شيء آخر، يخصه وحده. وأدركت حينها أنه كان بالفعل ناقلًا بارعًا، إذ إن معظم مسرحياته لم تكن من نسيج خياله الخالص، بل كانت مقتبسة اقتباسًا شبه كامل من مسرحيات قديمة وحكايات متداولة في غير زمانه. غير أن المعجزة لم تكن في المصدر، بل في المسّ الذي تركه عليه. فلما صاغها شكسبير تحوّلت إلى أعمال نابضة بالحياة، مفعمة بالشاعرية فجعل النص القديم يبدو باهتاً حين تقرأه مقارنتةً بعمله المقتبس. وهكذا، فلم يكن عيبه أنه نقل، بل كانت عظمته في كيف نقل، وفي ماذا أضاف. فالعيب ليس في النقل، بل في النقل الميت؛ العيب كل العيب أن يكتب الإنسان ما ليس منه، بلا روحٍ ولا وعيٍ ولا بصيرة.

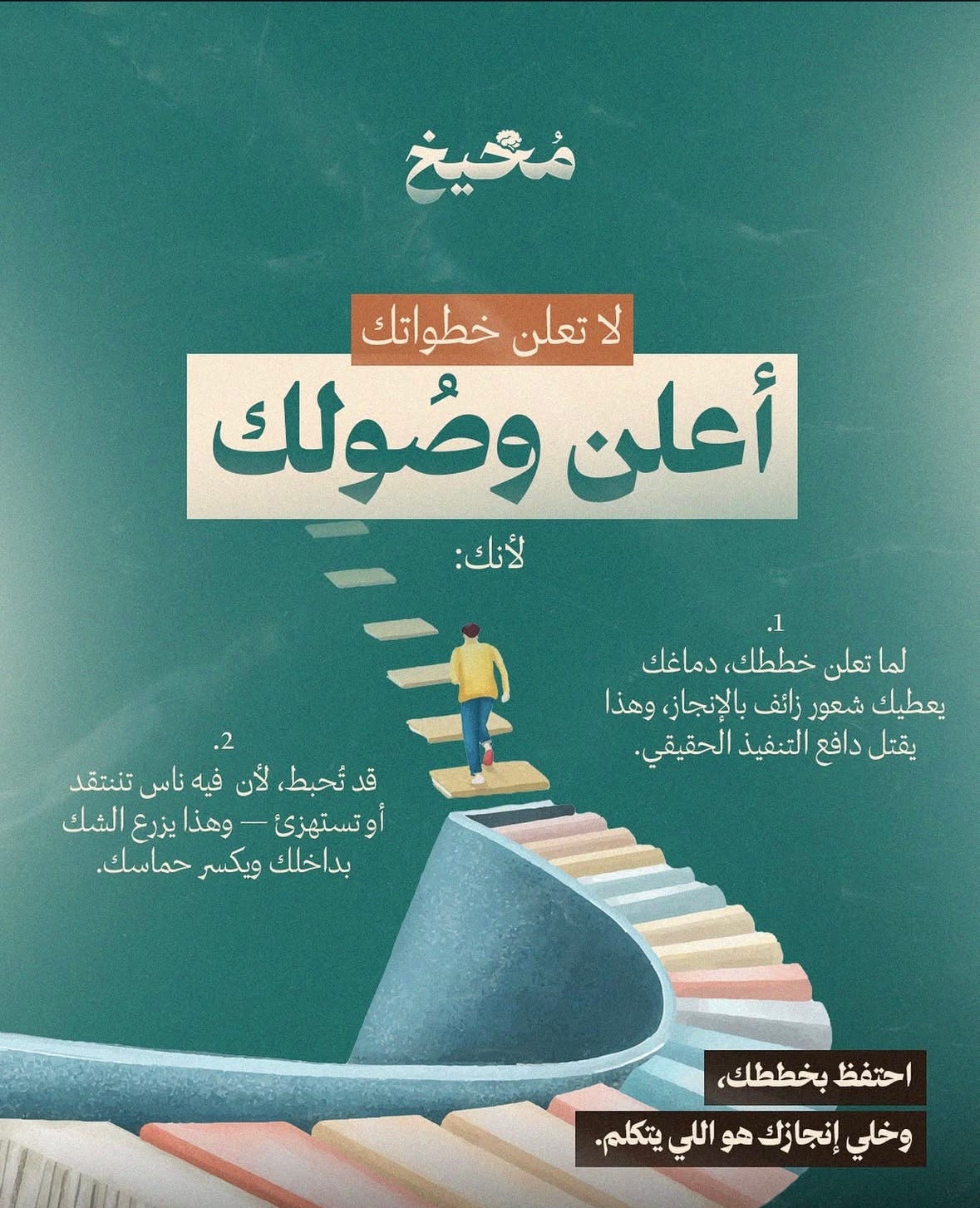

ولذلك، فإنه لمن المؤسف حقًا أن ترى البعض اليوم يكتب مقالات كاملة، بل وأحيانًا كُتبًا بأكملها، عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم يُزيّن الغلاف باسمه، وكأنه هو من خطّ السطور بأكملها وهو حتى لم يضع بصمته عليها. كل ذلك فقط ليقال "فلان كاتب"، ولكن، وماذا بعد هذا الإطراء؟ ما القيمة الحقيقية التي شعرت بها وأنت تعلم في قرارة نفسك أن ما نُشر باسمك لم ينبثق من فكرك، ولم ينبض من قلمك؟ ما معنى أن تُنادى بلقب لم تصنعه؟ أن تُمدح على كلماتٍ لم تنسجها، ولم تَخُض غمار ولادتها؟ إن المجد الذي لم تُتعب من أجله هو مجدٌ زائف، وإن السقف الذي ارتقيت إليه على أكتاف غيرك سيُهدم عليك يومًا ما.

إعلم ياعزيزي أن أشد أنواع الفقر وإن خفي هو أن تدّعي الغنى بكلمات لم تكن لك، وأن تعيش في وهم الإنجاز بينما الحقيقة تقول لم تكتب، بل نُسِب إليك ما لا تملك. وهنا تكمن جذر المشكلة، أننا لا نطمح لأن نكتب لنعبر أو لننصح أو لننضج، أو لِنُعلم، بل لنُدعى "كُتّابًا". نريد أن نعرف لنُلقَّب بـ "مثقفين"، لنُبهر من حولنا ونحصد التصفيق في كل مجلس وكل هذا لا يُجدي اي نفع، والحقيقة المُرّة أننا كلما سعينا خلف هذه الألقاب لمظهرها، ازداد ابتعادنا عنها. كلما أردنا أن نبدو مثقفين، قلّت قدرتنا على التفكير الحر. وكلما تمنّينا أن نُعرف ككتّاب، دون أن نكتب صرنا نسخة باهتة من غيرنا. من أراد أن يختصر الطريق، وأن يشتري صورة الكاتب دون أن يكتب، أو يُمسك بظل المثقف دون أن يقرأ، فإنه وإن بدا أمام الناس شامخًا فإنه في داخله هشّ، خاوي، لا يجد لنفسه صدى حين يخلو بنفسه.

إعلم يا عزيزي أن ليس كلُّ كتابٍ يستحق وقتك، ولا كل مقطعٍ يُقال عنه "مفيد" يحمل نفعًا لك أنت تحديدًا. فالفائدة ليست شيئًا مطلقًا، بل نسبية، تتوقف على حالك، ووعيك، وما تبحث عنه في هذه المرحلة من حياتك. قد تقرأ كتابًا عظّمه الناس، فتخرج منه خاويًا؛ وقد تقع على سطرٍ غير مهم في هامش كتابٍ، فيوقظ فيك فكرة، أو يفتح لك بابًا لم تكن تدري بوجوده من الأساس. لهذا، لا تنخدع بهالة الشهرة، ولا تركض خلف كل ما يُقال عنه أنه مفيد. سل نفسك أولًا: ماذا أحتاج أن أفهم؟ ما السؤال الذي أهرب منه؟ ما الفجوة التي أريد أن أملأها؟

فالمعرفة الحقيقية لا تأتي من التهام أي كتاب أمامك، بل من الإنصات لما يحتاجه عقلك وقلبك، ومن الصبر على النصّ حتى يتكشّف لك شيئًا فشيئًا. اقرأ بعين الباحث بدلاً أن تقرأ بعقل التابع، واطلب ما يُنضجك بدلاً من ما يُبهرك مؤقتًا. أعرف تماماً أن الكثير قد يشتري كتاباً لأن غلافه جميل وما إن تفتح ذلك الكتاب حتى تُفاجأ بأن صفحاته، على كثرتها، خواء، كفراغ الليل حين يغيب عنه القمر. وهذا للأسف حال كثير من الكتب، بل وأزعم، برأيي المتواضع، أن هذا هو حال أغلب كتب التنمية البشرية التي لم أُحبها يومًا، بل وأعترف أنني في بعض اللحظات تمنيت لو مُنعت من رفوف المكتبات، لما أراه فيها من ضرر عميق وخداع مُقنّع.

لا أجدها إلا ككتيّب تعليمات ساذج، يُخاطبك وكأنك آلة تنتظر أمر التشغيل، "كن ناجحًا، تكن!" وكأن النجاح وصفة جاهزة تُطبّق بغضّ النظر عن اختلاف البيئة، والتجارب، والتكوين النفسي، والتاريخ الشخصي. غالبًا ما تُعظّم هذه الكتب من صورة "البطل" الذي تجاوز المحن، فتجعله نموذجًا مطلقًا، ثم تقول لك: "كن مثله." لكنهم يتجاهلون أن هذا البطل له ظروفه، وله تاريخه، وله عقلٌ تشكّل بطريقة مختلفة تمامًا عنك. وفي نهاية المطاف، يُطلب منك أن تُقلّد، أن تسير على خارطة غيرك، مُتجاهلاً حقيقة أنك فقط من ترسم طريقك بعد توفيق الله. بينما الحقيقة أن كل إنسان يحمل في داخله بذرة نسخة فريدة من ذاته، لا ينبغي أن تُقارن بأحد، بل أن تُروى، وتُنمّى، وتُصقل حتى تُثمر. لذلك نصيحتي لك، لا تحاول أن تكون نسخة باهتة من "الملهمين"، بل اجتهد لتكون أنت لكن في أفضل حالاتك، أنت كما ينبغي لك أن تكون، وليس كما يُملى عليك أن تكون.

أدرك تمامًا يا عزيزي أن الفضول يدفعك لتسألني: "ماذا أقرأ؟" وسأجيبك بكل وضوح، وبلا تجميل للكلام أو تنميق للعبارات، لا تقرأ لأن القراءة موضة رائجة، ولا لأنك تبحث عن لقب "مثقف"، بل اقرأ لأن في داخلك سؤالًا يُلحّ، فراغًا يريد أن يمتلئ، أو شتاتًا تتمنى أن يلتئم. اقرأ ما يحاكي حالك، ما يوقظك، ما يجعلك تتوقف عند السطر وتفكر وهو الشيء الأهم على الإطلاق أن تتفكر. ينبغي أن تقرأ ما يشدك حقًا، ما يلامس شيئًا داخلك، لا ما يُقال لك إنه مهم أو رائج أو "ينبغي" قراءته. اقرأ ما تهتم به أنت، لا مجاملةً للثقافة، ولا استعراضًا للمعرفة.

دعني أقرّب لك الفكرة ياعزيزي بمثال بسيط

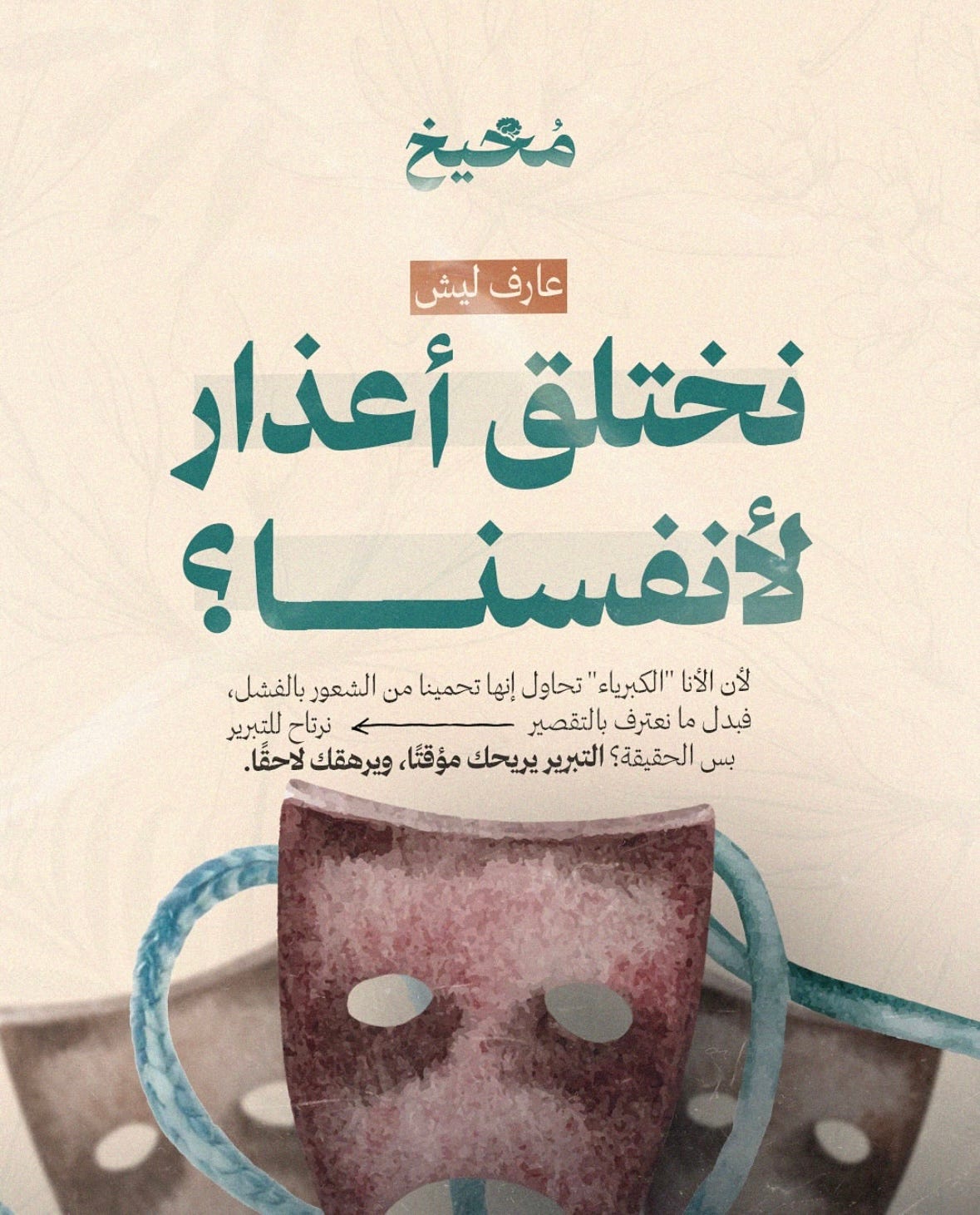

تخيّل شخصًا يمضي وقته في التفكير بالمشاعر الإنسانية، بالحب حين ينمو، بالكره حين يشتعل، بالغيرة حين تُفسد، وبالحقد حين يسكن القلب. شغله الشاغل هو فهم النفس البشرية، تقلباتها، ضعفها، قوتها، وتناقضاتها. هل من الطبيعي إذًا، أن يذهب هذا الشخص ليقرأ فيزياء الكواكب أو أسرار المجرّات البعيدة؟ هل سيكون مستعدًا عقليًا أو روحيًا للتفاعل مع تلك المعلومات؟ ربما يفهمها، لكن هل يعيشها؟ هل تلمسه؟ الأرجح: لا، وما النتيجة الحتمية لذلك؟ ببساطة، أنه سيشعر أن القراءة عبءٌ ثقيل، ومهمة مملة لا روح فيها. سيتساءل في نفسه: "لماذا يمدح الجميع متعة القراءة وأنا لا أجد فيها شيئًا سوى السأم؟" وحين يتكرر هذا الشعور، سيصل إلى قرار أن يبتعد عن القراءة تمامًا، وكأن المشكلة فيها، بينما الحقيقة أنها ليست في القراءة ذاتها، بل في اختيار الكتاب الخطأ في الوقت الخطأ.

وليس مقصدي أن كتب الفضاء لا قيمة لها، لا على العكس تماماً، هو عِلم بحد ذاته وكُتبها مذهلة لمن يهتم بها ولكن كما أسلغنا الذِكر أن القراءة الحقيقية تبدأ من داخلك، من المنطقة التي تؤرقك وتُحرّكك وتثير أسئلتك. من العبث أن تُلزم نفسك بقراءة لا تشبهك، فالمعرفة ليست سباقًا في التنوع أبداً. بيد أن لديك أسئلة لا تفارقك ياعزيزي، وفضولًا دائماً حول شيء ما، هذا هو ما تقرأ عنه.

لربما تسألني ياعزيزي ألم تقل لي من قبل إن هناك علومًا لا تعرفها، وربما إن اكتشفتها ستعشقها؟

وأجيبك: نعم، هذا صحيح تمامًا. وما قد يغفل عنه الكثيرون هو أن تلك العلوم التي قد تجهلها أو تظنها بعيدة، لن تجدها إلا من خلال ما تحب أن تقرأه الآن. فالشغف الأول هو الباب الذي يفتح أمامك عوالم جديدة، مدهشة، لم تكن تدري بوجودها، لكنها تنتظرك هناك لتكتشفها وتعشقها. إن ما تهوى اليوم ليس نهاية الرحلة أبداً، بل بدايتها فقط؛ لأنه كلما غصت في عمق ما تحب، قادك ذلك شغفك إلى أفق جديد، إلى علوم وأفكار لم تخطر على بالك، وألوان من المعرفة لم تلمسها بعد. فلا تقلق إذا بدا لك أن دائرتك ضيقة الآن، فهي فقط نقطة انطلاق. المهم أن تسير فيها بحب، وستجد نفسك تمضي نحو ما هو أوسع وأعمق.

ونعود إلى مثالنا التوضيحي بسؤال آخر، في هذه الحالة، ماذا ينبغي لهذا الشخص أن يقرأ؟ الإجابة بسيطة جدًا، كل ما يقوده نحو فهم أعمق للمشاعر الإنسانية وتحليلها. يمكن أن تكون روايات لها جوانب نفسية من حيث المشاعر الإنسانية، حيث تبدأ الشخصيات رحلتها من حالة شعورية معينة، ثم تمر بتحولات عميقة تصل بها إلى مشاعر مختلفة تمامًا، أو حتى إلى وعي جديد مستقل بذاتها. مثل هذه الروايات لا تروي قصة فقط، بل تقدم نافذة على النفس، وتُعَلّم القارئ كيف يقرأ دواخل الآخرين، وكيف يواجه تقلبات وجدانه. كما يمكن أن تكون كتبًا في علم النفس العاطفي أو الفلسفة الإنسانية، التي تفكك طبيعة المشاعر، وتفسر أسبابها، وتُقدّم أدوات لفهم الذات والآخر. قد تطرح سؤال آخر ياعزيزي، وهو مشروع جداً، ما الفائدة التي أرجوها من هذا النوع من الكتب مثلاً؟ وكما ذكرنا سابقًا، فإن كل علم يقودك إلى إدراك عيوبك ونقاط ضعفك هو من أسمى وأرفع أنواع العلوم. وهنا نحن أمام مرآة تكشف لك ذاتك كما هي، بلا زيف أو تجميل، مرآة صارمة لا ترحم، لا تسمح لك بأن تخفي شيئًا أو تتنكر لما أنت عليه.

لا يسعني أن أجد تشبيهاً أفضل من تشبيهها بالمادة الصبغية التي تُحقن في الجسم أثناء إجراء الأشعة الطبقية المحورية (CT Scan)، تلك المادة المشعة التي تتسلل عبر عروقك، فتُضيء تفاصيل داخلك بدقة متناهية، كاشفة عن كل جزء خفي، صغير كان أم كبير، صحي أم مصاب. مثلها تمامًا، هذا النوع من العلوم التي تكون بمثابة مرآة تُظهِر لك ذاتك كما هي، بلا تزييف أو تنميق. ستشعر بها كأنها ذلك الضوء الذي يُضيء زوايا الظل في داخلك، فيكشف لك عن جوانب تحتاج إلى إصلاح، أو تنمية، أو حتى قبول كما هي.

وهذا الكلام ينطبق أيضًا على ما تسمعه من كتب صوتية، أو برامج إذاعية (بودكاست)، أو حتى مقاطع مفيدة مطولة على الإنترنت. إجعل عقلك فقط فيما يغذيه بإهتماماتك أنت، إن كنت من عشاق الأبطال الخارقين مثلاً، فبإمكانك التوجه إلى القصص المصورة التي تنسج عوالم بطولية مليئة بالمغامرة والصراعات، حيث يتحدى الأبطال المستحيل ويواجهون الشر بمختلف أشكاله. كما يمكن أن تجد في الروايات الملحمية ملاذًا لأحداث مشوقة وشخصيات تتطور عبر رحلات طويلة، تتأرجح بين النصر والهزيمة، وتكشف عن عمق النفس البشرية وسط الظلال والأنوار.

إذاً، وبناءً على ما سبق ذكره، حين ترغب في قراءة كتاب أو متابعة أي محتوى مفيد، توقف قليلًا واسأل نفسك مجموعة من الأسئلة الجوهرية، مثل:

ما الذي أريد أن أستفيد منه حقًا؟

هل هذا المحتوى يتماشى مع أسئلتي الداخلية واهتماماتي الحقيقية؟

هل سأجد في هذا الكتاب أو الفيديو ما يحفزني على التفكير والتغيير؟

هل هذا المحتوى يعكس حقيقتي أو يوسع آفاقي؟

هل أقرأ لأثبت شيئًا للآخرين أم لأغذي روحي وعقلي؟

هذه الأسئلة ستساعدك على تصفية خياراتك، وتوجيه طاقتك نحو ما يُغنيك فعلاً، وليس ما يشتت انتباهك أو يلهيك عن ذاتك الحقيقية. فالقراءة والمشاهدة ليسا غاية في حد ذاتهما، بل وسيلة للنمو والتغيير.

السؤال الأهم الآن ياعزيزي هو كيف نقرأ كما يقرأ العالِم؟ كيف نمارس القراءة التي تُنبت فكرًا وتصنع وعيًا وتُخرج عقلًا مُستنيرًا؟ وهذا لا يتوقف على القراءة فقط بل هو على اي محتوى مفيد عقلياً.

أول ما يجب أن نعيه هو أن القراءة ليست مثل تصفّح الصحف، ولا كتمضية وقت فراغ. وللأسف من عاداتنا السيئة أننا نكتفي بالفهم إن حدث الفهم أصلًا وكأن الفهم هو الغاية القصوى. بينما في منهج أهل العلم، الفهم لا يُعدو كونه الخطوة الأولى فقط، بداية الطريق وليس نهايته. فالعقل العلمي لا يكتفي بأن يعرف ماذا قيل، بل يسأل: لماذا قيل؟ وكيف؟ وماذا وراء ذلك؟ فنحن نبحث عن المعنى للمعنى والفكرة للفكرة نفسها. نعم، القراءة الجيدة تزوّدك بالمعرفة لكن القراءة الأجود، هي القراءة التي تُخرج عالِمًا، هي تلك التي تُنتج المعرفة، بدلاً من ان تستهلكها فقط. لأنها تسعى دائمًا إلى ما وراء النص، تبحث عن الفكرة التي تختبئ تحت الفكرة، والمعنى الذي يتوارى خلف المعنى. لذلك ياعزيزي إن القراءة التي نقصدها هنا ليست مجرد تلقي للمعلومة، بل تفكيك وتحليل وتوليد. إنها أن تقرأ المعنى الذي تحت المعنى، أن ترى العلاقات الخفية بين الجمل، أن تربط بين فكرة قرأتها اليوم وتجربة عشتها قبل عامين على سبيل المثال، ومن ثم تُعيد صياغة المفاهيم لتصبح جزءًا من وعيك وعقلك وبذلك تنتج معرفة جديدة، فتصيغ مفاهيم بطريقه افضل، هكذا يقرأ العالِم، فيختار بدلاً من أن يُكمل عدد الكتب، أن يُكمل فهمه للعالم ولنفسه.

ولحسن الحظ فهذا الباب ايضاً له مفتاح، ومفتاحه ببساطة شديدة أن تأخذ وقتك في كل كتاب، القراءة السريعة قد تمنحك فكرة عامة بالطبع لكنها كثيرًا ما تسرق منك لذّة الفهم العميق. أما حين تجرب القراءة المتأنية، ستجد أنها تجربة غنية بالكامل أشبه بمحادثة كاملة بينك وبين الكاتب. وما تلك الفراغات بين السطور، وتلك الهوامش التي تتركها الكتب دون أن تملأها، إلا دعوات من الكتاب تدعوك للتوقف، للتفكر، للتنفس بين فكرة وأخرى. وكأن النص بنفسه يقول لك تمهّل ياعزيزي، هنا شيء يستحق أن تُعيد النظر فيه، هنا شيء قد يغيرك. وحين تصل إلى الصفحة الأخيرة من كتاب قرأته ببطء، بتمعّن، بتساؤل وتضعه جانبًا، ستدرك أمرًا بالغ الأهمية: الكتاب لم يتغير، لكنك أنت تغيّرت. لقد أصبح في داخلك عدة أمور جديدة، طبقة جديدة من الفهم،جزء مكتسب من الحكمة، وربما سؤال جديد سيقودك إلى كتاب آخر من نوع آخر، أكثر فائدة وأقرب إلى ذاتك. وهذه هي المتعة الحقيقية حين تخرج من كل قراءة محوَّلًا بشيء ما فيك لا تراه، لكنك تشعر أنه يداخلك، انك اقتنيته من هذا الكتاب وربما من الكاتب نفسه، نعم الكاتب قادر على تحويلك جذرياً الى شخصية أفضل، على سبيل المثال، ومن واقع تجربتي الشخصية، لطالما كان هناك عدد من الكُتّاب الذين سكنوا قلبي قبل عَقلي، كُتّاب شعرت بأن كلماتهم تمس شيئًا دفينًا بداخلي، وكأنهم يكتبون لي دون أن يعرفوني، يضعون أصابعهم على أسئلتي قبل أن أنطقها حتى.

وجدت في كتاباتهم ما يفوق المتعة، حتى شخصياتهم وحواراتهم كانت مؤثرة بشكل كبير علي ولم أستطع مقاومتها ابداً بل لم أرد مقاومتها، لأنني وجدت الانتماء، الفهم، وربما المواساة. بعضهم فتح لي أبوابًا نحو أفكار جديدة، وآخرون ساعدوني على فهم ذاتي أكثر وفهم العالم من حولي. ولعل الجميل في الأمر أن علاقتك بالكاتب لا تُبنى على شهرته أو عدد الجوائز التي نالها، بل على الصدق الذي تشعر به من بين سطوره. وهكذا، يصبح الكاتب الجيد أكثر من كونه اسم على غلاف فقط بل يصبح مرشدًا، صديقًا، وربما مرآة بذاتها تُريك جزءًا من نفسك لم تره من قبل، او تقل لك هذا مثل يُحتذى به فتأخذ من شخصه وأنت لا تعرفه من الأساس.

على سبيل المثال، يُعد إدوارد سعيد أحد أبرز الكتّاب الذين أكنّ لهم تقديرًا خاصًا، بل هو من الأقلام القليلة التي تركت أثرًا عميقًا في تكويني الفكري، وبالنسبة لي فلم يكن مجرد ناقد أدبي أو مفكر سياسي، بل كان صوتًا جريئًا، واعيًا، مشاكسًا، لا يكتب من برج عاجي، بل من موقع من يرى العالم بعين نقدية، ويواجهه بقلم لا يعرف المجاملة، وغيره الكثير من الكُتّاب الذين تركوا في نفسي أثرًا لا يُمحى، كلٌّ بطريقته، وكلٌّ بصوته الفريد. بعضهم أسرني بلغته، وبعضهم بجرأته.

أعلم أنك يا عزيزي، تبحث عن مثال حي يُجسّد نوع القراءة التي نتحدث عنها وهي التي قلنا عنها أنها التي لا تكتفي بتصفّح السطور، بل تسبر أغوارها، وتستنطق المعنى الكامن خلف المعنى الظاهر. ولأجل ذلك، دعني أقدّم لك مثالًا من كتاب من أثمن ما قرأت، كتاب "الإسلام بين الشرق والغرب" للرئيس السابق لجمهورية البوسنة والهرسك والمفكر القدير علي عزت بيجوفيتش.

سأنضرب مثال لصفحة من الكتاب بثلالثة قراءات مختلفة لثلاث قراء محتملين،

هذه صفحة تمثل نموذجًا لقارئ يمر بعينيه مرور الكرام، كمن يتصفح سطح بحر دون أن يجرؤ على الغوص.

يمسح الكلمات بسرعة، يقرأ ليصل للنهاية. يغفل عن الكثير مما بين السطور، ويلتقط فقط ما يسهل عليه التقاطه. أشبه بمن يقرأ كمن يؤدي مهمة لا يتوقف عند أي فكرة تستحق الوقوف، ولا يعيد قراءة سطر أربكه أو حرّكه من الداخل. لا يبحث عن المعاني الخفيّة، ولا يحاول أن يرى ما وراء اللغة. يكتفي بالقشرة، ويظن أنه بلغ اللبّ فينتهي من القراءة ويقول انا قرأت كتاباً بالإسم الفلاني.

وهذه هي الصفحة ذاتها، ولكن بين يدي قارئ آخر، ينهال عليها بالتحديد والتظليل، وكأن مهمته ليست الفهم أو التفكر او إنتاج معرفة فيما بعد، بل الاستعداد لاختبار قادم سيُسأل فيه عن التعريفات والتواريخ والمصطلحات. وهذا أمر طبيعي بل متوقع، لأنه نتيجة مباشرة لنظام تعليمي قائم على الامتحانات إعتاد عليه سابقاً، حيث كانت الغاية دومًا أن تحفظ لتُجيب. في المراحل الدراسية المختلفة، اعتاد كثير من الأساتذة على ما يُعرف بـ"مراجعة ليلة الامتحان"، حيث يأتي المعلم متأخرًا في اللحظة الأخيرة، ليُلقّن الطلاب ما سيأتي في الاختبار فقط وكأن المعرفة تُضغط في ساعة، في تلك اللحظة، يتحول الطالب من باحث عن العلم إلى مُحدد محترف، تتركز مهمته في تتبع العبارات التي قال عنها المعلم: "هذه مهمة"، "احتمال كبير أن تأتي في الامتحان". فيبدأ الطالب بتظليل الأسطر كأنها إشارات مرور، ويظن أن تلك العلامات وحدها تكفيه ليكون "جاهزًا". وهكذا، تُزرع فيه عادة خفية أن يُعامل النصوص على أنها مصادر للإجابة أكثر من كونها دعوات للتغيير. وحين يكبر، يحمل هذه العدوى معه إلى كل كتاب يقرؤه، يظن أنه إن ظلل السطر فقد فهمه، وإن دونّ الجملة فقد استوعبها.

هذا هو النموذج الأفضل للقرّاء، القارئ الذي نعنيه وندعو إليه، القارئ المتورّط، الذي لا يمرّ على النص كمن يُلقي نظرة خاطفة، بل يدخل فيه كما يدخل المرء إلى غابة ليعيش تفاصيلها ومن ثَم تُعجبه فيقرر التخييم بها.

هذا القارئ قد يمكث في صفحة واحدة ساعة كاملة، لأنه منغمس بالكامل. يتوقف عند كل فكرة، يسأل، يُعيد القراءة، يربط بين الجمل، ويقارنها بما قرأ سابقًا أو بما عاشه. يحاور النص، يناقش صاحبه، وقد يضع هامشًا يحمل اعتراضًا، أو استكمالًا، أو حتى سؤالًا لم يُجب عنه الكاتب نفسه، ولا يكتفي بذلك بل يذهب لمذكرته فيكتب معلومات إضافيه له بالكامل. وهنا لدينا مفتاح رئيسي:

ثمة مصطلحات تكرّرت في أذنيك مرارًا، حتى أصبحت مألوفة بنغمتها أكثر من معناها، مألوفة كصوت إعلان معتاد على أذنيك، مثلًا كلمة "أيديولوجيا" لا بد أنك سمعتها كثيرًا في نشرات الأخبار، في المحاضرات، في مقالات الرأي لكنها على الأرجح بقيت غائمة في ذهنك، تُشير إلى شيء "كبير"، "سياسي"، وربما "خطير"، دون أن تُمسك بمعناها فعلاً، فأصبحت حين تقرأها تتخطاها كأنها مألوفة لك وتعرف معناها. وكلمة "رأسمالية"؟ تُقال كل يوم، تكرّرها الأفواه الناقدة والمتحمسة على حدّ سواء، لكن هل توقفت يومًا لتفهم معناها؟ هل هي نظام اقتصادي فقط؟ أم نمط حياة؟ أم فلسفة ترى الإنسان آلة إنتاج؟ أم حتى لها عدة معانٍ على حسب السياق؟ وعلى هذا المنوال، هناك عشرات المصطلحات الرنانة التي مرّت عليك، دخلت أذنك، لكن لم تدخل وعيك ابداً. وليست المشكلة أنك لا تعرف، بل أنك لم تُمنح لحظة لتسأل: ما معنى هذه الكلمة حقًا؟ كيف ظهرت؟ ماذا تقول؟ وماذا تُخفي؟

ولذلك ياعزيزي، فإن القارئ المتورط، القارئ الذي نقصده وندعو إليه لا يكتفي بقراءة الكلمات، بل يُقلبها كما يُقلب العالم خريطة، يتفحّصها بندبة العين وفضول القلب والعقل معاً. كل كلمة في النص هي عنده بداية لشيئ آخر. يسأل عنها، ثم يُفتّش خلفها، ثم يتبعها إلى نظرية، فتقوده تلك النظرية إلى أخرى، وكأنه في نفق من الأفكار لا يُضيئه إلا السؤال.

إسمح لي أن أقرّب لك الصورة يا عزيزي، بمثال آخر ملموس: هل سبق أن سألت نفسك لماذا تتطلب مرحلتا الماجستير والدكتوراه كل هذه السنوات الطويلة، خصوصًا في التخصصات التي تعتمد على البحث الأكاديمي؟ لماذا لا يُنجز الباحث دراسته في أشهر كما يفعل القارئ العادي حين يقرأ كتابًا من الغلاف إلى الغلاف؟

الجواب ببساطة، لأن الباحث لا يمرُّ مرورًا خاطفاً، بل يغوص، يشك، يتتبع السياق، يراجع المصادر، يتساءل عن المصطلح، ثم عن خلفيته، ثم عن من استخدمه، ثم عن دوافع الاستخدام، ويعرف تماماً أنه حين يشرع في جلسته الأكاديمية، حتى وإن كان لديه النية اليوم في كتابة صفحة واحدة فقط سيستغرق ساعات كثيرة لأنه سيقرز عدة كتب في آن واحد، كل كتاب سيقوده الى كتاب آخر، كل كلمة ستفتح عليه بحثاً مُطولاً، إنه بلا شك قارئ متورط، يقرأ ليكتشف، ليُنتج فهمًا جديدًا. وهذا تمامًا ما نريده من القراءة، أن تكون بحثًا حيًّا و أن يكون القارئ كالباحث وإن لم يكن في جامعة، أن يقرأ المعلومة ليفككها ويُعيد بناءها وفق وعيه، ومن ثم ينتجها بشكل جديد.

ختاماً يا عزيزي، أخلص النيّة، فإن الله لا تخفى عليه خفايا القلوب، ومن صدق في نيّته وأراد بها وجه الله ثم إصلاح نفسه كما يحبّها الله، فإن الطريق يُعبّد له وإن لم يشعر، وتُهيّأ له الأسباب حتى وإن لم يسعَ لها.

أتذكّر حين كنت صغيراً، اعتدت الذهاب إلى حلقة التحفيظ في المسجد بعد صلاة العصر، وكنا نبقى أحيانًا حتى صلاة العشاء. وكان من عادة القائمين على المسجد أن يغلقوا الأبواب بعد خروج المصلّين ليتفرغ المكان لحفظة القرآن. وذات مساء، طرق أحدهم الباب، فناداني شيخي وقال: "اذهب يا أشرف وافتح الباب، وخذ معك هذا الطعام أيضاً." ذهبت وأنا أحمل الطعام كما طلب شيخي، وعندما فتحت الباب وجدت حارس المسجد قد أتى ليقوم بتنظيف المكان. سألني شيخي عند رجوعي: "هل تعلم لماذا أعطيتك الطعام؟" فأجبته: "لا، فقط نفذت ما قلت." فقال لي: "عندما تفتح الباب إجعل نيتك نية صادقة، كأنك تقول في قلبك: إن كان الطارق محتاجاً، فليأخذ هذا الطعام. لم تكن نيتك أن تفتح الباب فقط، بل أن تُكرم الطارق إن كان جائعاً. ولهذا، حتى وإن لم يكن محتاجًا، فقد كُتب لك أجر نيتك الطيبة هذه." وهنا يا عزيزي بيت القصيد: أن النية ليست شيئًا يُقال، بل هي شعور يسكن القلب ويتحرك قبل العمل. فاجعل نيتك طاهرة، سامية، موجهة لله وحده، فإنك تُؤجر حتى على ما لم يحدث، ما دمت أردت به خيرًا لنفسك التي تُحب أن تلقى الله بها وهي سليمة.

أخلص نيتك لله أولاً، ثم لنفسك، فالنية الصادقة مفتاح الأبواب المغلقة، وبها تُيسَّر السُبل ولو بعد حين. إن صدقت في نيتك، هيّأ الله لك من العلم ما لم تطلب، ومن الخير ما لم تتوقّع، ومن الفرص ما لم تحسب لها حسابًا. قد تتأخر الإجابة، وقد يطول الطريق، لكن النية الطيبة لا تضيع عند الله، بل يُمهَّد لك بها ما يناسب قلبك، وتُفتح لك أبواب لا تُفتح لغيرك، لأنك لم ترد بها دنيا ولا مديحًا، بل سعيت لأن ترتقي بنفسك لما يحبه الله ويرضاه.ستجد نفسك يومًا في وسط طريق لم تخطط له، لكنه الطريق الذي يناسبك تمامًا، لأن الله قادك إليه بنيتك الصادقة.

سَلِمَت أناملك، ما شاء الله يا أشرف أبدعت كعادتك. كل مقال لك يفوق سابقه عمقًا وجمالًا، و طرحت فيه نقاطًا مهمة جدًا. استمتعت بالقراءة كثيرًا، خاصة حين تحدثت عن التصوير الذي بات يقتل لذة اللحظة و لا يبقى لنا في النهاية سوى صور للحظات لم نعشها أصلاً! وعن تجربة، أجدني أستمتع بخروجة بسيطة أو بكوب قهوة دافئ حين لا تتسلل الكاميرا بيني وبين اللحظة. صارت غاية الكثيرين من الذهاب الى الأماكن الجميلة و الشوارع الأجمل هي التقاط الصور لا عيش اللحظة و لا الاستمتاع بتفاصيلها، و حتى الطعام و المشروبات يُختار على الشكل لا الطعم! و بينتهي المطاف امام شاشات باهتة و مشاهد خالية من الدفء و المشاعر..وبالمصادفة، كنت أتحدث مع صديقتي منذ قليل عن القراءة، فقالت لي: “أريد أن أقرأ أكبر عدد ممكن من الكتب حتى يُقال عني في المجالس أني مثقفة ومليئة بالمعلومات!" ولم أُحسن الرد، حتى قرأت مقالك. و شعرت أنني أريد أن أكون قارئة متورطة، و أن في هذا التورط متعة حقيقية أفتقدها. شكرًا جزيلًا لك على هذا المقال الثري، الذي فتح بداخلي أبوابًا للتأمل، وربما للتغيير. كل التقدير لروحك ولما تكتبه أناملك النبيلة يا أشرف🤍

✨أحسنت و أبدعت بـ طريقة السرد ولا أروع