يغدو أعظم إنجاز للإنسان في عصرنا الحالي ليس في ما يملكه أو يحققه ماديًا، بل في قدرته على أن يبقى نقيَّ السريرة، ثابت المبدأ، سامي الخُلق. أن يتحلى بالاحترام، ويتربّى على مخافة الله، فيميز بين الحق والباطل، والخير والشر، لا لأنّ الظروف تدفعه لذلك، بل لأن ضميره حيّ، أن يظل الإنسان مُتحكمًا في أقواله وأفعاله، رافضًا الانجراف مع التيار او القطيع ولو كان التيار هو الأغلبية، محافظًا على كرامته، سمعته، وصفاء مبادئه، حتى وإن كلّفه ذلك العزلة أو سوء الفهم. أن لا يبدّل قناعاته ليرضي الآخرين، ولا يختلق الأعذار ليبرّر انحرافه عن التيار. أن يصون قلبه من التبلّد، ولسانه من الفُحش، وسلوكَه من الانحدار، مجاهدًا نفسه كلّ يوم كي يظلّ مستقيمًا. مهما تبدل الزمن وتغير الناس، فلا وسامة تسمو فوق وسامة العقل الذي يجعل من صاحبه إنسان ذا خلق، ولا فتنة تضاهي فتنة المنطق السليم والعقل الراجح. فمهما تنوّعت أشكال الجمال وتعدّدت صوره، يبقى جمال الشكل قشرة زائلة إن لم يسكنه عقل واعٍ، وقلب مهذّب، ولسان ينطق بالحكمة والرقي. الجمال الخارجي قد يلفت النظر نعم، لكنه لا يضمن البقاء في القلوب، فالعين ان اعتادت سئمت مع مرور الوقت، أما جمال العقل والمنطق، فهو الذي يأسر الأرواح، ويمنح صاحبه هيبة لا تُشترى ولا تُصنَع. فإن كان الإنسان يتطلّع إلى التحسين والتجميل، فليبدأ بعقله، فهو موطن الجمال الحقيقي. جمال لا تتفاوت فيه السنين، ولا يخبو مع مرور الزمن، بل يزداد بهاءً كلما غُذّي بالمعرفة، وصُقِل بالتجربة، وهُذّب بالأخلاق. أما الجمال الجسدي، فلو اجتمع فيه الكمال من كل الجهات، فلن يمنحه قيمة ما لم يُرافقه عقل راجح، وروح صافية. وحاشا لله أن يخلق قبيحًا، فكل خلقه في أبهى صورة، لكن القبح الحقّ يسكن السلوك لا الملامح، ويتجلى في التكبر، والجهل، وسوء المعاملة، لا في لون البشرة أو شكل الأنف، او الملامح العامة. فالجمال، في جوهره، ليس معيارًا بصريًا فقط، بل هو كيان شعوري يتجلى في النُبل، والصدق، والرفق، والذكاء مع الرشد. والرشد ياعزيزي هو ان توظف ذكائك في موطنه الصحيح ومن ثم يتحول هذا الذكاء الى حكمة وهي ابهى صورة للذكاء، لأنها لا تكتفي بالإدراك والتحليل، بل تمتد لتشمل البصيرة، وضبط النفس، والتصرف بما يليق في الزمان والمكان المناسبين. اقرب تشبيه للذكاء بلا رشد هو سيفًا في يد طفل؛ قد يلمع ويثير الإعجاب، لكنه خطر إذا لم يُحسن استخدامه. الذكاء الحقيقي لا يُقاس بسرعة البديهة فقط، بل بقدرة صاحبه على كبح اندفاعاته، وفهم دوافعه، والنظر إلى ما وراء اللحظة الراهنة. لذلك، حين نرى شخصًا ذكيًا يتصرف برعونة أو أنانية أو باندفاع غير محسوب، فإننا لا نستطيع أن نصفه بالحكمة، بل ربما نشعر أن ذكاءه قد خانه، لأنه افتقر إلى الرشد الذي يوظف ذكائه الأخلاقي والإنساني، ومن أدرك هذا المعنى، أدرك أن أسمى الجمال هو ذاك الذي يتجلى في الفكر لا في المظهر، وفي الروح لا في الجسد.

إعلم يا عزيزي ان الإنسان يُوزن بقلبه، لا بمظهره ولا بمقدار ما يملك من شهادات أو ألقاب. فلو اجتمع لك جمال الهيئة، وأناقة اللباس، وعلوّ التعليم، وروعة الإنجاز، ثم حملت في صدرك قلبًا قاسيًا، ونفسًا ملؤها الحقد وسوء النية، فإن كل ذلك لا يساوي شيئًا؛ بل يصبح مجرد غلاف مزخرف يخفي وراءه خواءً أخلاقيًا مخيفًا. ولن يلبث الناس الا وسيعرفوا ماهيتك الحقيقية، مهما اتقنت ارتداء الأقنعة. القيمة الحقيقية للمرء تُقاس بنقاء سريرته، بسلامة قلبه، بصدق نواياه، لا بما تراه العيون أو تقرأه السير الذاتية. ولهذا قال الله تعالى: "إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ"، لأن القلب السليم هو أصل النجاة، ومفتاح القَبول. فإذا سلِم القلب، سلمت منه الصدور، واطمأنت النوايا، وصدقت الأفعال، واستقامت الجوارح. يصبح الجسد حينها ترجمانًا لما في داخلك، لا منافقًا يُخفي غير ما يُبدي. فالقلب الصافي لا يعرف غشًا، ولا يحسد، ولا يحمل ضغينة، بل يميل إلى الخير، ويتمنى الخير، ويسعى للخير. وسلامة القلب ليست أمرًا هيّنًا، بل هي ثمرة مجاهدة، وتربية مستمرة، ومراجعة صادقة مع الذات. إنها أن تظل ثابتًا في إنسانيتك مهما تغيّر من حولك. فذاك هو الرقي الحقيقي، والجمال الذي لا يزول. إعلم ياعزيزي ان من انواع الجمال ان يكون المرء مثقفاً، ولكن ليس مثقفاً لهم بل لنفسك اولاً واخيراً، ان المثقف الحقيقي ليس فقط من جمع كمًا هائلًا من الكتب، ولا من حفظ المعلومات عن ظهر قلب، بل هو من استطاع أن يجعل من قراءاته منهجاً لحياته، ومن حياته تجربة تُثري المعرفة وتُجدد الفهم. شكا تلميذ إلى شيخه أنه يقرأ كثيرًا لكنه لا يحفظ ما يقرأه بل وسرعان ماينساه وهو حال الكثير منا، فقال له شيخه: "يا بني، القراءة كالمطر، لا يُشترط أن يبقى كل ما نزل منه ظاهرًا على الأرض، ولكن الأهم أنه تتسرب إلى الأعماق، وتسقي الجذور، وسترى أثره حين تزهر نفسك فهمًا ونضجًا". لذلك ياعزيزي فالمثقف الحقيقي لا يكتفي بترديد الحروف والكلمات، بل يعيد تشكيلها وتأويلها على ضوء تجاربه الشخصية وواقع مجتمعه، فمن يقرأ دون أن يلامس واقع الناس ويعيش همومهم، يبقى مثقفًا على الورق فقط، غريبًا عن نبض الشارع وحركته، عاجزًا عن فهم جوهر الحياة التي تحيط به. ومن يعيش دون أن يغترف من بحر المعرفة الواسع، يُحصر في لحظة ضيقة، ويبقى أبعد عن الأفق الواسع، محدود الرؤية، مقيدًا بأفكار سطحية لا لا تغني ولا تسمن من جوع. لذا، المثقف هو ذلك الإنسان الذي يدمج بين القراءة والتجربة، بين النظرية والتطبيق، بين الماضي والحاضر، فينتج معرفة حية تنبض بالحياة، تُغيّر ذاته و نظرته للمجتمع. هو من ينصت للآخرين، يفهم سياق الكلمات، يُحيي الأفكار، ويزرع في الأرض بذور الوعي. فالمعرفة بلا عمل لا تثمر، والتجربة بلا فهم لا تقود إلى الحكمة. و العقل الذي يُهمل تغذيته بالمعرفة يتحول إلى وعاء خاوي، سهل الانقياد للخرافات، والتقليد الأعمى، والتبعية غير الواعية.

حين ندرك أن الإنسان لا يُقاس فقط بمظاهر علمه أو ثقافته، بل بما يشغل قلبه من نوايا وأخلاق، ونفهم أن العقل الذي لا يغذى بالمعرفة يتحول إلى وعاء فارغ يسهل ملؤه بالخرافة والتقليد الأعمى، نصبح أكثر قدرة على تقبل اختلاف الآخرين وعدم توقع أنهم جميعًا سيرتدون ثوب قناعاتنا وقيمنا. إعلم ياعزيزي ان نصيبك في التربية لم يكن نصيب الجميع، او بعبارة اخرى لم يتربى الناس مثل تربيتك، فكما أن القلب السليم هو مفتاح الاستقامة، فكذلك الوعي الحقيقي ينبع من تفاعل الفرد مع المعرفة والتجربة، لا من تكرار الأفكار الموروثة بلا فهم. ومن هنا، يصبح من البديهي أن نفهم أن الناس ليسوا نسخة واحدة منا؛ فليس كل منهم نشأ على ذات التربية، ولا تَحكّم فيهم نفس القيم أو المنظور الذي ننظر به إلى الحياة. فليس الجميع قد حظي بفرصة النمو وسط أسرة مستقرة ووسط محيط صحي، ووسط أسرة واعية بكيفية التربية وليس الرعاية وشتان بينهما. فالرعاية ياعزيزي هي الإنجاب ومن ثم التعايش مع طفلك، تُطعمه، تُسقيه، تُلبسه، تُمرضه وجيع أدوار الرعاية ليست حكراً على الجنس البشري، فحتى الكائنات الأخرى تُتقنها وتفعلها بالفطرة. التربية، يا عزيزي، شيء آخر تمامًا، هي بناء داخلي واعي، لا يُرى بالعين المجردة. التربية هي أن تُنبت في طفلك المعنى الحقيقي للحياة والإنسانية. أن تجعل منه إنساناً حق الإنسانية، أن تصل الى مرحلة ان كل من يتعامل معه، يدعي لمن رباه على هذه التربية. أن تغرس فيه القيم، أن توجه وعيه ليعرف نفسه والعالم من حوله. التربية ليست أن تملأ رأسه بالمعلومات، بل أن تعلّمه كيف يفكر، كيف يميز بين الصواب والخطأ، كيف يقف على قدميه في وجه الحياة وهو موقن بمبادئه. ان تكون متواجد معه دائماً تعرف متى تقوي صلبه ومتى تتبنى معه فكرة الدلال. الدلال المفرط، وإن بدا في ظاهره حُبًا وحنانًا، إلا أنه في جوهره يُفسد الإنسان قبل أن يُسعده، ويُضعف صلابته النفسية قبل أن يُشعره بالأمان. فحين يُغدق الأهل على الطفل كل ما يطلب، دون توجيه أو حدود، يتحول هذا الطفل بمرور الوقت إلى شخص يظن أن الحياة مدينة له بكل شيء، وأن الرفض ظلم، وأن الألم استثناء، لا جزء من معادلة النمو. وهكذا، يُربّى إنسان هشّ، ينهار أمام أول حرمان، ويثور إذا لم تُلبَّ رغباته، لأنه لم يتعلم قيمة الانتظار، ولا أهمية التقدير، ولا معنى الاستحقاق. وهذا ياعزيزي ما يفعله الكثير اليوم من الأهل، يفسدونهم بحجة الدلال او الدلع كما يقال في مجتمعاتنا العربية. وهذا موضوع آخر قد نتطرق اليه فيما بعد بمشيئة الله.

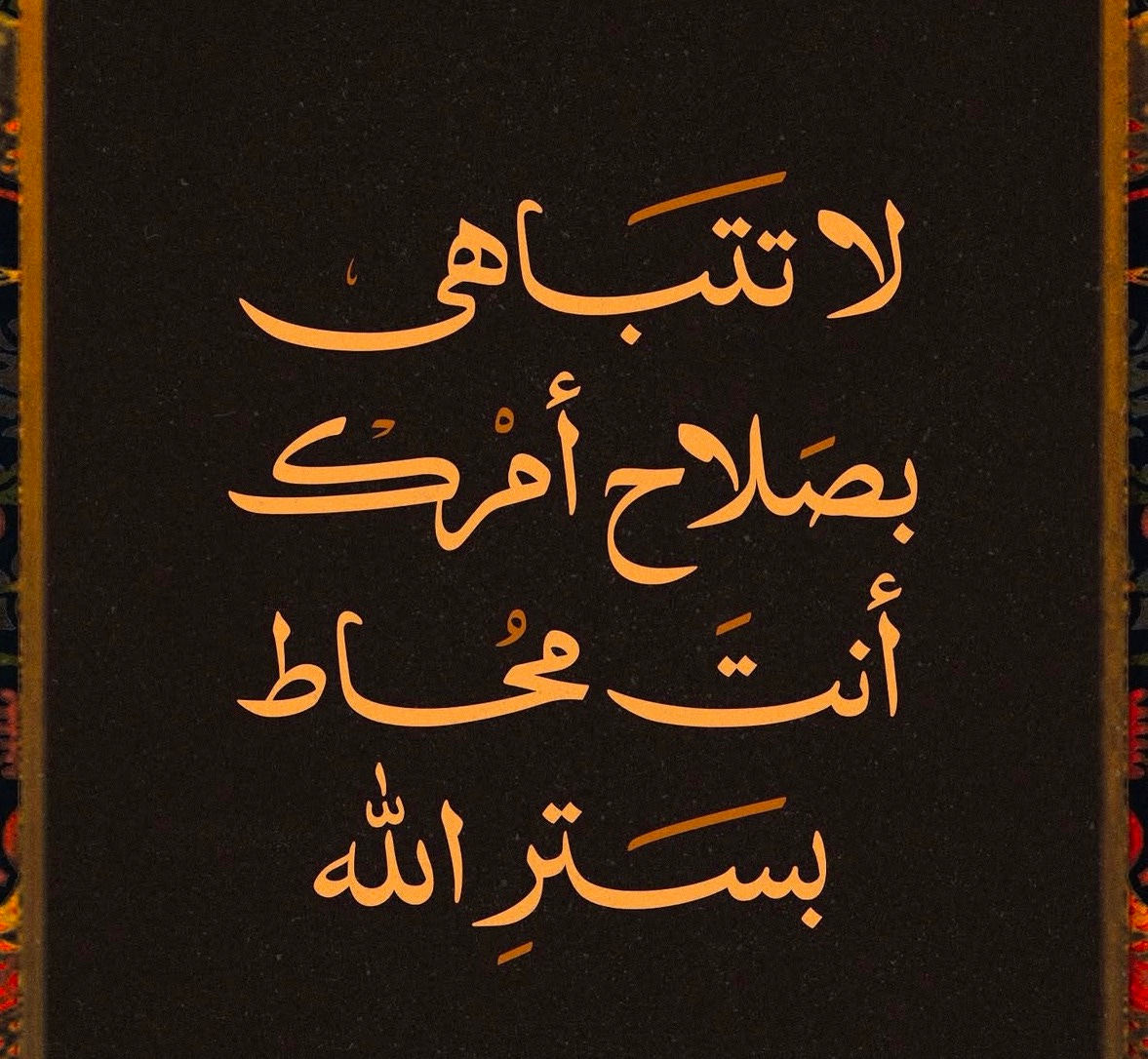

الرعاية ياعزيزي يقدر عليها كل مَن له قلب، أما التربية فلا يقدر عليها إلا مَن له وعي، وبُعد نظر، وصبر طويل. أن تطعمه، هذا رعاية، أما أن تُعلّمه الامتنان لما يأكله، فهذا تربية. أن تُلبسه، هذا واجبك الطبيعي وهو من أبسط حقوقه، أما أن تُعلّمه الحياء والحشمة واحترام نفسه وجسده، فهذه تربية. أن تُدخله المدرسة، أمر مفروغ منه، لكن أن تُعلّمه حبّ التعلم، الفضول النبيل، والصدق مع الذات، فهذا جوهر التربية. وشتّان، يا عزيزي، بين من يُربّي طفلاً ليكون نسخة مطابقة لتوقعاته أو امتدادًا لأنانيته، ومن يُربّيه ليكون ذاتًا مستقلة، واعية، تمتلك أدواتها وتستطيع أن تختار، حتى لو خالفته الرأي. فالأول يُراهن على السيطرة، والثاني يُراهن على النُضج. والأول يرضى بالولاء، أما الثاني، فلا يرضى إلا بالتحرر. التربية مسؤولية تتجاوز الوجود البيولوجي للإنسان، إنها رسالة روحية، أخلاقية، حضارية، تزرع أثرًا قد يمتد لأجيال، حتى بعد أن يغيب المربّي. لذلك، لا ينبغي أن نستغرب أو نتألم حين تتعارض ردود أفعال البعض معنا فجأة، أو حين يخونون ثقتنا، أو يظلموننا بأقوال نعلم زيفها، رغم أننا لم نظلمهم يومًا. الناس لن تسير على نفس وتيرتك، ولا أنت بحاجة إلى موافقتهم أو رضاهم. عليك أن ترحم نفسك، وتحوط روحك بالحقيقيين، وتبتعد عن الجعرات والسلبية بمجرد أن تظهر حقيقتهم. فالذي يعاني من عطب داخلي في عقله أو روحه لا يمكن تغييره أو ترويضه مهما حاولت، لأن الاختلاف في التربية والقيم جوهري وعميق. وكما قال المؤرخ علي الوردي: "خطيئة الأنقياء هي ظنهم بأن الجميع مثلهم." حين نضع هذا في الحسبان، نكون قد فتحنا لأنفسنا باب الحكمة الحقيقية: تقبل التنوع في البشر، والوعي بأن التوقعات المُفرطة قد تؤلم، وأن سلامنا الداخلي يبدأ بفهمنا لمن حولنا، والتمسك بما نؤمن به دون أن نجبر الآخرين على مطابقته.

خِتاماً ياعزيزي، إعلم إن كل من تقابله في حياتك، حتى من تظنه عابرًا، هو مرسَل إليك لأجل غاية. قد يُربكك وجوده نعم، أو يُشعل فيك ألمًا قديمًا كنت تظنه اختفى، أو يُعلّمك درسًا لم تكن مستعدًا لتعلّمه، أو ببساطة يُريك شيئًا من حقيقتك كنت تتغافل عنها. لا أحد يظهر في حياتك مصادفة، لا أحد يمر بلا معنى، حتى أولئك الذين يرحلون بسرعة، يتركون شيئًا ما، إما أثر، درس، نضج، أو حتى الم يغيّرك من حيث لا تدري. فالعلاقات ليست مجرد تفاعلات بشرية فقط بل أحياناً تظهر على هيئة اختبارًا أخلاقيًا. الشخص اللي يتغذى على غضبك، ليس بالضرورة مقصده تدميرك، فمن المحتمل ايضاً ان وجوده لسبب ان يكشف مدى ضعفك في ضبط نفسك. فتحلى بالأخلاق وتميز عن التيار. الكثير من الناس في عصرنا الحالي يُذيبون ذواتهم في الآخرين، وكأنهم لم يُخلقوا بعقول مستقلة، ولا بخيارات حرة. كأنهم ظلٌّ لا روح له، يسير حيث يسير الجمع، ويهوى حيث تهوي الريح. اقرب مايكون لما قاله احد عملاقة الأدب الإنجليزي أوسكار وايلد في كتابه “من الأعماق” وهو عبارة عن رسالة كتبها خلال سجنه، عندما قال “معظم الناس هم مجرد نسخ من الآخرين، أفكارهم آراء مكررة، وحياتهم تقليد، وشغفهم اقتباس من كلام غيرهم.” أليس لنا عقول نميز بها بين الصواب والخطأ، وقلوب تئن وتنذرنا حين نميل عن درب الحق؟ إن الثبات على الحقفي عصرنا هذا، هو هبة عظيمة لا تُقاس بثمن، نعمة من الله تمنحها للقلوب الصادقة التي لا تهادن الضمير. فتمسّك بقيمك، وتمسك بنور فطرتك، ولا تسمح للتيارات الجارفة أن تقتلعك من جذورك. اثبت، فالعالم يحتاج إلى من يحمل شعلة الحق بشجاعة وإيمان. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يولد بلا قناعات ثابتة، لكنه يموت أسيرًا لها. يقضي عمره متنقلاً بين أقفاص مختلفة، يظن أنه ينتقل من قيود إلى حرية، لكنه في الحقيقة ينتقل من سجن إلى آخر. يرفض التقاليد التي ورثها، ثم يصنع لنفسه طقوسًا جديدة أكثر تعقيدًا وأشد تقييدًا. يسخر من أوهام الآخرين، لكنه يخضع لأوهامه الخاصة التي يتنفسها يوميًا. إنه الكائن الوحيد الذي يعيش ويموت دفاعًا عن أفكار لم يُمعن فيها يومًا بعقلٍ حر ومستقل. لذا ياعزيزي، اثبت، واستقم، وكن حر العقل من جميع التيارات المختلفة، وكن ذا خلق وكن انساناً نبيلاً، أو كما يسميه البدو “ أجودي”، وهو من يتفوق طيب معدنه على قسوة المواقف، فلا يسمح لغضبه أو حزنه أن يدفعه إلى الانحدار إلى مستوى الخصومة، ولا يرد الإساءة بمثلها. يبقى كريمًا في طبعه، رصينًا في كلامه، ثابتًا في أخلاقه، مهما اشتدت الضغوط وتراكمت الأحقاد من حوله. واعلم ياعزيزي إن فعل الصواب لا يشترط أن يُكافأ أو يُقدَّر. إفعل ما هو صحيح ليس من أجل مكافأة تُرتجى، بل لأنك ببساطة ترفض أن تكون نسخة من غيرك أو شخصًا غير صادق مع جوهره. لأنك لا تستطيع أن تكون إلا كما خلقت، بما تحمله من قيم ونقاء داخلي لا ينكسر. مع كل مرة ترفض فيها أن تذوب في القطيع، أن تُفرِّط بما يميزك من فكر وروح وصدق، سيتخلّى عنك الكثير. لا بأس، بل ربما كان هذا أول الخير. لأن أولئك الذين انسحبوا لم يكونوا يرونك، بل يرون صورتك التي تناسبهم. أما القليل الذين سيبقون، فهم الذين ينجذبون إليك لا لما تُمثّله لهم، بل لما تمثّله لنفسك. قد تشعر في البداية بالحزن نعم، وربما بالوحدة، لأن الاعتياد على الزيف أوسع انتشارًا من التآلف مع الصدق. لكن تأكد يا صديقي أن الألم الناتج عن العزلة الصادقة، خير من الأُنس المزيّف الذي يجبرك على تقمّص ما لست عليه. فكلما ازددت وضوحًا مع نفسك، قلّ عدد من يفهمك، لكنه قلّ أيضًا عدد من يجرؤ على خيانتك. واعلم ان حزنك هذا سيحسن خلقك، فالذوق لا يُهدى، والرقي لا يُدرّس، بل يُولد من رحم الألم، كما يولد النور من قلب العتمة. حين تقرأ لأديب كـ"علي الطنطاوي" وتجد قوله: "ما رأيت مهذبًا إلا وكان معذبًا"، تشعر أن الأرواح الراقية لم تُصنع في لحظة نعيم، بل شُكّلت بالتدريج على نار الابتلاءات، وكأنها انكسرت ثم أعادت ترتيب نفسها، لا لتنتقم، بل لتتلطف. تأملتُ أكثر، يا صديقي، فوجدت أن من ذاق مرارة الحياة بهدوء، دون أن يصرخ أو يشكو، أصبح أكثر الناس رحمة، لا لأنه لم يُذق الألم، بل لأنه عرفه جيدًا، ولم يُرِد لأحدٍ أن يمرّ بما مرّ به. فإن صادفتَ شخصًا رقيقًا في زمن القسوة، فلا تسأل عن مدى علمه أو ثقافته، بل اسأله كم مرة انكسر قلبه ولم يُرِد أن يكسر قلبًا غيره؟ هذا هو التهذيب الحقيقي، وهذه هي الأخلاق التي لا تُلقَّن، بل تُستخلص من رماد التجربة، قطرة قطرة، حتى تصير إنسانًا يُؤنس لا يُخاف. كن ياعزيزي كالنحلة إن أكلت لا تأكل الا طيباً وإن وضعت لا توضع الا طيباً وان وقعت على اي شيء لم تخدشه ولم تكسره، وزد عليها بأن تكون إنساناً فهذا ما يميزك.

تذكر دائماً ياعزيزي، يوماً ما سيمضي الإنسان، سيرحل جسده وتغيب ملامحه، لكن ما خطّه من أثر يبقى حاضرًا، يهمس في القلوب، ويُروى على الألسنة، ويُزهر في الأرواح التي مرّ بها ذات يوم. يموت الجسد، لكن تبقى كلماته التي عزّت، ومواقفه التي أنصفت، ويداه اللتان امتدّتا بالعطاء دون أن تنتظر المقابل. لأن العمر، يا عزيزي، لا يُقاس بعدد الأيام، بل بما تتركه تلك الأيام في قلوب الآخرين من دفء وصدق ونُبل. لذلك ان دعوت الله ان يطيل في عمرك فاجعل دعوتك مقرونة بصلاح عملك، فقل اللهم اطل عمري واصلح عملي، فلا خير في عمر طويل وعمل فاسد، و كن بين الناس كالغيث، يطرق الأبواب في صمت، ويترك بعده حياة. لا يميّز أرضًا عن أخرى، ولا ينتقي من يستحق، بل يعطي لأن العطاء خلقه. وكن كالمسك، لا يُرى لكنه يُستدل عليه بعطره، يسكن الخزائن في هدوء، ويملأ المكان عبيرًا كلما فُتح الباب. ازرع الكلمة الطيبة، حتى لو لم ترَ ثمرتها، فإنّ الطيّب لا يضيع، ولو تأخر. واصنع المعروف ولو في الخفاء، فالله يرى، والقلوب تعرف، والزمان يُنصف. وامشِ في الأرض تواضعًا، لا لتُعجب الناس، بل لأن التواضع زينة الأرواح الراقية، وسرّ القَبول الدائم. فليس الخلود أن تبقى، بل أن تترك شيئًا لا يُنسى. أن يذكرك الناس حين يغيبون عنك، لا من باب الحنين، بل من باب الامتنان. أن تكون الغائب الذي لا يغيب، والحاضر الذي يُلهم حتى في الغياب. الحياة يا صديقي، ليست أكثر من سطر في دفتر الأيام، لكنك تملك أن تكتبه بجمال لا يُمحى. لا بما جمعت من مال، ولا بما حققت من شهرة، بل بما منحت: من وقتك، من طيبتك، من إنسانيتك. فهذا وحده، هو المجد الباقي.

ما اجملها من مقاله وكأنها كُتبت خصيصاً لي وكأنها تحدثني، جأت لتهدأ من روعي ، كنت حزينه وتفائلت

شكراً كثيراً واتطلع للقادم من المقالات و جزاك ربي خيرا…⭐️

جميلة جدا